生命之艰:滞留上海的癌症病人

江科与他父亲是3月中旬到的上海。在徐汇区零陵路的一个小区里租了房子,小区紧邻复旦大学附属肿瘤医院(以下简称“肿瘤医院”)的职工入口,走过去到正门,只消5分钟。

也正是因为包括它在内的几家大医院的缘故,这一带的小区里,为看病短租的外地病人非常常见,市场价基本是单间200元/天。

江科父子住的是三居室,另两个房间住的也是癌症病人和家属。上海封控后,这群外地癌症病人成为特殊群体,肿瘤医院的规定是,持24小时内的阴性核酸证明,允许进医院治疗。上海市原则上也不允许社区阻挠这类病人出门。不过小区对待他们的态度,时紧时松。

通过江科的讲述,能看到癌症病人在特殊时期下的艰难与妥协。

入医院

去年秋天,我父亲的癌细胞转移到了肺部,又得开始新一次化疗征途了。那时我刚做完博士毕业论文,我就想,那这次我陪父亲去上海。从最开始罹患癌症,父亲就在上海复旦大学附属肿瘤医院看,这次也是同一位主治医生。到今年3月这趟过来之前,我们已经做了五次大化疗,按计划,还有1次化疗和1次放疗。

这一个月来,最曲折的是4月11日那天,那是最后一个疗程的最后一次放疗。

4月6日,上海,社区持续实施封闭管理。(图 人民视觉)

我们通常都是头一天做核酸,第二天正好拿着检测结果进去。结果10日那天,我们单元楼大门给上了铁链锁。我回房间后,起初也没告诉我父亲,怕他又着急。到了晚上8点多,铁链还在,就跟父亲商量说,要不就周二再去,缓一天。说的时候我没找到好理由,他就发现铁链锁的事了。他头脑里立刻警铃大作,担心铁链是个信号,从此我们就要被锁在里面了。他非常焦虑,一会儿说要冲出去,带上被子,睡到街上。我劝下来了。但他一晚上没睡好,第二天早上5点就去看门,发现能开,就出门去肿瘤医院了。

那么早根本没用,因为肿瘤医院的核酸检测点早上8点才开门。但我父亲真是非常固执,5点就开始排队,还给我发消息说,自己不是最早的,前面已经有十几个人了。7点,他给我发了张照片,后面排了100多号人。等到8点他做完出来,排队的人已经拐了几个弯,目测至少有300号人。肿瘤医院门口经常有如此特色景观:一大早排长队做核酸,队伍中拿行李箱的不在少数,做完了就到对面坐着,关闭着的餐馆台阶上整个上午总是坐满了人,大家都是一早做完核酸,下午能尽早进去看病。前几天,父亲从医院出来,还看到一个盖被子露宿街头的人,他一看就知道这肯定也是第二天要来治病的人,怕出不来干脆就睡在街上。他看到后心里就很不舒服。

那天早上5点出门后,我父亲不敢吃东西,不敢喝水。因为大街上的公共厕所也都封了。做完核酸,他找了一个地方等,一直等到下午1点40分。放疗中心在地下二层,入口处要做一个抗原检测,进去后全程口罩戴好,等到下午3点多做放疗,回到家已经5点多了。等于是他在外边待了12个小时,一点东西都没吃,一口都没喝。我赶紧给他煮了点饺子。

3月26日,上海,新冠疫情下的城内景象。(图 人民视觉)

为什么我父亲单独行动?他今年58岁,虽然作为癌症病人有两三年了,体重从130多斤掉到一百斤出头,但比起那些七八十岁的病人,体力方面还算能支撑,头脑也不算落伍,我可以教完他如何挂号后,让他自己去。我作为家属,不陪同是因为,小区保安和志愿者们,总是为难我们这些来看病的外地人。我就尽量不给小区添麻烦,不给自己找麻烦。

每次父亲都拿着放疗表单、24小时内的阴性核酸证明,但是登记出入的一个志愿者,经常说些风凉话。他会对治乳腺癌的大姐说,“你这个病,去治也没用,每天保持开开心心的就行了”,看看表单上我父亲的主治医生又说,“你是肺癌,你怎么找他?”

我父亲一般就忍忍算了,有一次实在把我气着了。志愿者说,“你们这个病,死人不要紧,新冠疫情传播了,一大批人是要跟着倒霉的”。后来来了一位医生,给我们两个n95口罩,叮嘱我们说,去医院要注意,现在感染很多。也安抚我们,“有些人说话就是比较难听”。病人跟社区起冲突,在这一带还比较常见。有一天我们就看到,旁边一个小区有点要打起来的意思,那个小区有两道铁门,“大白”们站成一条线,拦着门里面那些人。人都有求生欲,很多人是倾家荡产来上海治病,能怎么办,难道就不化疗了吗。

《我不是药神》剧照

出小区

在小区那些团购群里,有时我会看到他们在说,我们小区怎么每天还在新增。有的说,都是那些二房东,把房子租给来看病的,居委会不是说把他们赶出小区,去住宾馆吗,怎么还没操作。实际上,癌症病人不愿住宾馆,一来是因为宾馆不如小区安全,一旦出现一个阳性,可能会全都封在里面,更加出不去。更重要的是,他们这些放化疗病人特别需要补充营养,现在这种情势下,只有自己做饭一条路。

4月7日,上海市杨浦区五角场街道某封控小区,志愿者轮流值守封控小区的大门。(图 人民视觉)

我们住的房子大约七八十平,三个房间,另两个房间住的都是乳腺癌病友。其中一间住了位合肥大姐,她就自己一个人,没人陪护。刚做完化疗那两天,身体是非常虚的,人躺着,像是钉在床板上,动弹不得。没人陪护,生活是非常困难的。我陪父亲做过5次大化疗,我知道那种无能为力。她女儿有天帮她抢到一点冻鲍鱼,她就抱着手机一直看,生怕错过送货,鲍鱼在这种时候对她非常关键,我帮她下楼取的时候已经夜里11点了。没经历过的可能不知道,化疗最常见的副作用是白细胞急剧下降,很危险,所以需要多吃增加白细胞的食物,还要去医院打“增白针”。

另外,病人做化疗,往身体里打药,需要放置PICC管,通过它导入药剂。像我父亲,就是在胸口和肩胛骨之间植入一个硬币大小的东西,之后每次打药就是往这里边扎一针。但类似这种管都需要定期去医院清理,一旦感染就很危险。3月份,我们回来上海之前,看到一个视频,一个我们安徽来的肠癌晚期病人,住在我们旁边的一个小区,救护车已经在小区门口了,但是遭到保安阻拦。当时下着雨,那位阿姨跪在保安室门口,求放行,保安还是没松口。第二天凌晨,她丈夫就去世了,她说“我老公没有了,再也看不到他了”。这里很多病人感觉到自己在垂死挣扎,他们知道自己命不久矣,现在赶上疫情,治疗受阻,遭受很大的心灵折磨。

我看到这个视频和后续,心里很难受,也担心到时会遇到类似情况。但我们已经预约好了,治疗不能耽误,从初诊开始,都是这个教授给看的,临时换城市、换医生的选项完全没考虑过。而且我当时还是对上海有信心,就算在网上看到那种冲突,我也会想,如果是我,我不会去下跪,因为保安也是只听从指令,跪他解决不了问题,还加剧冲突,造成不可收拾的局面。我总认为,这个社会还是讲理的,如果我更清晰地表达诉求,更合理地找到诉求的渠道,可以避免悲剧后果。

我们小区一直比较人性化,但到4月10日那天,我们下午要出门去做核酸,小区保安突然说,接到最新通知,出小区可以,但出去之后,不让进了。旁边还有一位病友大姐,她跟我们一起周旋、给居委会打电话。后来我们没出,大姐出了,果然就没让回来。有人拍到一个视频,是她在小区门口哭,拍视频的人试图说服保安,放大姐进小区,因为天气蛮冷的,又是虚弱的化疗病人。视频闹到网上,反响又挺大,我一看,就是早上跟我们一起周旋的那位大姐。后来街道给她安排了医院对面的酒店,据说还补贴一部分房费和餐补。但这只是个例,其实不解决本质问题。

好在我们小区只出不进的规定实行了两天,后来又宽松了,病友们都松一口气。

“等”

封控之后就没法住院了。准确地说,是无法接收新病人了,原来肿瘤医院是一个病房4个床,家属再把折迭床铺开的话,8个人,确实很密。我记得去年住院时,我们那个病房,挤得房门都关不上,我有几天晚上是睡在储物间里的。4月开始,病房按规定减少一半床位,所以不只住不进院,还得缩减住院病人。没法住院,意味着做不了手术。比如合肥大姐,她目前还在化疗阶段,也不知道治疗进展到需要手术切除时,上海能解封了没有。如果没有,大姐这病情就很麻烦。

我父亲本来还要做第6个疗程的化疗,以前都是住院做。医生这回说,不做了,直接放疗。父亲还挺高兴,觉得能少吃点苦。但我心里其实在想,这或许是不能住院的一种妥协。我想,肯定有一些病人,因为不能住院,治疗方案需要妥协,比如输液港就装不了。但我也没有拿这个猜测问医生,他每天已经非常累了。我们这位主治医生很受人尊敬,他不管病人说话慢也好,说话不清晰也好,他都能等,很耐心地听你说完,其他医生已经叫到第60个号了,他还在看第30个病人,他愿意多花点时间在看诊上。对煎熬中的癌症病人与家属来说,这是大风大雨里的一丝温暖,所以我们全方位相信医生的决策。

我现在心情状态还算好,毕竟父亲已经做完治疗了。吃的东西,这两天陆陆续续家人帮忙抢了一些,冰箱里边也算有点菜。唯一就是,治疗也结束了,在这纯等,每天憋在一个小屋里面等。最难过的是看不到希望。我父亲心里非常煎熬,一个癌症病人,时日还剩多少,现在要浪费在异乡一间小屋里。

3月20日,上海杨浦区五角场街道社区,防疫工作人员为老人上门采样做核酸检测。(图 视觉中国)

我父亲是个很悲观的人。有时他会说,早知道上海这样,我还不如在家陪你妈,她每天上班这么忙,我能在家干点儿活,每天能见着她。但其实也见不到。我妈妈是高校老师,她最近也不能回家了,住在学生宿舍,高校现在防疫形势也挺严峻,他们学校要求各个学院院长、书记等人都要住在学校搞疫。

我妈妈每次给我打电话都会哭,她觉得愧疚,忧心我把大好青春虚耗在这里等。我本来工作也找好了,可以去入职的,现在却耽误在上海。我们是安徽人,我在杭州上了十几年学。我后来修改毕业论文等工作,都是在上海的肯德基、便利店里完成。原本,我跟女朋友两个约定好,以后就生活在杭州了。但经过这一次,我改变想法了。前一阵,我把简历投给安徽的高校。我想,以后等我妈妈退休了,假如她一个人,她是不会来杭州的。我得回家乡陪她。

《滚蛋吧!肿瘤君》剧照

我父亲一直都想着,经过这次折腾,受了这么大的罪,老天爷不得再让他活五年十年的,最起码能看到孙子上小学。我是知道他的,很情绪化那么一个男的。今天开心的话,就多吃点东西,焦虑的话就吃得很少。前一阵,我博士学位证下来了,我也没回学校,一个师妹给我发了照片,就那天,我父亲特别开心,吃下一大碗面条。

( 注:应采访对象要求,部分个人信息有模糊化处理)

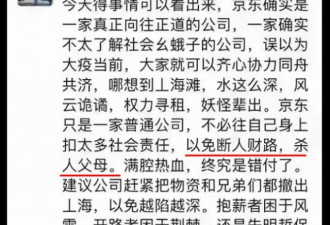

网友评论