中国女翻译家决定按照自己的方式死去

沈仪琳不想再接受医治了。

“如果我能在养老院去世,就不去医院了。我不要做手术,也不想做放疗、化疗。”今年3月16日,87岁的沈仪琳查出结肠癌肝转移,医生告知她余下的人生,将以月计算。知道这个结果后,回到养老院,她拨通了女儿陈伟聪的电话。

次日,沈仪琳感到极度虚弱,气短,便血,无法起身吃饭、如厕。她不得不再次与女儿通话:“联系医院吧。”

沈仪琳居住在北京,是一名韩语翻译家,在中国社科院文献研究中心担任过副主任、研究员。上世纪80年代,她与钱锺书、杨绛夫妇曾频繁往来书信,谈论生死。

她先后经历了丈夫病故、大女儿过世,在78岁高龄时身患肺癌,还动过肺叶切除手术。这些人生经历,让她对自己的死亡有所思考。

2020年,她从好友、北京协和医院放射治疗科医生何家琳处,要来并签署了“生前预嘱”。“生前预嘱”,是一份关于如何度过生命最后一程的愿望嘱托文件,一般由五个“愿望”构成:1,签署者在神志清醒时,选择要或不要什么医疗服务;2,使用或不使用生命支持治疗;3,表达希望被他人如何对待;4,想让家人和朋友知道什么;5,希望获得谁的帮助。

接下来,她要找到一间有病床,且愿意接收不想手术病人的医院。朋友推荐了北京王府中西医结合医院的安宁疗护病房。住在病房里的,基本都是处于生命终末阶段的晚期癌症患者。药物和医疗只用于帮助他们缓解身体痛苦。

入住安宁疗护病房后 17 天,沈仪琳离世 了 。

辞世前,她自述,“没有感觉到一点疼痛与不适。”

沈仪琳在养老公寓

“有备而来的患者有,但像她如此条理清晰、明确的,不多。”安宁疗护病房的主任医师刘寅告诉“凤凰深调”,初见沈仪琳时,她就明确表示,想要“快点结束”。

就在沈仪琳离世的两个月后,6月23日,《深圳经济特区医疗条例》修订稿表决通过,首次将“生前预嘱”内容纳入其中:患者处于不可治愈的伤病末期或者临终时,应当尊重患者生前预嘱,实施医疗措施。

医学界评述,深圳迈出的这一步是改善中国人死亡质量的里程碑。但这一步,也预示着接下来将是“千里之行”。

是否能有一种文件,体现自己想以何种方式死去

3月26日,沈仪琳住进了北京王府中西结合医院安宁疗护病房。病房走廊的天蓝色墙壁上,挂满了壁画。推开贴着花卉图案的病房门,是一张单人病床,病床边有一张可供家属休息的沙发,沙发旁有一面大窗户,窗外可见绿色远景。

刘寅第一次见沈仪琳时,觉得她身形清瘦,有些虚弱。这时候的沈仪琳已经开始便血、手脚浮肿。她俯下身体问沈仪琳有什么想说的话。

沈仪琳回答,想“快点结束”,而且“越快越好”。

刘寅有些吃惊。中国人忌谈死亡,也害怕死亡。即便在安宁疗护病房里见过不少豁达的人,但像沈仪琳一样,如此直率表达死亡愿望的,她从未遇到过。

沈仪琳在社科院工作时,被同事们称为外文所的“三大才女”之一,是一个“重视自己在社会中贡献价值的人”。沈将数十年翻译韩语的心得写成《韩文汉译实用技巧》,帮助学习韩语的中国人、和学习汉语的韩国人。上世纪七、八十年代,她工资不高,但还是以各种方式连年资助贫困学生,有的受助者如今已为人师。

现在,她却什么也做不了。当她不得不排泄在床上,需要他人帮忙清理的一刻,觉得自己尊严尽失。

在沈仪琳入院后,陈伟聪一度认为通过现代医疗手段,母亲的寿命也许能延续1年。但沈仪琳明确表示,没有必要。一是费用高昂,却没有效果,二是即便延长寿命,个人也无法再产生社会价值。

陈伟聪听母亲说过,她对死亡只有一种恐惧,那就是病痛的恐惧。

沈仪琳的丈夫,在中国社科院民族研究所工作,她亲眼目睹了丈夫患癌后备受折磨的生命最后时刻。

为了编著《中朝动植物大辞典》,沈仪琳的先生长期在延边居住,一年之中极少有归家的时刻。1980年大年三十,丈夫回来了,却让沈仪琳大吃一惊。他一只眼球向外凸起,眼眶旁边带有大肿块,且便血。

沈仪琳赶紧打电话给好友何家琳,请她到家里来看看情况。何家琳初步判断,极有可能是肠道的恶性肿瘤转移至眼睛部位。

年后,结果证实,直肠癌肝转移,癌细胞爬满了全身。经历了手术、化疗、放疗,三个月以后,丈夫离世,享年45岁。生前最后两个月,他疼痛难忍,每天都依赖杜冷丁镇痛。

每每想起这段往事,沈仪琳觉得可怕极了。她对女儿和刘寅都表达,不想在死亡过程中经历那样的疼痛。

做完肺叶切除手术后,沈仪琳就与何家琳一直保持通话,不时探讨生死的话题。何家琳告诉“凤凰深调”,沈仪琳曾询问她,如果有一天到了疾病晚期,是否能有一种文件,体现自己想以何种方式死去,“她说,‘要是有,你给我留着。’”

无论年轻时有多少成就,面对死亡时都感到困惑与无助

其实,沈仪琳提到的“文件”,当时已经在一个名为“选择与尊严”的公益网站上出现了。这个公益网站为北京生前预嘱推广协会的前身。而《我的五个愿望》是中国大陆第一份“生前预嘱”文件,于2006年推出。

和大多数中国人一样,沈仪琳并不知道这份文件的存在。据该网站公布的数据显示,网站建成第一年,注册填写的人数仅125人。到2015年,这个数字也没超过8000人。

“在中国人的文化心理中,(人们觉得)最好还是不要谈论临终,或者死亡。”协会创办人罗点点,在接受凤凰卫视采访时披露,成立之初,曾在街头进行“人们是怎样认知死亡”的调查,当志愿者发放问卷时,有人将问卷撕得粉碎,甚至扔在志愿者的脸上。

协会成员只好在医疗卫生的圈子里,通过合作、交流,告知亲朋好友的方式口口相传,毕竟医疗行业总要与死亡打交道。宁晓红,是北京协和医院老年医学科的副教授。2015年,她成为北京生前预嘱推广协会的专家组成员。

五年后的一天,宁晓红在协和的教授食堂遇见了七十多岁的何家琳。何家琳正与老同事聊天——一位她们相熟的老教授过世了。当时,宁晓红自然地问起她们如何看待自己也将面临死亡这件事。

宁晓红的提问打开了两位老人的话匣,“无论一个人的职业是什么,年轻时有多少成就,在老去时、面对死亡话题时,需求是相似的,他们感到困惑和无助,无处表达,个人的想法常常被忽略,没有人和他们讨论。”

| 图源:视觉中国

何家琳想起了自己亲戚们临终前的经历,颇为感慨。

在南京,一位亲戚家中有九十岁的老人,患老年痴呆症10年,后5年完全失去自理能力,无法辨认家属。因长期卧床,老人的背部与大腿根部都长出了两个碗口大的褥疮。且她已经失去了言语能力,只有从换药时皱眉头、咧着嘴的表情,察觉她十分痛苦。

在生命最后一程,老人进入医院,为了延续生命,医院给她使用了营养液与白蛋白,可输入白蛋白的同时,身体上的褥疮就不断有渗出物,最后她全身插着氧气管、尿管、喂食管,在痛苦中离开了。

“如果我(临终时)不想插管,不想做无效的治疗,该找谁去说呢?”何家琳问。

“您听说过生前预嘱吗?”宁晓红回答。

当时,两位老医生都没有听说这个词。宁晓红第一次向她们详细讲述了“我的五个愿望”。

五个愿望其实有非常细节的问题,比如,是否有对疼痛药物的需求,是否要增加痛苦的治疗和检查手段(放疗、化疗、手术等),是否希望保持身体洁净没有气味,是否愿意捐赠器官;当存活毫无质量可言时(例如不可逆的昏迷、植物人状态),是否选择放弃心肺复苏、呼吸机、喂食管、输血、抗生素等;希望周围的环境布置是怎样的,是否需要志愿者服务;希望家人与朋友如何面对自己的死亡,等等。

这次聊天后,何家琳将自己的老同事们拉进了微信群聊,宁晓红则将《我的五个愿望》电子文本发在了群组中。何家琳告诉“凤凰深调”,“生老病死是自然法则,这份书面文件正好表达了自己对死亡想要做出的安排。”

何家琳,也一直想着“老伙伴”沈仪琳对她说的话,得到生前预嘱文件后,她立即告诉了沈仪琳,“这正是她需要的东西。”

错位的权利与被隐瞒的病

弥留之际,沈仪琳关照女儿,转交一封感谢信给医院和医护人员。为了表达替她达成生前预嘱的敬意,她立下了字据,愿意将自己在病房中的所有资料交给安宁疗护科研究与使用。

陈伟聪告诉“凤凰深调”,母亲的愿望,在安宁疗护病房中都实现了。沈仪琳在女儿帮助下填写完成的预嘱,包括不要疼痛、不插管、没有鼻饲、不抢救、丧事从简、离世后不立即通知工作单位与亲属、捐赠器官等。

“母亲的直系亲属只剩下我一人,所以按照母亲的意愿行事会比较简单。”沈仪琳是幸运的,她的女儿尊重她,并完全按她的心意,送她人生最后一段的安宁。

| 沈仪琳与她的母亲,她们去世时都将遗体捐献给协和医学院

许多家属面对相似的情形时,却无法尊重死者的意愿。

何家琳告诉“凤凰深调”,一位确诊结肠癌的九十岁老人,腹水和肿块常常让他肚子胀痛,医疗手段已经无法使身体状况发生质的扭转,但家属仍然坚持要用静脉输营养液的方式维系他的生命。

“输液到最后,手上的血管都扎不进去了。营养液一停,其实人就走了。”何家琳说,但谁也开不了口、谈及死亡,最终老人的生命强行维持了40天后才过世。

河南日报曾调查关于“生前预嘱”的落地情况,记录下当时的情形,病患有多位直系亲属,有任何一位坚持抢救,医院就无法放弃施救。多位受访医生表示,一旦因患者死亡出现医患纠纷,患者所签署的“生前预嘱”文件,或是在病历中记载的相关约定,都仅仅只能作为一种“证据”等待裁量。

也就是说,文件本身并没有法律效力。

因此,关于抢救、死亡等事宜,医生一般都是根据家属签署的相关单据来执行医疗救护,一名北京三甲医院在职医生告诉“凤凰深调”:“医生大多会拿出抢救相关的书面文件和家属面谈,告诉家属病人随时有生命危险,关于是否实施插管、心脏按压等抢救手段,需要家属填表签字。”

沈仪琳从容地安排死亡,还建立在她清楚地知晓自己的病情。现实情况是,患者甚至经常不知晓自己的病情。这种情况在医学界有一种说法叫作“房间里的大象”——许多家属害怕知情对患者是一种重大打击。

“医生不告知患者病情,那么就违背了最基本的原则,即诚实,同时也与生命伦理学之‘自主性’原则不符。”宁晓红认为。

选择有质量、有尊严地死去,也在经历时代的变迁。陈伟聪回忆起父亲去世时的那个年代,“和母亲去世的这个时代不同,那时没有安宁缓和医疗的概念。医院听说病人是癌症晚期,甚至不愿意收治,因为会增加医院的死亡率。”

上世纪90年代,治愈性治疗方法仍然是医学界普遍选择的一种“医疗战略”。直到2016年,以减轻痛苦、追求死亡尊严为目标的安宁疗护,仍然处于个别医院、科室的某位医生的自发行为。而安宁缓和医疗的前提,正是推行“生前预嘱”。也就是说,如果没有患者的知情同意、不尊重患者本人的意愿和医疗偏好,就无法对他们进行安宁缓和医疗服务。

在中国,影响安宁缓和医疗和生前预嘱从0到1的,是公益组织。

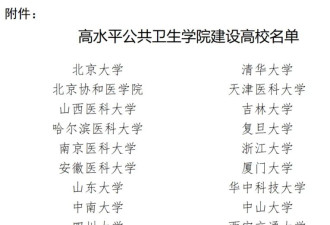

北京生前预嘱推广协会的创办团队,在活动中结识了全国政协委员、香港医管局主席胡定旭。胡定旭在为《中国缓和医疗发展蓝皮书》作的序中写道,他在大陆看到这样的组织很受触动,于是每年全国两会上,他都提交倡导生前预嘱和缓和医疗的提案。

| 胡定旭参加北京生前预嘱推广协会活动

医学界的共识是,如果没有政策支持,在中国人普遍对于死亡与临终话题排斥的文化背景下,安宁缓和医疗的可及性大打折扣,中国人的死亡质量也无从提高。

2017年,安宁缓和医疗正式由国家层面推动。原卫计委接连印发了三份安宁疗护相关的试行文件,正式推动安宁缓和医疗在全国各地的试点,深圳正是第二批试点城市之一。

四年后,2021年10月,深圳市卫生健康委员副主任李创透露,《深圳经济特区医疗条例》正在修订,修订内容中会涵盖“生前预嘱”方面内容。不久,由深圳市卫健委法规处牵头,联合深圳、北京两地的生前预嘱推广协会,将“生前预嘱”写入了《深圳经济特区医疗条例》草案,并提交到市人大。

直到2022年6月23日,经过广泛征求意见后,深圳市七届人大常委会第十次会议表决通过了《深圳经济特区医疗条例》修订稿,“生前预嘱”终于正式被写进了条例中。

“生前预嘱写入医疗条例,有些超出我的想象。”北京生前预嘱推广协会会长王瑛告诉“凤凰深调”,深圳给予生前预嘱与安宁缓和医疗的重视程度和支持力度,远远超过其他省市。正是由于政府主推,才在社会层面上形成一种观念的生长力量,并且通过地方法规的方式,在更高层面系统性协调各个职能部门,提供配套与保障资源,例如社会保险如何与安宁疗护对接等事宜。

四十多岁、做事雷厉风行的宁晓红,现在是北京协和医院安宁缓和医疗组组长,她们组建了安宁缓和医疗团队,通过镇痛、控制各种症状,减轻患者精神、心理、灵性痛苦综合治疗和照护,让患者能够减缓痛苦、安详离世。

宁晓红告诉“凤凰深调”,如何把“意愿”转化为临床实际操作的标准,是非常复杂的过程。目前看来,生前预嘱所涉及的条款,仍然比较宽泛,不能够直接让医护人员执行。

“例如,生前预嘱中讲到‘不要疼痛’。医生可以在什么样的尺度下、如何操作来实现患者“不要疼痛”的愿望和要求?‘患者不可治愈的伤病末期’、‘患者处于临终’该由谁来判断?‘尊重患者生前预嘱的意思表示’,是否意味着家属的决定权小于患者本人?当家属质疑患者的这份预嘱文件时,是否有措施能在当时保障这份文件的有效性。”宁晓红说,生前预嘱的具体内容需要反复推敲,模拟临床情境,真正制定出能够解决问题的细则,这又要大量的前期调研和反复讨论。

中华遗嘱库上海区域负责人黄海波则提出另外一个问题,“生前预嘱”以处分生命权为内容,“遗嘱”则以处分财产权为内容,两者在实际认定与执行层面有相似之处。民法典规定,遗嘱以最后一份为准,“生前预嘱”是否也是如此?如是,“生前预嘱”在落地执行时,在时间上有紧迫性,生命分秒必争,紧急情况下,如何认定最后一份,或许将成为执行中的难点。

沈仪琳安详的善终,无疑是天时、地利、人和的结果。因着她的个人经历、教育背景、人生价值观,及时得知生前预嘱理念、知晓自己的病情、简单明了的家庭关系,以及提前安排好了安宁缓和医护的地点、人员等。

而更多中国人的善终,恐怕无法依靠一条法条就实现。深圳建起这生命与死亡的里程碑后,抵达“尊严死亡”的目标,仍有漫长的路要走。

网友评论