最脆弱的男孩:妈妈抱一下,我就会骨折

今天故事的主人公有点特殊,他是我的粉丝,一个98年男孩。

他从后台联系到我说:“你好,我是张志军,一名罕见病患者。”

张志军的病全名叫“成骨不全症”,也就是大家俗称的“瓷娃娃”。

如果不是遇见他,我很难想象“伤筋动骨”的事,在一个人身上能发生得这么容易——

从被子里翻身、打喷嚏、甚至妈妈抱抱他,他都有可能骨折。

医生曾断言过他活不到13岁。

他却担心的不是活不到,而是活不“好”。如何活得与大部分人一样有尊严,并享受自由,成为了他前半生的课题。期间这个男孩遭遇过他人的质疑、愤怒与亲密关系的限制。

但他总能以脆弱的身躯,做出坚定的选择,并试图唤醒更多人一起活得好一点。

他说,讲出这段经历,并不是想为了博得同情,或者向外界求助。

“你可以看看我的故事,再决定对我的态度。”

我们是一群成骨不全症患者,从出生起,就患上了这种发病率仅为1/15000的罕见病,俗称“瓷娃娃”。

我们的骨头比正常人脆很多,还在襁褓里时,妈妈抱着我换了个姿势,我的大腿骨直接断成两截,照X光,骨头的断端像被菜刀利落砍过。

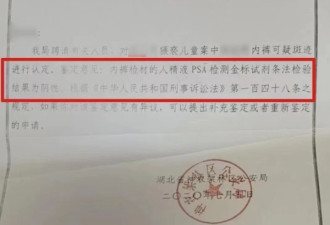

这是最近一次手臂骨折的X光片

这具身体受到任何轻微的磕碰就会骨折,严重时还会出现不可逆残疾,甚至死亡。

我必须安安分分地活着。

我很小就知道,想去哪儿,只需要张开四肢,让身体变成一个“大”字,等着被父母托起,老实待在他们怀里。

三四岁,我眼看着同龄小孩都自己走路了,只偶尔向父母撒个娇,被抱起来走一段,而我还是趴在父母肩上,被抱去吃饭、上厕所、睡觉。

七八岁时,父母仍是我的支撑,唯一变化的是,偶尔他们外出,我就坐在他们提前摆好的一张小板凳上,脚尖轻轻蹭着地,听窗外小孩的嬉闹声。

我很确信,再过十年、二十年,如果我还活着,一切仍会是这样。那个时候爸妈应该比现在老了不少,他们的腰背一点点垮下去,而我仍像一个巨型玩偶,挂在他们身上。

这种“正常”正随着我年龄的增长,一点点变得不正常。

我和病友们身材娇小、长相幼态,父母很自然地给挑了尺码合适的童装。

但他们忘记了,自己的孩子只是身体“长不大”,其实早已是有自己审美、自己喜好的成年人了。

我的眼前是一群成年人,但每个人都穿着童装。

有人胸前印着大大的卡通图案,有人蹬着一双底儿快磨透的拖鞋,身上的衣服发白掉色,因为反复洗晾揉搓没了型,像话剧演员的戏服套在一个小号衣架子上。

他们的神情也很相似:低着头像要把地面盯穿,不自觉地扭头,眼神飘忽,一张张脸上满是消沉、不自信,还有一些被按捺住的好奇。

我问了几句才知道,他们中的大多数已经很久没出过门了。

他们都是我的病友,从小就被告知,“少出门,路上危险,容易出意外。”也有些忍不住出去过,但很快发现自己像某种“观赏类动物”,到哪儿回头率都很高。

确实,走在大街上,我们大概是最容易被识别的一群人,因为这身打扮。

在场的大多数成年人已经穿了超过十年的童装,而我正在试图教会大家一件事:穿搭。

第一次分享穿衣经验,我担心讲不好,反倒让大家觉得穿搭是件麻烦、没必要的事,心里很忐忑。

果然有人提出疑问:“咱们这情况,很少出门,外人看不见,有什么买的必要?”

这话一出,有些一直没开口的病友抬起了头。

那一刻我意识到,就是这种声音——比外界那些打量的目光更可怕的东西,也是我用了20年才冲破的东西。

小时候看电视,我记得最深的一幕是皇帝穿龙袍。

三个宫女围着,两人把龙袍摆正、展开,剩的一个捧着头冠在一边等。等皇帝穿好,再蹲上蹲下地整理。整个过程,皇帝只需要伸伸手臂。

因为我的病,爸妈也习惯了把我当“皇帝”供着。

我的穿衣流程是固定的:妈妈拿过我的上衣,一手拎着领子,一手拉住袖口,替我把衣服撑开;爸爸扶起我的胳膊,一点点往衣袖里套。他们全程看起来都很紧张。

我们都记得,一次我的胳膊被袖子绊了下,只听一声清脆的“咔擦”,爸爸慌乱地停下动作时,我的胳膊已经断成两截,一片红肿。

我很想做点什么,但看着父母担心的眼神,又觉得少动、或者不动,就是帮他们最大的忙了。

皇帝穿戴整齐后,要坐轿子去上早朝,我也差不多,父母的怀抱就是为我定做的“轿子”,我每天就乘着这顶“轿子”,晃荡在几十平米的屋子里。

去客厅吃饭,但没法喝凉水,那会刺激脾胃让我打嗝——我的身体受不了这样轻微的震动。

每一次打嗝带动的脊柱会让我疼得直抽气。凉水灌入喉咙我也可能打喷嚏,这时我只好捏住鼻子,张开嘴,大口呼吸。

去卫生间洗澡,爸爸将我放在一张小凳子上,拿起淋浴器,缓慢地揉搓我的身体。有时我会听见叹气声从身后传来,在溢满水雾的狭窄房间里,怎么也散不掉。

就连我上厕所也得大人看着。因为骨骼发育不全,体型过于瘦小,我坐在马桶上随时可能掉进去。

一天结束,和皇帝回寝宫一样,我也被父母送回卧室睡觉,那是我极少数可以为自己做主的时候——决定睡姿。

我盖着被子想翻个身,得先打弯膝盖,让一只脚掌在床上踩实了,撑起棉被内部的空间,以防转动时被子的重量直接扭断我的大腿骨。

准备姿势摆好后,我会抓紧床单,从脚心开始,屁股、腰椎、背脊骨、肩胛以床为支点,一边慢慢翻动,一边竖起耳朵,仔细听是否有声音从骨头缝里蹦出来。

这些就是我从小被要求做到的“正常”。

在场的大多数病友和我一样,都是从出生起就和这病捆绑在一起。

我见过几个患成骨不全症的小妹妹,她们不爱说话,乖乖坐在椅子上,腿上放本故事书,像精致的洋娃娃。

她们不远处,几个差不多大的孩子脚底还不稳,就拿着玩偶、泡泡机咿呀咿呀地转圈跑。她们偶尔抬头看见,脸上没什么变化,但很快就会低下头。

这一幕令我感到窒息。

因为我也曾是她们当中的一员。

电视里皇帝不会跑去宫里做饭的地方,我也一样,8岁前从没进过自家厨房。每次被父母抱到饭桌前,我只需要张开嘴,就能填饱肚子。

直到我看了一部叫《查理和巧克力工厂》的电影。

电影里的小男孩住在全世界最大的巧克力工厂边,那里有哗啦啦的“巧克力瀑布”,底下是茂密的“口香糖草地”,一切都像被施了魔法。

我忍不住想,我平日里吃的这些饭菜是怎么来的?几步之外的那扇门后,也有魔法吗?

一次趁爸妈不在家,我决定偷偷去厨房看看。

当时我还没有轮椅,父母去上班就会把我放在一张小凳子上。我的双腿骨折最多,慢慢弯成了两座拱桥,悬在半空,脚尖刚刚能碰地,全身上下,只有手臂能被轻度使用。

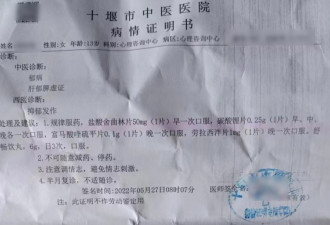

没做手术的右手,骨折错位以后,打了石膏固定,自然愈合了

那天,凳子变成了我的腿,我双手抓住凳子边缘,脚尖轻轻蹭地,尝试让身体小幅度前后扭动。原地打转了一会儿,凳脚开始在地板上摩擦,发出第一声尖锐的“刺啦——”

我却觉得悦耳。这是我第一次靠自己的力量向前“走”。

这几步路走得艰难,我很快没劲了,但浑身虚脱的感觉却像在说:我活了这么多年,为的就是这一刻。

推开厨房门的瞬间,我看到了架着锅炉的台子、案板和刀、顶上有一个会“抽风”的机器,还有各种瓶瓶罐罐。

眼前的场景和电影、我梦里的完全不一样,我的父母不是魔术师,厨房里也没有魔法,所有东西都不是凭空出现的,它们真实存在着。

伸长脖子,身体前倾,我试着伸手去够那些玻璃罐子——

指尖就快碰到时,我没来由地感到害怕,触电般缩回手。

我不知道自己怎么了,但身体已经给出本能的反应,脑袋里响起:“得千万小心,别碰那些尖锐、易碎的东西。”

从小到大,类似的话我听过很多遍,这是父母好心的嘱咐、提醒,此刻,我却觉得这更像一种警告,是我绝不能触碰的底线。

一些纪录片里会有游客坐在狭窄的观景车内,看大草原上狮子悠闲地晃荡,而车里的人只能远远望着。

我觉得自己和那些游客差不多,好像被关进了一个笼子,走到哪儿都放不开手脚。

两手重新扶住凳子,我挪着离开厨房,一点点撤回自己的世界。

那次厨房历险以我的狼狈退场结束,我当时很为自己的畏惧感到沮丧。

但这些畏惧的源头,其实是围绕着我们的那些声音。

我尝试跟那几个患成骨不全症小妹妹的父母沟通,“得了这个病不意味着没法动,有些部位适当活动,反而利于骨头生长。”

但每次都被立马拒绝。

“我家孩子跟别人不一样,万一磕了碰了,骨折了怎么办?我就希望她能早点懂事,可以保护好自己。”

我懂这种恐惧,这也曾是我爸妈每天都在念叨的。

几次意外骨折后,爸爸觉得我坐凳子也很危险,只有躺平,把弯曲的小腿放在枕头上才能最大限度地避免受伤。

我连唯一的小板凳也保不住了。

这回我没有妥协,长久以来积压在心底的烦闷一下子涌上来,人生第一次,我对爸爸发了火——

“我需要自由,需要活动,而且双腿一直静养,肌肉只会越来越萎缩,直到彻底废掉!”

八年了,我没有一天用这两条腿走过路,甚至连站都没站过,坐着时,至少我能感受到它们是存在的。而躺在那儿,我只能不断被提醒:你的腿已经废了,没了,不可能用得上了。

一番激烈争吵过后,爸爸最终同意我坐凳子,但得等他下班到家后,才可以。

我能活动的范围本就不大,客厅、卧室、洗手间;被限制使用板凳后,我一天有近十二个小时只能坐在沙发上,对着天花板,我的世界就和我看到的一样,一片空白。

这一次,我再没有什么地方可以后撤了。

“这个孩子活不过13岁。”

帮我确诊的老教授说,13岁是人体二次发育的关键节点,骨骼会迎来新一轮生长——

但对于成骨不全症患者来说,那可能就是我们生命的终点。

随着身体发育,骨骼不断抻长,骨质却没有提升,成骨不全症患者的身体就好像一根木条,越长越容易被掰断。

我的身体每骨折一次,我的父母就越相信老教授的判断。所以曾经爸妈对我最大的期望仅是:安分地活到13岁。

我被这种期望按着头,活了12年零9个月,只有自己知道,它快要压不住我了。

小时候我还能安慰自己,这是在玩木头人游戏,动几下就要停一会,但同样的游戏玩多了,我的耐心很快耗尽。那些蛰伏在单调日常里的小小反抗,会冷不丁冒出来。

一次躺在沙发上,我突然起急,对着空气蹬腿。几乎是同时,我的右腿发出断裂的声音。

父母见状,赶忙找来纸壳子,快速剪成四个长方形,用绳子固定在我的大腿四周。等我缓过来些,爸爸从背后抱起我,妈妈托住我屁股,直奔医院。

我疼得五官扭作一团,眼泪糊满整张脸。

直接疼死过去?还是又一次憋不住时,害自己崩断整根骨头?

距离13岁还剩3个月时,我给自己写了一封遗书。

一直以来,父母都希望我能老实地活着,我也基本做到了,这么多年,他们照顾我很辛苦,也算没白费。

“如果...有...下辈子...”,可谁知道人到底有没有下辈子,皇帝都不行。

“像...正常人...”,是可以自己穿衣、吃饭、上厕所,和别的小孩一起玩,不用被人抱来抱去的正常人。

我的手颤得厉害,额头不停冒汗,整件衣服都被汗打湿。

白纸上,一行字写得像蚂蚁在爬。我怎么也写不下去了。

回想这十二年,我疼过、害怕过、愤怒过,但停下笔的那一刻,我被极深的无奈与不甘包裹了。

没有比“等死”更坏的结果了,我在心里告诉自己。

为什么不再争取下?

当晚,我向父母提出要去逛超市。禁不住我反复叨叨,爸爸勉强答应了。

新疆的夏天像“桑拿室”,我从衣柜里翻出一条长牛仔裤,遮住打弯的两条腿,被爸爸抱着出了门。

一路上,不断有人向我们投来奇怪的目光,有的大爷大妈忍不住问:“这孩子这么大了,怎么还要你抱着?”爸爸就找个理由搪塞过去。

等几小时后回到家,脱下牛仔裤,我的两条腿已经捂出了大片痱子。

但这些不愉快在自由面前,都被我甩得干净。“自由”原来是有味道的,食品柜台油滋滋的肉香,洗护柜台好闻的花香,我大口呼吸着各种商品混杂的空气,越发想要变成一个正常人。

我决定迈出第一步——找一家医院,给我的腿做手术。

如果能站起来,我靠自己就可以去很多地方。

在网上搜索了上百条相关新闻后,我发现在天津,有一家可以治疗成骨不全症的医院。

说服爸妈带我去治疗是最艰难的一环,让他们抛掉十几年的恐惧和想法并不简单。

“这家医院离我们家太远了,多半是白跑一趟,路上还可能出意外,你还是老实待在家里。”他们见多了这种医院的小广告,第一反应就是我在找事、瞎折腾。

我不知道该怎么解释,只好用笨兮兮,也是我唯一能用的办法——像个跟屁虫一样,跟在他们身后磨叨。

那段时间,我每天最要紧的事就是挪凳子。我双手扶住凳子两边,同一侧的手和腰一起向前发力,左右交替。因为不熟练,起初我“走”得很慢,我还在客厅,爸妈已经进了卧室。

他们只当我是心血来潮,过几天就好了。

但我没有放弃,白天大人不在家,我就挪着凳子从一个房间到另一个,反复练习。几天下来,我已经能很熟练地用凳子“走路”了。

等到第四晚,我终于抢在爸妈要进卧室前,用凳子在门口把人“拦”了下来。

地板被蹭得“吱嘎”响,像在代替我发出抗议,我昂着头与他们对视。

“不管那家医院是真是假,咱们都应该去了解一下,如果真的治不了,我也认了。”

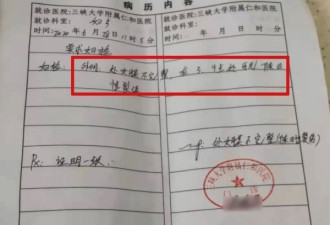

第一次治疗时的照片

坐在医院给配的轮椅上,爸爸推着我。我从没有见过这么多成骨不全症患者。

住院部的楼道很像软卧火车的车厢,走廊狭长,每个病房里都住满患者,小一点的大概七八岁,大些的二十来岁。

大家骨折情况各不相同,有拄拐的,有坐轮椅的,但一眼看过去都瘦瘦小小的。

见到他们,我第一次觉得自己得的不是“罕见病”,也不是孤独的个体。我有同类,有可以对话的伙伴,我们正在同一节“火车”上,等待被救助。

医生看了我双腿的X光片,建议我做一个“髓内钉固定手术”,先把骨头在弯折处截断,再在骨腔内植入一根金属物,串连起两截骨头。

“主要是帮你固定,能走路的概率非常小。”这种概率,不仅是指手术本身的风险,也因为我的年龄。

此时,距离我满13岁只剩两个月,骨骼就快进入新一轮生长,时间耽搁越久,骨质越差,手术风险就越大。

“确定要做吗?”医生又问。

我重重点了点头,就算会死也要做。

没有任何一个孩子应该死在13岁。

那成为了改变我一生的决定。

五十天后,2cm厚的石膏从我腿上被剥下来。爸爸拿来助行器,我扶着它,尝试第一次站起来。

这本该是一岁前就该做到的事,我迟了整整12年。

听说小孩刚站起来时会腆肚子、翘屁股,这姿势对于已经13岁的我来说却异常危险,如果重心不稳,我会直接摔倒骨折。

我握着助行器的手开始蓄力,试图先让屁股从椅子上抬起来。我像一把弯弓,身体的重量顺着手臂往下传——突然,膝盖发出一丝很轻的“咯吱”声。

我吓了一跳,立马停下。频繁骨折让我对声音很敏感。

等了几秒,才敢让双脚完全贴在地面上,又用了点力踩稳。直到脚掌发热,变得酸麻,好像有一股电流穿过腿间,我才觉得我的双腿13年来第一次被“激活”。

我咧开嘴,笑容从眼角溢出来。我彻底从那个几十平米的小屋子里“走”了出来,还学会了游泳。在水里划行总令我感到自由,就算在水中被人踢了一脚,也不会受伤。

我没有死在我的13岁。

我想把自己的经历讲出来,不让下一个病友“死”在他的13岁。

我从老家去到北京,加入了国内最大的瓷娃娃公益组织,负责医疗救助项目。

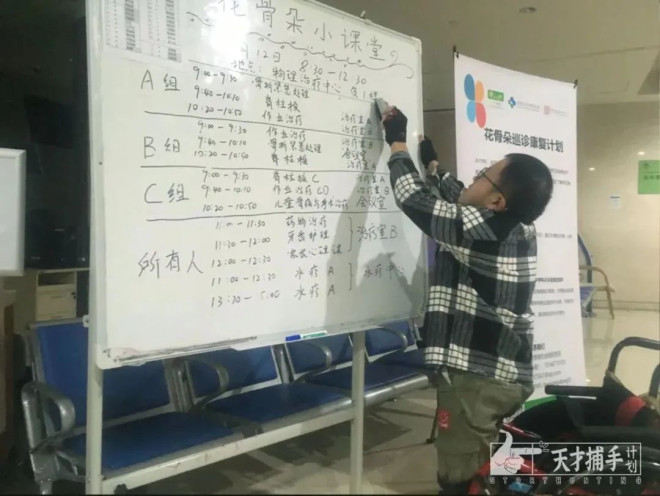

我在罕见骨病组织给病友们写治疗安排表

没想到“垮”在了第一步。一次培训,我半夜不小心从床上摔下来,造成左大腿90°错位骨折。

但噩梦是从救护车把我送到医院开始的。

我忍着疼转述病情、拍片检查,但一个小时后医生却告诉我,“我们不能为你做手术治疗。”

我的病症和骨折太特殊,医院担心引发二次风险——就是在接骨时引起新的断裂,所以只同意给我做简单的固定。

同事几乎帮我咨询了北京各大排得上号的医院,每一家的回答都是:拒绝。

当晚,我又被救护车送回住的地方。

爸妈从老家赶来,把我带去专治成骨不全症的医院,耽搁了好几天我才做成手术。

那几天漫长的等待里,我被巨大的无助感包围。这是我第一次清晰地意识到“罕见病患者”都在面临什么——

缺乏医疗资源意味着错过最佳治疗时间,紧急情况下,那就是生死一线的事。

但造成这种困境,恰恰是因为我们身上的病罕见:人数少、需求少,呼救也很难被听见。

该怎么让自己被看到、被听到呢?

我回想起等待手术期间,曾在医院做过的一件“疯狂的小事”。

当时,我和三个同龄病友住一间病房,我发现,自己是唯一一个之前没用过轮椅的,直到来医院才用上。

原因是我的父母觉得坐轮椅就代表“残疾”,是无能的表现,所以他们替我选择了小板凳。

长久以来,面对父母的提醒、劝告,外人怪异、不解的眼神,我们慢慢读懂——

外出、活动、甚至坐轮椅,这些都是不必要、瞎折腾的事,我们被迫降低,甚至放弃了正常的需求,选择一种看似稳妥的方式活着——活成旁人眼中“安分”的样子。

但这样生活久了,“后遗症”很明显。

我听过一个心理学实验:将一只跳蚤放进没有盖子的杯子内,跳蚤会轻易跳出杯子。但当用一块玻璃盖住杯子,跳蚤每次往上跳都会撞到玻璃。等到玻璃被拿掉,跳蚤也只能跳到这样的高度了。

当一个人习惯了一种“保底”的生活方式,把自己封在“杯子”里,他该怎么被外界看见,又怎么得到帮助,该怎样体会自由呢?

这不就是一直以来困住我们这群人的东西吗?

看着同龄的病友坐在轮椅上可以原地拐弯,可以翘起轮子过减速带,手脚都很灵活,我心里暗暗推翻父母的话——

轮椅只是工具,不代表任何事,只要你想,它也可以是一辆酷炫的“跑车”。

于是我和病友组建了一支“轮椅车队”,在医院狭窄的走廊上,驾驶四辆轮椅“巡游”了三天。

我和“轮椅车队”的队友们

“出发!”

号令一下,我们依次用手臂搭住前面病友的椅背——

打头阵的病友是车队队长,他身上“钉子”最多,经过多次手术,骨头靠着金属物一截一截拼了起来,就像钢铁侠;

力气最小的病友坐尾部,我和另一位撑起中段。那位病友因为长期卧床,膝盖无法打弯,两条腿只能搭在木板上,整个身体像代表胜利的“V字”。

队长快速甩动胳膊,带领大家用力往前,整支车队竟然缓缓动了起来。

第一天,不少人都来围观,有人直接上来问我们是不是走丢了。我想起那次被爸爸抱着去超市,也有人来问为什么我不自己走。

这一次,我没有像爸爸一样搪塞,而是大方地亮出身份。

于是第二天,好多人都知道我们是一群成骨不全症患者,纷纷向我们投来心疼的目光。

只是这样的目光,仍会让我觉得不舒服。

我们没停下,继续驾驶着轮椅巡游。

人群中有人竖起大拇指,是在第三天,一些陪护的家属开始主动给我们让出一条路,像是在为我们加油。

那是我从没见过的景象:我感觉得到人群在与我们互动,给我们鼓励,做我们的支撑。

我想起在书里看到的一句话:当你下定决心去完成一件事,整个世界都会联合起来帮助你。

车队的经历给了我启发,我有了答案,得先让病友们过上“正常”的生活,尽量降低疾病带来的影响,我们才有可能向外争取更多,譬如医疗救助。

那就从解决最基本的穿衣需求开始。

我仔细观察过,身高1.2米左右的病友,穿童装也不完全适合,有的长期坐轮椅手臂被过度使用,要比一般人粗;两腿则相反,因为几乎不用,发育不良,细得像竹竿。

这就需要上下搭配不同尺码的服装;再比如,有些童装上的图案非常大,我们本身个子就不高,穿上后只会显得更矮小。

在仔细浏览了三百多家网店后,我选出了四十家品质不错、尺码选择也多的店,还标记好了每家店的衣服风格,整理成文档。

一个病友先开口,“夏天出门身上容易长痱子,衣服穿一会儿就湿了。”

我赶紧回答:“我们长期坐轮椅,不透气,可以挑纯麻、纯棉的穿,吸汗。”

“我每次打开衣柜不知道穿什么,只会买白T恤和牛仔裤,其他款式不敢尝试,怎么办?”

一个身高不到1.2米的女孩提出买缝纫机裁剪衣服、调整尺寸,大码衬衫还能改成连衣裙。

新的提问不断涌来,这是第一次,我和病友们聚在一起交流“穿衣问题”。

我把自己拍的写真分享给大家,照片里,我穿一件淡蓝色衬衫,宽松牛仔裤,搭一个蓝白相间的英伦帽,坐在我的“跑车”,一辆轮椅上——

它完全不像残障人的标志,而是我的摄影道具。

我送给自己23岁的生日礼物——一套摄影写真

我家离幼儿园不远,出门经常会碰见一群骑车的小朋友,他们会把我和轮椅围在中间,奶声奶气地说:“哥哥,你好可爱”。眼珠一转,又换上酷酷的声音问我,“要不要来一场‘赛车’?”

每当这时,我总会想起小时候在我家阳台下玩闹的那群孩子,好像自己花了很多年,终于走到他们身边,成为他们的伙伴。

在改变病友生活的过程里,我13岁前的很多遗憾也在一点点补上。

我第一个救助对象是个小女孩,才3岁,骨折已经超过30次。

我们和一些治疗成骨不全症的医生,合作制作了一个固定骨折的视频。我把它发给女孩妈妈,每隔半个月确认一次孩子的情况和治疗意愿,再以最快速度对接给相关医院。

经过多次手术,女孩6岁那年已经可以独立行走,很快就要到入学年龄,女孩的妈妈却犹豫了。

孩子到了新环境会不会出意外?身边的同学、老师会怎么看她?会不会直接拒绝一个四肢随时可能骨折的“异类”?

我愣了愣,第一次不知道该怎么回答。

我没有念过一天书。

七岁那年爸爸抱着我去办理入学,老师一听我有成骨不全症,当着所有人的面说:“让这个孩子和其他小朋友一块,如果把病传染开,学校担不起这个责。”

爸爸带着我去教育局说理,一样被灰溜溜地赶了回来。

于是从七岁起,家里那个二十平米的客厅就成了我的学校,爸妈分别做我的语文、数学老师,连课本都是跟亲戚家小孩借的,那上面有课堂的笔记。

等长大些我才知道,小学里不只两门课,还有英语、体育、实践课;学校也不只有教室,还有食堂、操场、图书馆……

我看着这对母女,总觉得帮助她们,也是为自己重新活一次。

我在网上搜来残疾人教育条例,整理成文档,用不同颜色重点标注了第二章“义务教育”的内容,让女孩妈妈打印出来,带着这沓文件去跟校长老师沟通。

如果还不行,就去教育局,把录音放一遍,问问他们有什么权利拒绝一个孩子上学?

为了帮助小姑娘适应新环境,我还安排了物理治疗师远程给她做康复训练,尽可能降低活动风险。

我做医疗救助的第四年,在教育局的协调下,小姑娘成功走进校园。

在那儿,她将看见不一样的世界,我很确定。

在罕见病训练营里,我还见到了除成骨不全症外,更多的罕见骨病患者。

罕见骨病不只会影响骨骼,牙齿、耳朵,甚至心肺在内的器官都会受到损伤。

有个成骨不全症病友因为无法吸收钙,牙齿慢慢变得透明,薄得像刀片,最后全部碎掉;有的上脊柱侧弯得厉害,压迫到心肺,呼吸受限;

还有病友因为骨密度过高,连医疗电钻都钻不动他的骨头,根本没法做手术。

国内目前存在几百种罕见骨病,病友们的情况也各异,于是我和两位病友自掏腰包,创立了国内第一家服务于罕见骨病的公益机构。

我也通过病友介绍和之前积攒的人脉,认识了一群专门研究罕见骨病的医生。

他们告诉了我一个残酷的事实:

和患者缺乏医疗资源一样,医生也很缺少研究资料。

几乎所有提及罕见骨病的医学书籍都只有一两句概括性描述,这使得他们在遇到一些疑似患者时,很难根据所学知识给出明确判断。

这也许可以解答,为什么当年老教授会判定我活不过13岁。

利用这个契机,我们向所有医生和病友发起了一场义诊,由我作为代表,收集、整理病友们的病历资料,讲给医生听,方便他们讨论治疗方案。

义诊活动结束后,我给参加活动的医生颁发志愿者证书

讨论会当天,我坐着轮椅,推开会议室大门,正前方坐了二十多位来自全国各地不同学科的顶尖专家。而我身后,是一群想要摆脱罕见骨病束缚,对生活有追求的人。

我不知道我们做的这些事可以改变多少人,但这个群体有在慢慢“被看到”。

我认识的另一个病友,他从初中开始画画,作品上过漫展,是真喜欢。我留给我的印象就是一个固定的动作:身体前倾,手臂靠在画板上,一笔一笔地涂色。

我分不清楚他身上那些弯折,哪一处是因为骨折过,哪一处是为了画画摆出的姿势,他早已与常人无异。所有颜料背后,都是一个热爱生活的人,在向世界展现他的能量。

有一次和几个病友见面,大家约在餐厅吃饭,我最后一个到。一眼扫过去,他们的轮椅立马吸引了我——

有人的轮椅把手上套着哆啦A梦玩偶,有的钢架上贴满亮晶晶的“钻石”,一些掉漆的地方还拿彩色油漆笔补过了。

而它们的主人,穿着漂亮的连衣裙或者好看的棒球帽,正笑着跟我打招呼。

好像每个人都在闪闪发亮。

借着这些救助活动,我和病友得到了一些关注,人生第一次有了上台演出的机会。直到很久以后我仍会想起那当中一个发着光的画面——

舞台上,轮椅、拐杖、甚至这副身体,都是我们的乐器。我们用力拍打、敲击着一切能代替我们发声的东西。

台下,向我们聚拢的人越来越多。

最后一首歌,我们要邀请陌生人一起跳一段舞。这个环节我排练过很多次,但还是很紧张,不知道陌生人会不会接受我的邀请。

我缓缓滑动轮椅,停在一个女孩的面前。伸出手,向她露出掌心。

女孩很腼腆,笑着摆了摆手,“我不会跳舞。”

“没事。”我也笑了。

“可以跟着音乐节奏来。”

女孩想了想,把手交给我,我们一起登上舞台。

我在香格里拉和小伙伴来的另一场即兴舞蹈,图片来源:SEED社会创新种子社区(已获得授权)

我记得一次和志军聊天,有个很打动我的细节:

当时他在一家咖啡馆里,人来人往,他是里面唯一一个坐着轮椅的人。我有些担心,让他在众目睽睽之下讲述病痛和苦难,会不会伤害到他?

于是我试探着问他:“你会不会觉得吵?”

但我很快发现自己多虑了,他讲起那些被疾病折磨、被困在小板凳上求助无门的日子,很流畅,很坦率,也不担心被人听到,甚至带着几分轻松。

他打心底把自己当做普通人。那我也该如此。

那些痛苦他都经历过了,并且活下来了,现在才能笑着讲出来。

所以当一个拥有这样力量的人对我说,“没事,你可以跟着节奏来”的时候,我也会选择相信。

就像他曾经对自己的命运那样。

![[集市好物]全新-各品牌香水](https://storage.51yun.ca/market-product-photos/dd8e3191-d3fc-451e-be73-04f0f7734fea.1080x791.jpg)

网友评论