强调惩戒与道德污名 媒体如何报道疫情

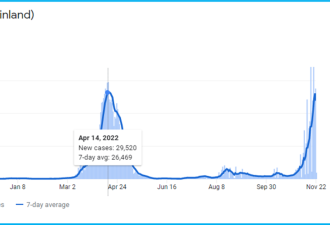

中国大陆疫情防控已经三年,在严酷的“动态清零”政策下,绝大多数普通人并未真正接触过病毒,也无从了解从感染到痊愈的病程进展和医治过程。宣传系统在三年间,成功地在公众心里根种下对感染者的“歧视”与对病毒和感染的“恐惧”。

从党媒到市场化媒体,短信、宣传片和随处可见的标语,宣传机器无孔不入地渗透人们的生活,反复强调病毒的危险、防疫的重要和一切为了人民的初衷,坚称“我们有信心打赢这场抗疫战争”。

为还原三年间媒体报道疫情发生了哪些变化,我们使用Python爬虫工具抓取了《人民日报》《南方都市报》《上海发布》《搜狐新闻》和《三联生活周刊》五家媒体的公众号,自2019年12月到2022年6月间发布的近五万篇文章,并搜集、整理不同渠道的典型宣传案例,试图厘清三年间,恐惧和歧视通过什么路径、以怎样的方式根植于人们心中。

疫情三年科普淡出

五家媒体中,《人民日报》《南方都市报》分别代表传统党媒和市场化机构媒体,《上海发布》属于地方政府政务媒体,《搜狐新闻》代表无采编权、转载机构媒体和官方通稿的网络媒体,《三联生活周刊》代表经营主导的媒体期刊。其中,《人民日报》作为中共中央委员会机关报,其疫情报道最能体现党的喉舌特点。

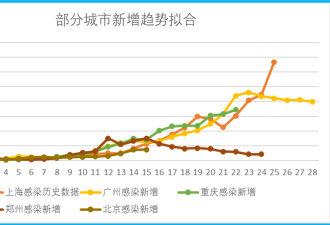

我们以“感染”为关键字搜索《人民日报》公众号发现,随着疫情延宕,相关文章数量呈下降趋势。我们将这些文章以“科普类”“国内信息类”“警告类”(某人因不遵守防疫规则被惩罚)、“病毒来源类”“表扬某种行为类”(讲述“暖心故事”和“给XX点赞”)和“国外信息类”分类,得出一个明显趋势是:三年中科普类文章数量逐步减少,警告和表扬某种行为的文章在2022年3月后有了明显增加。

2020年,《人民日报》科普类文章仍关注于老年人如何避免感染、宠物是否会传染病毒、治愈者是否会二次感染等有科普价值的文章。到了2022年,仅有寥寥三篇文章提及如何避免家人被传染、为何出现大量无症状感染者和无症状感染者在方舱的经历。对于过度防疫下家中宠物被打死、硬隔离下延误医治的基础疾病患者,这些文章相当虚弱无力。

值得注意的是,今年8月继“大象公会”“回形针”等账号被封禁之后,丁香园集团旗下微博账号“丁香园”“丁香医生”“丁香妈妈”“丁香生活研究所”被限制发言。“丁香园”“丁香医生”“丁香妈妈”“丁香生活研究所”四个微信公众号也随即沉默。“丁香医生”系列账号曾公开质疑连花清瘟胶囊、对比中外疫苗效力,有人猜测这是其遭封禁的原因之一。

多家科普类自媒体被接连封停背后的原因仍不明,但正如中国数字时代CDT周报《科学与否并不重要,但权力必须要指导科学》一文指出:这表明了一种态度,即权力以捉摸不透的形象存在——这种模糊也是一种特权——且必须指导科学。

当我们再以“口罩”“疫苗”两词进行搜索,看到了同样的趋势。2020年,疫情刚刚爆发,《人民日报》和《南方都市报》都聚焦于口罩佩戴方法的普及、医疗驰援和不论何种性质的机构媒体都不可回避的宣传感人事迹的正能量报道。进入2021年和2022年,相关稿件在防疫进入常态化和Omicron阶段后减少,转而增加的是《1人未戴口罩,30多人被感染》《+30!一病例多次不戴口罩坐电梯,深圳刚刚通报》这类惩罚性文章。

今年4月,北京一名编号为“218”的感染者被包括《人民日报》在内的多家媒体大力点赞:在发现自己成为密接之后,他立即向当地社区和防疫团队报备,在等待后两者通知的十一个小时内,他“在车内进行自我隔离,并未进入居住小区”“中间订过一次外卖,让外卖员送到路边,外卖员走了他才去拿”。

这样配合防疫的行为被《人民日报》赞为“教科书般的防疫行为”。该名感染者5月10日康复出院后,本可居家隔离观察的他主动提出去酒店隔离,又引来国家级电视媒体中央电视台《央视新闻》等媒体点赞,“他的冷静果断帮助防疫部门第一时间精准锁定疫情,防疫人员连夜进行核酸检测确保阴性后,他所租住的小区仅用14小时就解封。”

“中国好邻居”“人民的觉悟”“人人都这样,疫情早就赶出去了”……一时间,对“感染者218”的称赞刷屏网络。事件前后,《人民日报》共为“218号”发布三篇推文。而面临巨大防疫压力、时常因过度防疫冲上微博热搜的云南省边境小城瑞丽,三年来也不过获得《人民日报》三篇推文。

然而,这一感染者并无义务、也无责任以自我牺牲为代价“配合防疫”。彼时,“感染者218”所在的北京市昌平区并未面临多大的防疫压力。根据中国政府网,4月22日22时至23日16时,北京市新增本土新冠肺炎感染者15例,其中朝阳区12例、顺义区2例、房山区1例,昌平区无确诊者,24日同样如此。

以此可见,更受宣传机构欢迎的并非有助于防疫的行为,而是顺从的态度。在宣传叙事中,不给防疫添麻烦的行为是值得赞赏的,相反行为对应的便是谴责,或至少是不值得赞赏的。2022年后,报道不遵守防疫规则遭受惩罚的稿件明显增加。“明知感染新冠,还要经营超市?立案侦查!”这类带有强烈情绪和价值导向标题的报道频繁出现,但此类稿件并不会说明违反规则者不服从的具体原因。

法律滥用,人人自危

与宣传相配合的,还有日渐加强的防疫执法。

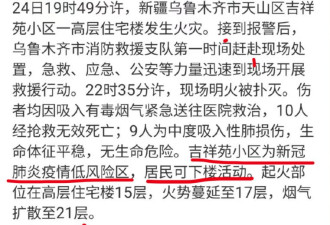

2021年7月,扬州爆出一名病例毛某从外地返回未按规定报备、进行核酸检测,并多次出入棋牌室。在确诊感染后,该病例在第4次接受警方讯问时才全部告知活动轨迹和接触史。今年2月27日,检察机关以涉嫌妨害传染病防治罪对毛某批准逮捕。

根据刑法第三百三十条,妨害传染病防治罪是指违反《传染病防治法》规定引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的行为。这一罪名是行为犯,不要求达到疫情传播的后果才构成犯罪,只要有违反规定造成传播严重危险的行为,就可以追究刑事责任。

据最高检察院发文,毛某确诊感染导致扬州友好医院被封闭,大量医护人员被隔离。毛某密切接触者169人、次密接570人被采取隔离措施,其中70人确诊。以扬州病例行为来看,彼时的执法仍存在一定正当性。

根据2020年2月起实行的《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(以下简称《意见》),能够依照刑法114条、115条,以危险方法危害公共安全罪定罪处罚的,需要是“故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体”,且行为人为疑似病例或确诊病例,造成新冠病毒传播或巨大传播隐患。

以此来看,被惩处的毛某勉强符合法律的惩罚标准——出现发热症状、且有流行病学史、并造成了病毒传播。但梳理此后媒体报道和官方通告能够看到,法律对于违反防疫措施的惩罚力度与日俱增,惩罚的缘由也越发“轻佻”。

今年2月14日,《南方都市报》发布《天津王某某,被立案侦查!》,通报称“王某某于2月6日由辽宁省葫芦岛市绥中县返津,未向社区及工作单位进行报备。2月9日出现头晕、乏力等症状。2月10日、11日,王某某仍外出到饭店、超市、药店等公共场合……2月12日7时,王某某核酸结果为阳性,被转运至定点医院诊治……”通报据此认为,王某某的行为造成疫情传播的重大隐患,导致全市进行大规模人员隔离及核酸筛查,后果严重。依据《刑法》第三百三十条第一款规定,王某某涉嫌妨害传染病防治罪。

王某某的行为符合该款第四项,即第四种情形“拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施”和《意见》中“其他拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施,引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的”。

然而,无论刑法或《意见》中的该条规定更像是一条“口袋条款”,即对于违法或犯罪行为词义模糊,概括性极强,没有明确限定。这为下层执法提供了更大的裁量空间,也为法律升级处理防疫案例提供了合法性基础。

我们梳理发现,《南方都市报》公众号2021年6到2022年1月共发布18条“涉嫌妨害传染病防治罪”相关通报,包括“未如实向所在社区申报曾去过中高风险地区、未如实填写《新冠肺炎流行病学调查问卷》”“提供虚假住址,瞒报行程”“未向社区及工作单位进行报备”“违规存放进口冷冻海鲜”等情形。

被坚持至今的“乙病甲防”是这场违反防疫措施被“升级对待”的肇始。2020年1月20日,中国国家卫健委发布公告,将Covid-19纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病,但采取甲类传染病的预防、控制措施。

一名法律从业者对端传媒表示,目前中国和世界卫生组织承认的甲类传染病只有鼠疫和霍乱两种。2020年在尚不了解病毒传染性、致死率的情况下,“乙病甲防”给当时的防疫措施带来了法律上的合法性,是能够被理解的。

随着疫情进入第三年,诸多科学研究都显示变种病毒不再具有甲类传染病的危害,但在中国仍被当作甲类防控。该名法律从业者表示,这很大程度上源于政治考量,“从中国应急防控的策略来说,一直以来都是趋向于通过一种政治方式,比如政治动员或者宣布我们要打一场疫情防控指挥保卫战等方式进行危机应对。所以三年下来,它在这个阶段要算政治总账。”

有律师对端传媒表示,《传染病防治法》本身是一部立法质量优良的法律,其规定的法律手段也是足够的,“但我们现在早已突破了传染病防治法(规定的情形)。”

2021年7月15日起修订后的《行政处罚法》实施,第四十九条规定:发生重大传染病疫情等突发事件,为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害,行政机关对违反突发事件应对措施的行为,依法快速、从重处罚。

这一修订下,最广为人知的案例便是被严惩的北京天堂酒吧。2022年6月,北京天堂酒吧因发生聚集性疫情,被立案调查,最终其经营主体被吊销执照(登记证)、被列入严重违法失信企业名单;经营者被以涉嫌妨害传染病防治罪批捕。

这一处罚同样缺乏根据。根据2016年4月1日施行的《严重违法失信企业名单管理暂行办法》,企业须违反工商行政管理法律、行政法规,或被列入经营异常名录届满 3 年仍未履行相关义务,或有组织策划传销等行为才足以被县级以上工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单管理。

吊销营业执照的法律依据为《公司法》第二百一十三条,即:利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照。而根据广东省东莞市中级人民法院2019年一则行政判决书,该条“主要是针对不法分子成立公司进行非正常的市场经济活动,利用公司的掩护作用从事危害国家安全、社会公共利益的非法活动,企图逃避有关部门的监管和法律的制裁所作出的规定”。而天堂酒吧造成疫情传播的结果并无蓄意性——和其他大部分被惩罚的个体一样——这一事实被“从快从严从重查处”忽视。

前述律师表示,彼时很多学界老师反对修订后的49条,“这条规定相当于刑法中的严打。但因为政治原因它后来通过了,就强化了从快从重处罚的趋势,这种趋势一旦开始就不可遏制了。”学界一直反对“严打”趋势,这名律师表示,“严打很容易导致当事人的权利被牺牲。正常情况下,人们有表达自己意见的权利,但现在强调事态的严重性紧急性,把所有权利都牺牲掉,还是采用非常重的处罚方式,这是不合适的。”

“从快从严从重”不仅是滥用惩戒,更是一种杀鸡儆猴式的恐吓。

这一倾向从疫情初期就已出现。中国政法大学法治政府研究院赵鹏2020年发表的论文《疫情防控中的权力与法律 ——<�传染病防治法>适用与检讨的角度》指出,相比《传染病防治法》,不少地方政府倾向于优先适用《突发事件应对法》,通过指挥部名义发出大量超出《传染病防治法》紧急措施的管制规范。

文章称,《传染病防治法》对政府可采取的紧急措施有明确列举,不过未对这些措施的适用条件做出明确限定,以确保政府有灵活回应的空间。《突发事件应对法》授予政府应急处置措施,不仅对适用条件未做明确规定,在行政机关可以采取何种措施方面亦高度开放,大量使用“其他控制措施”“其他保护措施”“必要措施”等概括条款。

因授予政府更高灵活性,《突发事件应对法》更受欢迎,也造成了法律对应急处置权力几无约束的局面。

媒体报道中大量富争议的管制措施,都可归结为这种法律适用方式。疫情发生以来,中国人大常委会和国务院并没有决定并宣布任何一个地方进入紧急状态,因此,公安机关并无执行“紧急状态情况下依法发布的决定、命令”的场景。根据我们整理的数据,2021年6月至2022年5月,仅《南方都市报》就发布了8条涉紧急状态的公告,有时为“拒不执行紧急状态下命令”,有时为“拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令”,有时为“拒不执行紧急状态下依法发布的决定、命令”。

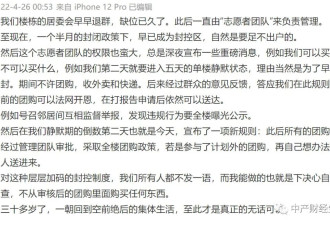

正因如此,处于弱势的普通人因无从辩护、亦无力抵抗强制的、不知来自何处的罔顾法治的执法,对疫情的恐惧更多来自于被惩罚、连坐的风险。

在防疫压力和随时可能降临的惩罚面前,企业和个人处于相似的境况。梳理《上海发布》2020年2月至2022年7月包含“责任”二字的稿件,高频出现的词语是口号式的、主体不明的:“目标再明确、任务再细化、责任再落实” “以‘时时放心不下’的责任感抓好常态化防控,以只争朝夕的紧迫感推动复工达产!”既要常态化防控,又要复工复产,企业在执行时便必须尽最大可能排除风险。

今年8月31日,巴黎贝甜因临时生产场所无证被罚。上海封城期间,巴黎贝甜为了供给员工在培训中心开工制造面包,此后应周边居民需求,制作面包平价出售。但上海疫情平复后,巴黎贝甜却被上海市场监管总局以“未经许可从事食品生产经营或食品添加剂生产活动”为由罚款58.5万元。

对巴黎贝甜的处罚通告一出,引起广泛舆情。人们认为这样的处罚过于严厉、不近人情。有律师认为这是非常典型的处罚形式合法、但实际违法的案例。“处罚企业需要做一个全面的综合考虑,”该律师补充,“在当时的情况下,企业会有一些免责事由,它承担了社会救助的义务,也没有主观上的违法故意,销售的商品也没人投诉。”

但上海市场监管总局在处罚时并未参考这些因素,只是僵化地执行食品安全法。巴黎贝甜也并非唯一被僵化处罚的受害者,若以“团长”“骑手”在《上海发布》中搜索,上海疫情期间其关注的亦是这两个群体被处罚的信息,以及教导其如何“不违法”的提示。但正是这两个群体在上海封城期间为居民的日常需求做出了巨大贡献。

网友评论