王安忆:谁的批评都比不上我自己的严格

王安忆绝对称得上著作等身

赞誉她当然听过很多,对她的批评她也知道

她说,不过,“说句大话

谁的批评都比不上我自己的严格

因为只有我知道自己的标准。”

——题记

2014年11月11日,湖北武汉市,王安忆在华中科技大学讲学。图/视觉中国

往年9月开学,王安忆总得忙活一阵,新生入学,她得带硕士生,还要备课。从1994年开始,她就不仅仅是一个作家了,那年她第一次走入复旦的课堂开设小说课,2007年开始在复旦“文学写作”专业招收硕士研究生,2020年秋天,又设一门新课——“非虚构写作实践”。

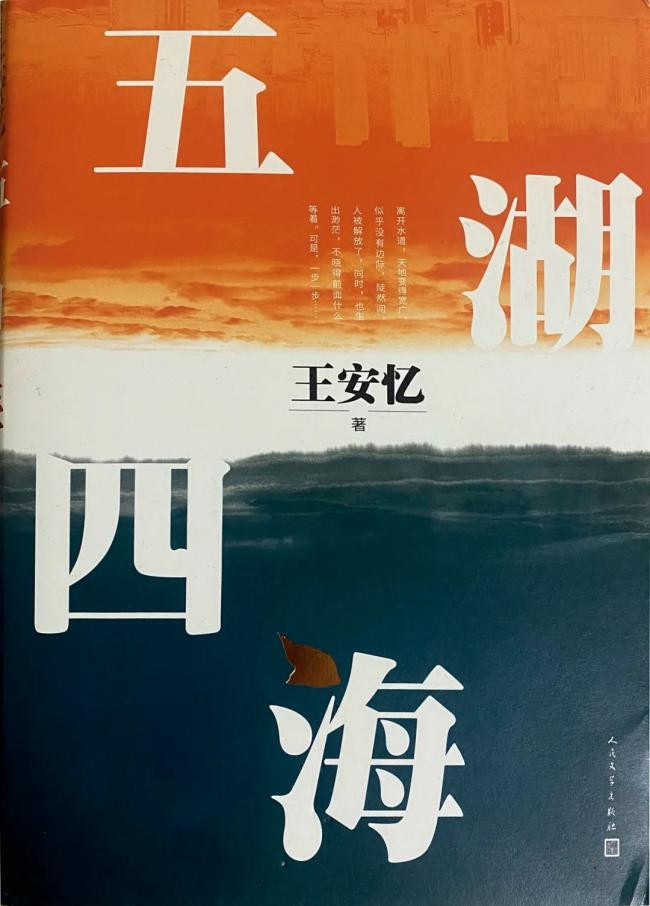

这两年,她让自己的节奏稍微慢了下来,去年“非虚构写作实践”没开,只作了两堂讲座,也不再担任学生的毕业导师,慢下来之后让她有更多的时间回到作家的角色,并在今年的开学季,拿出了成果——2022年8月末,王安忆的新书《五湖四海》出版。

王安忆一直在写作,当很多同时代的作家已放慢了出版的频率,她还罕见地保持着旺盛的创作力。从上世纪80年代初涉文坛,如果把已经出版的小说、随笔文集、编剧作品都放在一起,她的作品出版数量已过百部,这是个斐然的成绩。何况,她的小说题材纷繁,每次当人们刚刚根据她的一部新作,用一个理论术语去概括,下一部作品又打破了这种概括。“知青文学”“寻根文学”“海派文学”“女性文学”很多定语曾放在她作品的前面,但似乎又都不是她。这些年,王安忆笔下的题材更是广泛,新书《五湖四海》是水上人家改革开放40年中的故事,两年前的长篇《一把刀,千个字》讲述海外华人,再之前写老建筑、刺绣工艺、上海的女性、现代工业文明下的乡土……去年,因为备受争议的电影《第一炉香》由她编剧,自然又被拿来和张爱玲比较一番。

很多人都在研究王安忆的作品,自然也有批评,例如有关创作的局限,例如有关生活的单薄。她告诉《中国新闻周刊》,“朋友的批评会看”,不过,“说句大话,谁的批评都比不上我自己的严格,因为只有我知道自己的标准。”

“五湖四海”

近些年的王安忆有点像一个纪录片导演,在时代中寻找一些可以让她有兴趣描绘的人与事。于是,每个作品都有一些新场景,把镜头对准一批新的人,例如8月末出版的新书。小说最初的契机,还是2014年王安忆参加余光中主持的“大师班计划”,去到高雄的台湾中山大学。那里依山临海,校门外就是渡口,居民以海鲜为食,生计也总是和水有关,轮渡、天后庙、鱼市、渔具、食档……。据说,“二战”结束后,驻军撤离,将舰艇船只炸沉,于是,遍地开出大小拆船厂,随时间推移,水底渐渐被清理干净,产业便也转换。但“拆船”这一行业,就进入王安忆的视野,并且吸引了她。

到底为何被“拆船”打动?“究其原因实是模糊的。”王安忆回想,“大约要关联到渡口的气象,有一种古意。”当然,对于小说,单凭情绪是远不够的,它需要更多的具象的事物支持,她和水上生活并没有什么交集。王安忆早期的作品写过她亲历的知青生活,之后获得茅盾文学奖的《长恨歌》写她熟悉的上海,再后来,她的小说却时常与本人经历有颇多距离,无论厨师、绣工还是海外华人的世界,她都没有“生活”。

拿这次写的水上人家说吧,她在记忆中搜罗起来只是零星几回邂逅——上世纪九十年代,曾经随制作电视片的朋友,采访垃圾处理,跟船走苏州河,见识了船户的劳动;在香港,向晚的时分,看海面上一点一点亮起渔火;在她插队的村庄,听老乡带着怜悯的鄙夷,说到“猫子”这个词。王安忆说过,她并不特别热衷于“下生活”,而是更多地待在书斋中。于是,她的弥补方式是“多看,多想,搜索资料”。

为《五湖四海》做准备,最大的困难就是对拆船业的隔膜,王安忆去过造船厂,参观过远洋航运的系统运作,以人大代表的身份视察海事法院,了解个案,但远水解不了近渴,这些场域太宏大了,她书里一个草根出身的创业者无论发展到什么地步,都不可望其项背。而她偏铁定了心要写拆船,理由几乎是“幼稚”的——码头、渡口、船、船上的人,甚至临水的地名——沫河口、晓溪、响水、瓜洲、临淮关……这些和水有关的事物奇怪地吸引着她。于是她四处去搜资料,而拆船在水上生计中其实是不入流的,这也体现在材料的稀缺上——遍搜中得到一份只有八页的油印册子,题目是“拆船安全生产事故案例”,记录1988到1989年间的几宗事故,显然是行业内部自编和派发的宣传资料,但已经是购书网站唯有和拆船有关的书面记录,定价12元,仅剩一本——这就是王安忆所有关于拆船作业的细节来源。

纵观整本《五湖四海》,绝不能说细节不可信,但确略有仓促之感,一些情节来不及展开便匆匆掠过,以致于人物的生活似乎总没有真的落地。当把这个问题抛给王安忆,她回答说“主要在我没有做得更好”。

曾有评论者遗憾于她与真正粗粝的生活缺乏接触,例如在2021年的文集《戏说——王安忆谈艺术》一书中,她曾写道:“舞女妓女的流行是女学生的装束”,“车间里的老师傅,可以穿着雪白的衬衫、笔直的西装裤上车床。农田里的把式也是,一天的活干下来,身上没有一星土,锄板上也没有土”。

王安忆承认,她很羡慕莫言、阎连科,他们有很丰富的生活,写作时只要挖掘生活中的一角就可以,和他们相比,自己“生活的来源比较单一,所以,材料紧缺就是个阻碍”。作为职业作家,她确实要面临材料的困难,因为“个人切身的经验使用得差不多了”。

探索与突破

王安忆大约能算上名士之家。母亲茹志鹃是知名作家,父亲王啸平出生在新加坡,后来是知名剧作家和导演。大约继承自父母的文学基因,王安忆在上海读小学的时候,就经常参加区、市儿歌写作赛诗会。茹志鹃在《从王安忆说起》一文曾回忆:“在孩子小的时候,我除了给他们吃饱、穿暖之外,还给了他们一些看不见、摸不着的东西……给孩子一些感情上的、文学上的熏陶。孩子们还小的时候,背过一些唐诗宋词,先是背,然后让他们懂一些诗里的意境……”

电影《长恨歌》中的王琦瑶(右)形象

十六岁那年,王安忆离开上海,去往安徽淮北农村插队落户。在那个物质条件与精神生活都相对贫乏的时期,农村生活并非人们心目中的那个乡土中国。王安忆后来曾经回忆,“农村的生活真是很黯淡”,长时间的繁重体力劳动也让她身体感到吃不消,“我始终不能适应农村,不能和农村水乳交融,心境总是很抑郁”。

茹志鹃想不出更好的办法安慰女儿,她给王安忆提了一个建议:你觉得孤独寂寞了,就将看到的事记下来,写信告诉我。于是,干完一天活趴在煤油灯下给妈妈写信,成为王安忆最享受的时光。她在信里写:村里一对夫妻出工时不吵架,一回家就吵得不可开交。有的社员在井边提水,听到后赶快放下扁担去看热闹;有的在切菜,连忙丢下菜刀赶过去。一看有人来了,那对夫妻立马不吵了。看热闹的人失望了,叹口气,遗憾地各回各家。过不了一两天,这样的一幕再次上演。

茹志鹃晚年时回忆:“她写的这些平常的生活情景,生动亲切,如见其人,如闻其声,使人看了就难忘。她写的有些事,我直到现在也还记得。”王安忆后来最重要的写作特点——对生活细节的写实,稠密细腻如工笔一般的漂亮手法,在给妈妈写信时就已初现雏形。

插队的生活只有两年,当王安忆在与妈妈的书信往来中锤炼了文笔之际,却并没能深入那段最下沉的生活,而是“只顾沉浸在自己的情绪里,都没有心思去理会其他”。多年后,当她已经在文坛有一番成就,曾经反思:“这是一个大损失,我忽略了生活,仅只这一点可怜的社会经验,也被屏蔽了,这时候,便发现写作材料严重匮乏。”“当自己的小情小绪都掏尽了,就面临着不知道写什么好的感觉”。

1972年王安忆考入江苏省徐州地区文工团,几年后回到上海,在《儿童时代》杂志担任编辑,正式开启写作生涯。很多人把1983年作为王安忆创作的一个重要节点——那一年王安忆与母亲茹志鹃一起远渡重洋,参加美国爱荷华大学“国际写作计划”。这段爱荷华经历,对王安忆的写作产生重要影响。在此之前,王安忆的创作大都是她做知青以及回城后的体验和感受,是她从自己的生活经验中提取出来的艺术化反映。例如让她成名的《雨,沙沙沙》、获全国优秀短篇小说奖的《本次列车终点》,以及她的第一部长篇小说《69届初中生》等等。

几个月的美国之旅和写作技巧训练,使她的小说格局发生转变。其中,还必须要提到一个人——中国台湾作家陈映真,这位被称为“台湾的鲁迅”的作家也参加了这次写作计划,他与王安忆的一些谈话,为她的心灵成长和文学发展都带来了难以想象的强烈撞击。

回国后不久,王安忆发表了小说创作中第一个里程碑式的作品《小鲍庄》。在这个80年代的现实主义题材小说里,鲍山底的小鲍庄上演了一个从传统而古老的文明即将步入现代文明的故事。代表着小鲍庄人本性的“仁义”非常复杂,其中包含着善良忠厚,也掺杂虚伪和保守落后。这是一部给王安忆带来无数声誉的作品,其中对民族文化沉积与其中正负面因素的挖掘和反思,使《小鲍庄》被归入80年代中期涌现出的“寻根文学”的代表。

王安忆也并未在这条路上走太远。她又接连发表了《荒山之恋》《小城之恋》《锦绣谷之恋》三篇中篇小说,这“三恋”以大胆而突破性的情爱描写和对女性在两性关系中的处境和心态书写,被归类为“女性写作”。

此时的王安忆似乎并没有仅满足于书写人类关系和生活表象,她曾试图在精神内核和艺术形式上不断变化和探索,寻求突破。例如在《纪实与虚构》里,她用单数章节叙写“我”的人生经历,家长里短,意象凡庸,双数章节以瑰丽空灵的想象探寻家族史,以此抗拒都市的贫瘠与狭隘,构建自己的乌托邦,稍晚的《伤心太平洋》也同样在追寻作家的精神归宿。这样的探索直到她最著名的那部小说出版。

“有多大力气干多大的活吧”

王琦瑶大约是文学史上最动人的女性形象之一了,她经历人生40年波澜起伏,摇曳着从旧上海的里弄里走出来,一路走过电影、话剧以及不止一个版本的电视剧,成为王安忆创造的最广为人知的人物。2000年秋天,第五届茅盾文学奖揭晓,1996年出版的《长恨歌》获奖,王安忆有了更广为人知的代表作。

王安忆新作《五湖四海》

由于《长恨歌》对旧上海的细密描绘,使王安忆一度被称为张爱玲之后的海派文学传人,王安忆能理解这种比较必然有它的道理,但她更希望人们了解她和张爱玲的不同,这种不同是本质的不同、世界观的不同。在王安忆眼中,张爱玲生活在一个末世,无论生活还是人生总是在走下坡路,所以很灰暗,但自己“生活在一个朗朗乾坤”。也许正是这个原因,虽然和张爱玲一样,王安忆也对日常生活的细节,怀着一股热切的喜好,但她在市井百态、柴米油盐的烟火气息中,为笔下的人物,赋予了一种更昂扬的态度。在某种程度,这些人物也被作者保护,并未与生活中的至暗短兵相接。这大概并非作者自觉的选择,而是又需要回到作者本人的生活。

“我的生活经验在我们那一代人之中是最浅最平凡的。”“没有完整的校园生活;有短暂的农村插队落户经历,作为知青,又难以真正认识农村;在一个地区级歌舞团,总共六年,未及积累起人生经验又回到上海城市;再到《儿童时代》做编辑,编辑的工作多少有些悬浮于实体性的生活;再接着写作,就只能够消费经验,而不能收获。”王安忆在2021年出版的《小说六讲》中,提到过自己写作的困境。

但这并非没有办法解决,王安忆提出过一个有趣的观点,即希望“能用上海的材料来制造一个不是上海的地方”。因此,她一直强调自己是严格的写实主义者,那么也许,不该用现实主义来要求她。王安忆认为,写作其实是个向内索取的劳动,“主观世界也许更大程度决定了你对客观世界的拥有,否则怎么解释有生活资源的人不一定都是小说家。”

从另一个角度看,相对平凡的生活经验可能也使王安忆对更广泛的题材产生兴趣。在《长恨歌》之后,《妹头》《富萍》《桃之夭夭》都继续对上海女性的故事进行展开,《上种红菱下种藕》把目光移向江浙乡镇,《遍地枭雄》以男性为叙事突破口,《天香》去展现绣女……尽管题材多样,但这些小说无论长、中、短篇,在精神内涵、写作手法、结构方式、语言形式等方面都已形成鲜明的王安忆风格,那是她主观中的客观世界,被评论者称为一套关于“东方平民生存方式与价值观”的表达语法。

曾有人批评她的表达语法,认为她放弃了自我和探索。王安忆在一篇文章中回忆:“当时确实也很苦恼,你真的不晓得应该怎么做才好,但可以写作的欲望是这样强烈,无论多么茫然,还是要写下去。”

要“写下去”的是哪些题材,某种程度与理性相关,王安忆对《中国新闻周刊》解释:“外部生活非得与你内心生活有关,这关系很微妙,仿佛潜入一个秘密通道,不是理性可以决定,但又离不开理性,感性毕竟是有限而且肤浅的。”在王安忆看来,文学确实需要天赋,可以说是一个决定性的条件,但也有技术的部分,理性的帮助同样重要,这是从多年的写作实践中得到的体会。也正因这份体会,所以她走进大学讲堂,去教授写作。

连续写作的理由则源于感性,是乐趣所在,也因为渴望创造,创造“在现实里无法实现的一种生活”。她坦承即便是已经成为职业作家多年后的今天,技巧已经圆熟,写作的困境也仍然存在,现在的困境有时候恰恰是来自于“圆熟”,因为“‘怎么着’都能进行下去,可就是‘怎么着’(都能进行下去的状态)让人丧失兴趣”。有些写到过于顺利以致于平淡的,她就中途放弃。

王安忆是了解自己的,她为自己选择了合适于自身的创作之路——没有记录时代的野心,所以不自负时代重任,不倾向宏大壮阔,也不写重量级的巨作,是能力所限,也是观念所致。有一个绘画的朋友曾对王安忆说,他作画的尺寸,多是在手臂曲伸的范围内,王安忆觉得这经验也非常符合她本人的实际:“我觉得体量是有限度的,个人的控制能力也是有限度的,有多大力气干多大的活吧!”也因此,她不倾向“史诗”,它太宏大了,令人生惧,只可远望,不可近交,对于小说,她仍然保持世俗的美学观念。至于局限,她也早已能够接受了,何况,正是因为局限,“某种程度决定了你才是你,你就是你”。

![[二手好物]2015 Audi A5](https://storage.51yun.ca/auto-car-photos/4ba4d376-e685-4a93-beb5-e712b5d6b92f.1080x2341.jpg)

网友评论