林青霞:白先勇跟我说 麻将是我们的国宝

书房 输房

别的国家有的,中国都有,有一样东西是中国人发明,别的国家没有的——麻将!

有一次出国旅行,导游说做中国人真幸福,还以为他接着会说中国如何如何强大,他竟然说的是“中国人有武侠小说”。他肯定是金庸迷。我低头暗忖,那我也可以说“中国人真幸福,因为有麻将”。

过中国年,最大的娱乐是理所当然的赌小钱,大人也会故意输一点给小朋友。我九岁就上桌打麻将,还挺起劲的,妈妈说这样好,小孩放假不会出去乱跑。

高中毕业后进入娱乐圈,连睡觉时间都没有,别说打麻将了。嫁做商人妇,忙碌的生活突然安静下来,每天待在家里不出门,先生怕我闷,就安排我跟朋友打牌玩。打麻将真是迷人的游戏,加上我有偏财运,即使技不如人,也能常常赢。

先生送我的半山书房,头几年变成了输房,不是我输,是人家输。麻将房里挂的是施南生送给我的六十岁生日礼物,一幅融合《东方不败》和《龙门客栈》的造型画,上书“I know you will never forget me ”(我知道你永远不会忘记我)。

每当我吃出一百多番的奇牌,其他三人望着墙上的东方不败就发抖。奇牌有自摸大三元混一色的对对和,牌友即刻站起来到凉台抽烟。有起手十三幺单吊东风,四张内自摸的,一位七十多岁、打了一辈子麻将的牌友说她从来没有见到过这种牌。有海底捞月一筒自摸十三幺,我摸到那颗大圆饼,“吧嗒!”一声拍在牌桌上,吓得大家一颤,我说“这牌治病”,其他三家说“你的病好了,我们就病了”。朋友见我牌运亨通都说难怪我这么喜欢打牌,但是我不愿做个不事生产只会打麻将的人,通常打完牌我会有灵感写篇文章,或看看书,以不负这书房之名。

打麻将也可有领悟的,这就像是四个人的舞台,从这舞台可看出大家的性格脾气。有的阔太,请客万元不眨眼,买卖股票、房地产上亿的赚,可一上牌桌小小的数目可计较了,输了区区几千元脾气来得个大。我心想她输的也真太大了,不过输的不只是钱,是风度,弄得人人都不想跟她打。我常劝她,就当这是娱乐费吧,还有三个人陪你玩,但她就是想不开,搞得自己很不高兴。

有的朋友不是那么富裕,无论输多少,还是笑眯眯,非常受欢迎,牌品好的人多数性格都好。我是笑看人生,唯一不受欢迎的是,打得慢还要赢。有一副牌我独听一张卡二条,对家听八对半叫八张牌,摸到最后只剩几张牌时我自摸了,二条最容易摸,我牌都不看就敲在桌上,气得他退出我的麻将群。另一个同栋大厦的邻居,在我那书房输太多次也退了群,宁愿舍弃下电梯穿拖鞋睡衣就可到达的地方,而去坐出租车到别的地方打。因为我赢麻将名声远播,牌友都怕了我,不愿来我家。我只有远征到外跟三位真正的大高手打擂台,结果连输十几场,自信都打没了,原来一山还有一山高,明白这道理,我从此封牌,闭门看书、写字、画画、唱戏,不亦乐乎。

SWKIT 邓永杰摄影

香港疫情吃紧,所有娱乐取消,家人天天在一块儿,白天打乒乓球,晚上女儿邀我跟她们打小牌,我是陪太子读书,输当然照付,赢也得付钱,连五岁的小孙女都上了桌,她打得可认真了。现在的小孩真聪明,一学就会,还会看生张熟张,人家打张生牌,她会摇摇头说dangerous。有一次见到她公公,一个大男人站在一个小小女孩后面,吆喝着为孙女助阵,我看他做大生意时都没那么肉紧。小孙女要水喝,因为她平常不肯喝水,大人告诉她喝水就会和牌,所以她一听牌就要喝水,一口接着一口,每摸一张牌公公就“嘿!哈!”地叫,随后又“啊呀”一声,因为没摸到好牌,“啊呀”了好几次,我沉不住气地大叫:“宝贝儿!你要学姥姥用力摸牌才会自摸!用力!用力!”孙女紧张地用小小的手,抓着很大的广东牌,用尽吃奶的力,按在牌桌上慢慢地拖到自己面前,“吧嗒!”一声,学着姥姥的东方不败架势拍在桌上,大家凑前一看卡张独听二万,看牌的、打牌的全体鼓掌,翻开牌还是大牌呢,混一色,孙女得意得小脸通红。

画孙女(林青霞绘)

小孙女爱上了麻将,常常一缺三找脚,我是一定陪打的,她有一副自己的小麻将,大家坐在地上打,你有没有见过含着奶嘴打牌的?她含着奶嘴、摸着牌、抱着一樽水,偶尔还要回头看看电视,但是也不会忘了上牌,并且不会漏碰,在姥姥眼里,这五岁的小姑娘真是水晶心肝聪明人。

画孙女(林青霞绘)

曾记得有一年圣诞节,施南生请大家到当时的九龙丽晶酒店去吃法国圣诞大餐,因为客人中只有我和黄霑住香港,于是黄霑被指派做我的护花使者。圣诞夜车子过隧道会很塞车,我们两人选搭天星小轮过九龙,下了船人山人海挤得不行,黄霑拉着我的手,也几乎被人潮冲散,我当时有种感觉像逃难。之前听朋友谈起过,香港地小人多,都住在像火柴盒的高楼里,如果过年过节大家不打麻将,都跑到街上站着,那会是什么状况?

白先勇跟我说,麻将真是我们的国宝,他也爱此道,也想写一篇麻将经呢!

二○二二年四月

江 云 之 间

我这一生中演过唯一的一部舞台剧《暗恋桃花源》,让我在演艺生涯中上了很重要的一堂课,从此我的演技往前跨了好大一步。

《暗恋桃花源》一九八六年在台北演出,女主角云之凡由赖声川导演的太太丁乃竺饰演,一九九一年第二代云之凡由我饰演。这是一出长青剧,从开演至今已经有三十五个年头,这三十五年里不时推出,每次上演必定场场爆满。网络上说这出戏在学校演过一千多场,曾经有一万多人参演过。

经常有人赞美我记性好记得住电影台词,这对我来讲太容易了,电影是一个镜头一个镜头拍,拍摄时只要记住一个镜头的台词就行了,记不住可以重拍。反而舞台剧要记住整出戏的对白,咬字要清楚、响亮、标准,不能吃螺丝,没有的话得NG 重来。

赖声川导演敢把这么吃重的角色,交给一个没有上过演艺课程、没有演过舞台剧、上台又怯场的我,这对我是极大的鼓励和不可思议的挑战。虽然当时我已经演过八十三部电影,对于直接面对现场观众表演我完全没有把握,一点信心都没有,但是导演的信心就是我的信心。

赖导演是个慈悲、善良、有能量的人,他要求所有演员都把对方当作自己家人。确实,这是个团队,大家要朝夕相处一段很长的时间,台上如果有人出错,也要能够随机应变自救救人,互相给对方打气加油。

我们每天下午会到排练场排演四个小时,导演坐在一张小桌子后面,桌上一罐可口可乐、一支笔、一个笔记本、一个剧本,演员则在那个大房间里对着导演排戏,导演用启发的方式指导演员,从不示范演出。

早年拍电影多数是导演示范一次,演员就照样演一遍,白景瑞导演和李翰祥导演最喜欢这样导戏,演员在摄影机前练习几遍就上阵。

原先对饰演江滨柳的金士杰已有深刻的印象。在我演《碧血黄花》的时候他是幕后工作人员,有一个镜头是我和导演丁善玺夫人萧蓉坐在床边,演一段很长的感情戏,导演叫放音乐,乐声响起,哀怨动人,我们边演边流泪,但是NG 了很多次,因为每次戏没演完音乐就停止了,我要求音乐放久一点,只见靠墙坐在地上的金士杰苦着脸说:“导演,这不是录音机,是我吹的口哨,我只会这么多。”金士杰是个杰出的舞台剧演员,对我这个舞台新手非常有耐心,陪我重复的排练并小心翼翼地给我提意见,生怕伤害到我。

《暗恋桃花源》剧照(照片由表演工作坊提供,蔡正泰摄影)

我把自己当作新人,每天认真地排戏,只告诉自己,不能病,一病就什么都完了。连续排了四十五天,排到快要演出的日子,我突然丧失了所有信心,情绪非常低落,导演给我打气,他说所有的演员在排到最后阶段都会有同样的感觉。

舞台剧真是有一种魔幻的魅力,彩排的时候还忐忐忑忑,到了正式演出,不知道哪来的能量,角色上了身,忘了自己是谁,谢幕的时候,回复真身,听到台下的掌声,那种满足感,是无法用言语形容的。

《暗恋》叙述的是,一对战乱中的恋人,在上海黄浦滩头道别之后再没有见过面,彼此都不知道对方已身在台湾。命运的安排,男的娶了台湾老婆,女的嫁了台湾医生,他们之间的思念和爱意却从来没有因此而褪色。男主角江滨柳病危,在医院里还念念不忘云之凡,于是登了寻人启事,女主角云之凡看到启事,经过五天的内心纠结和挣扎,终于出现在医院里,两个人分离数十年,互相倾诉这些年各自的经历,感慨万千,无限唏嘘。

我在台北演出时只能想象上海黄浦江边的景色,没想到多年后居然有一天能够站在上海的舞台上,饰演江、云在台北重逢的一幕戏,这错置互换的场景,和江、云之间的悲欢离合,道尽了人生的无奈和不可预测!

江滨柳和云之凡写了许多许多信给对方,这些收不到的情书,给两个有情人留下一生的遗憾。

二○二一年赖声川导演决定排一出新的舞台剧《江云之间》,以书信的形式把这个遗憾呈现给观众,他请曾经参演过《暗恋桃花源》的演员共襄盛举,书写情书。

以下是我以云之凡的身份写给江滨柳的两封信,分别从昆明和香港寄出。

第一封信

滨柳:

多变的戊子年终于结束了,我们俩从黄浦江边的秋千下分手也已一百天了。这些年来,经过抗战到现在的国共内战,在纷纷扰扰的乱世中,能够一家齐全的吃上一顿年夜饭,真是百感交集。

昆明过年,家家户户到处都铺满了松针,那个味道真好闻……这一刻得来不易,大家不提过去的千疮百孔,不谈将来的日子怎么过,只是把握现在拥有彼此的这份喜悦。隔着热锅上的蒸汽,看不清对方脸上是忧是喜,只听到一片朗朗的笑声荡漾在暖暖的屋子里。

今晚在窗口又望见了一弯月牙,和右下方的一颗孤星,每次在夜晚想起你的时候就看到这样的景象,仿佛月亮缺失的那一大块,正是我心里的空虚,等着你来填补。滨柳,等你。

之凡

一九四九年一月二十八日除夕夜

第二封信

滨柳:

在香港这一年里只要有空我就跑到九龙尖沙咀海边,隔着维多利亚海港望向香港,想象着对岸就是上海黄浦江边的外滩,我总是痴痴地望着,仿佛望多了你就会出现在我的视线里似的。香港是个华丽的城市,这么美的景色我怎么能够一个人欣赏,应该有你在我身边才对,如果是这样,那该有多幸福,可是现在……唉,这美景,给我的感受却是极度的寂寞。滨柳,真想找个没有人的地方放声大哭一场。

日日夜夜思念你的之凡

一九五一年十月

《江云之间》里,一九九八年的云之凡鼓起了勇气,在江滨柳的墓前,读出了她写给江的最后一封信,江、云之间从此放下。

云之凡九十岁给曾孙女的那封信是赖导演写的,从中可以窥见他透过“暗恋”想要传递给观众的信息:“我们短暂停留在这个世界上一小段时间,是谁在写我们的生命?我们又有多少说话的权利?总的来说,虽然不圆满,我在人生中还是找到一点属于自己的快乐和幸福,原来命运是客观的,幸福是主观的。”云之凡要给曾孙女的是这些,赖导演要给我们的也是这些。

二○二一年三月

胆 大 包 天

“嘎嘎嘎嘎嘎!”每次对着墙上当眼处四个大大的毛笔字“胆大包天”就情不自禁地大笑。

对京戏一无所知,从来没有接触过,缘分来自一次偶遇。

前年有一晚在香港上海总会吃完晚餐,下了电梯,一眼望见一九六一年电影《星星·月亮·太阳》里象征月亮的葛兰,葛兰姊八十多了,还是有星光,我像影迷样地上前要求合照,葛兰姊一看是我,亲切大方地说:“好啊!青霞!”就微笑地站在我旁边。照片传给汪曼玲,原来阿汪跟她很熟,说下次约我们一起吃饭。第一次跟葛兰姊吃饭是她八十七岁的生日宴,阿汪请我、甄珍和姚炜一起为她祝寿。四个电影明星站在一起,还是年纪最大的葛兰姊最有魅力、最迷人。她大卷大卷的波浪过耳短发,脸上一副眼镜配着红唇,耳上的红宝石和手指的红宝戒指衬得典雅而不夸张。一件黑色柔软的短风衣,贴近时尚得来含蓄。席间听葛兰姊说她常在上海总会票戏,我顺口说我也想学,她眼睛一亮,嗓音清亮地说 :“我教你!你想学青衣、花旦、小生或老生?”倒是一时把我问住了,我胡乱答了一句:“青衣吧。”其实我也不知道唱什么好,主要是想跟葛兰凑个热闹罢了。

葛兰与我

一个星期五打电话约葛兰姊喝茶,她说在家上京剧课,我要求去参观,她欣然同意。对葛兰我是非常有好奇心的。她年轻时嫁入豪门,家住山顶。车子开进她家大门,眼前一栋几层楼高的旧式洋楼,踏上古色古香的电梯,停在她住的那层楼,地方又大又宽敞。走过长廊,长廊尽头有一客厅,京剧老师正拉着胡琴,葛兰姊站在立着的麦克风前唱戏,唱的是老生,虽然年过八十,中气十足。

我环顾四周,家里的摆设还保有五六十年代的情调,窗外骄阳透过蕾丝窗帘射进窗里的绿色盆栽,意趣盎然。工人把滚烫的茶杯放在茶垫上,我一看那些茶垫是五十年代的明星大头相,仔细看有张扬、乔宏、雷震、林翠、叶枫、葛兰、尤敏,都是我小时候看过的电影里闪亮的巨星。这么有纪念价值的东西给茶杯随意地往上一盖,我于心不忍地把杯子拿起来,那美丽的脸蛋上点点水滴,似汗又像泪的我见犹怜,赶快把它擦擦干净放在旁边。吃一口热茶,耳畔胡琴声配合着葛兰姊唱的戏,别有一番韵味。

我一边听着一边目光扫向墙壁,所有的墙前面都被木头玻璃柜遮住了,柜子里全是中国古董瓷器,这让我想起土耳其作家帕慕克小时候住的地方。也是一栋大厦,亲戚们一户人家住一层,每家客厅里的墙前一定有木制玻璃柜,里面锁着中国瓷器,永远不打开的。

葛兰姊的先生必定是非常以她为荣,有一面弧形粉红墙,挂满了葛兰姊最美丽的明星照,天花板连着墙壁的转弯处画上一盏黑色的水晶灯,画上缀着串串珠链,别有一番旖旎艳丽之感。

葛兰家的粉红墙

胡琴和歌声停止了,葛兰姊跟我介绍老师,让我试唱一段《苏三起解》说以后我可以跟他学,她说老师会到我家去教。原来不是跟葛兰姊学,得自己单独学唱。也好,我即刻拜师,每星期唱两小时。第一堂课就唱得有板有眼,老师直夸我学得快,于是兴趣大增,晚晚夜半歌声:“言说苏三把命断,来生变犬马我当报还……”朋友说,你这不是吓人吗?

熟悉京戏的朋友贾安宜提议我唱《三家店》,这首是男起解,老生,她传了冯冠博唱的视频给我,第一次听就喜欢上了,好人,立刻学起来,天天背词儿,重复看和听于魁智的《三家店》,两三堂课就朗朗上口,我和老师都很高兴。朋友听说我学戏,想听听,没等他们把话说完我已经摆好架势“将身儿,来至在大街口,尊一声过往的宾朋,听从头……”唱将起来。

有一次金圣华请金耀基校长夫妇和雷兆辉、赵夏瀛医生夫妇吃饭,席中又谈到我学京戏的事。他们还没说完请我唱一段的话,我已起身唱起《三家店》。一唱完金校长即刻声音洪亮大喊:“胆大包天!”唱者和听者都开心地鼓掌大笑。

曾经写过一篇文章《演回自己》,主要是说我演过一百部戏,最难演的角色是自己。最近突然发觉不难演了,因为接受了自己不是完美的人,不一定要做完美的事,只要能令到他人开心,自己偶尔出个小洋相也无所谓,所以见人时便勇于唱我那不完美的京戏。 这还不够,老师上课为我录的音,我发给许多亲朋好友听,朋友笑死。秦祥林初听以为是他读复兴剧校的同学唱的,后来发觉是我,笑得不行,连开车时想起来还忍不住笑。甄珍原先以为是哪个名角儿唱的,听出是我的声音,笑得差点岔了气。胡锦是科班出身,一心希望中国国粹京剧可以留传下去,给了我很多指点和宝贵的意见,仿佛是要让我扛下这重责大任似的……

学一样新事物并且知道在进步中,让人感觉兴奋和年轻,但我得先找听众练胆子,有一天我约了金圣华、董桥夫妇和金耀基夫妇吃饭。

(左起)董桥太太、我、董桥、金耀基校长夫人、金耀基校长和金圣华

打算饭后逼他们听我唱戏,心想就两出不够,再学一首《四郎探母》才够本。《四郎探母》节奏快,词儿又多,非常难唱,老师对我有信心,说我一定做得到。一个月内,在我日唱夜唱的恶补下,勉强拿得出手,请客前一晚我穿好衣服,站在客厅一直练唱到凌晨五点。二○二一年十一月二十三日饭前宾客手机上已收到我传去的歌词,饭后范文硕老师拉胡琴,太太弹月琴, 我先来一段最拿手的《三家店》,接着唱《四郎探母·坐宫》,我唱驸马杨四郎,师母周勤唱公主,最后我独唱青衣《苏三起解》,唱完大家鼓掌叫好,金校长又有金句:“零瑕疵!零瑕疵!”随后精灵地开玩笑:“虽然我们被迫做听众,但是我们很乐意。”这时我已全身瘫软在沙发上。

金校长知道我是慕他书法之名求见,要送我一幅字,我说我喜欢“胆大包天”四个字。校长几天就写好交给我,张叔平帮我裱好挂在饭厅墙上,除了“胆大包天”,左边有一些小字—

“辛丑年九月金圣华设宴于上海总会专房,主人外,女士三,男士二,不逾规则,疫情期间有今世何世之感,一举杯,已是人生。三杯之后,林青霞兴起,清唱京剧老生、花旦,难度高,如攀峰越岭。语声刚落,我不禁叫了声胆大包天而满座欢动。盖青霞艺高胆大,虽系初学,却展现了东方不败那份超级自信之气派。青霞以为我喊‘胆大包天’一刻,大家笑得不得了,那一刻是我们大家最美好的记忆,故嘱我书之,以为留念。这是我认为林青霞活得有人生境界。”

金耀基校长曾经说过一句话“当下就是永久”,我非常欣赏,称之为金句。他声如洪钟的“胆大包天”,哄堂的哈哈笑声,当下的所见、所遇、所感、所悟,经他书写下来已成永久。

二○二一年十二月二日

顽 皮 孩 子 倪 匡

我和倪匡有数面之缘,几乎每次见面都留下深刻的印象。

八十年代初我来香港拍《新蜀山剑侠》,住在九龙的万豪酒店。有一天在大厅见到一位身穿鲜黄色西装上衣的男人和一名妙龄女子,从我身边走过,非常抢眼,一眼认出是倪匡,平日里阅人无数,敢穿鲜黄西装的男人我只见过这一次,他令我大开眼界。

正式跟倪匡见面是上亚洲电视清谈节目《今夜不设防》,主持人是黄霑、倪匡和蔡澜,他们三人一边喝着白兰地一边跟我聊天,平常我接受访问都好紧张,那次不同,他们轻松我也轻松,结果出奇的好。转瞬间已是四十年前的事了,清楚记得那晚我穿的是黑色露肩露背连身上衣,下着黑长裤,外面罩着内层黑色外层墨绿的长大衣,走进摄影棚时,倪匡手握酒杯像个顽皮又好奇的小男生,一直盯着我那件大衣,自言自语:“这件大衣怎么这么漂亮?在哪里找的?真是啊……”黄霑忙着跟我说明一会儿要怎么拍摄,蔡澜对倪匡的问题不感兴趣,任得倪匡在旁边一再重复那几句话,让我感觉又好笑,又可爱。

也是八十年代,我跟汤兰花在一起,不记得我和黄霑谁约谁,黄霑说要带倪匡来,那当然不是问题,我们坐着黄霑开的车,下了车他潇洒地把车泊在大街上禁止停车的地方,就带我们到酒吧喝酒。现在想想这个组合也很奇怪,兰花跟他们两人不认识,我跟倪匡也不熟,而我们俩都没看过倪匡的书,所以没什么话题,黄霑喝了酒只是拼命地说“林青霞真是漂亮”,倪匡坚持自己的看法“我觉得汤兰花漂亮”,两人僵持不下,谁也不让谁,我跟兰花尴尬地指着对方“当然是她漂亮”,其他还说了些什么一点印象也没有。

二○○六年十月八号,马家辉和太太林美枝(张家瑜)约我去半岛喝茶,说有倪匡夫妇,我那会儿刚开始写作,一听大师在,赶忙带着我写的几篇文章去跟他讨教。距离上次酒吧见面已经相隔了二十多年,他穿着舒适低调,跟我在万豪酒店见到的他判若两人。他慈眉善目、沉着稳重,一见到他我就问,记不记得跟兰花 、黄霑喝酒的事,事隔多年他竟然记得,并且说两个都是大美女,黄霑只夸一个怎么行,我一定要这么讲。

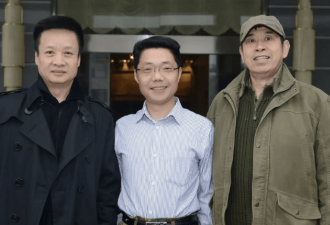

(前排左起)我、倪匡(后排左起)马家辉、张大春

半岛那天张大春夫妇也在座,马家辉、张大春话题不断,一直聊到天色暗下来,侍应将蜡烛点上。机不可失,临走前我拿出一叠手写稿件请倪匡指点,原以为他会大略翻一翻便给我些意见,没想到他和倪太太都很认真地一张张看。我见光线不够,把桌上的蜡烛拿在手上对着稿件,他们就靠着微弱的烛光,把文章从头看到尾。我真是非常感动。倪大哥抬起头来清了清喉咙说道:“文章只有两种,一种好看,一种不好看。”我紧张地望着他:“那我这是?”他说:“好看!”我顿时松了一口气笑出声来。

倪大哥从旧金山搬回香港定居,《明报月刊》老总潘耀明设宴款待,席间还有施南生、金圣华。《明报月刊》期期稿挤,那时候我的文章写得短,就把我的文字密密麻麻地挤在一页,倪匡一坐下来就帮我跟潘总争取页数,无论如何要他给我两页以上,拜倪匡之赐从此再没有一页过。

听倪匡说话真是一大乐事,他常幽自己的默,生活上一些并不好笑的琐事,经他一说就变得十分有趣,他说有次接到借贷公司的电话问他要不要借钱,他干脆跟人家聊起天来,问人家借了钱要不要还,借以后能做什么用,如此这般在电话里跟人家扯上十几二十分钟,搞得对方挺不住了,反倒匆匆挂了电话。回港后住的房子面积较小,他却打趣地说房子小才好,跌倒了很容易扶到墙,这便是他的人生观,别人觉得不堪的事,在他件件都化为生活的情趣。

潘耀明请我们吃饭的中餐厅利苑在IFC 大楼,洗手间跟隔壁的日本餐厅共享,要转几个通道才到。餐后侍应带倪匡去洗手间,我们一班人在大楼走道上等,等了很久很久才见他一脸茫然地走出来,像个迷路的孩子,说他怎么也找不到回来的路,施南生也像哄孩子一样,赶紧说:“没关系,没关系。”这两天看到报道才知道,他是极没有方向感的人,连戴的手表都需要有指南针。

后来,倪太太患上认知障碍症,倪匡疼惜地说,她变得像少女,好可爱。倪太一天会问他好多次“今天星期几”,他干脆说“星期八”,倪太终于不再问了,天真地说“那明天是星期九”,这两个人像是又回到了年少时代。

《今夜不设防》三个主持人走了两个,二○○四年黄霑的追思会在大球场,蔡澜去鞠躬,虽然黄霑生前说过,他的追思会大家不准哭,一定要开心地哈哈大笑,那天蔡澜还是一脸悲伤,情绪非常激动。倪匡走了,江青知道蔡澜一定很难过,写信安慰他,感叹人生无常,希望他保重。原来倪匡跟蔡澜早已有了协议,就是时候到了对方走的话,不准流泪。

记得《明报月刊》有篇文章,说倪匡、三毛、古龙有过生死之约,就是三人之中如有一人去世,一定要告诉其他二人,另一个世界是怎么回事。结果古龙走了,没有一点信息;三毛走了,也没消息;最后只剩倪匡,他一直没有收到他们二人传递给他的任何蛛丝马迹。现在倪匡也随他们二人而去。相信以倪匡随遇而安、乐观顽皮的性格,不管在哪个世界都是好玩的。

在我眼里倪匡是单纯的、善良的、充满好奇心的人,他脸上永远挂着笑容,像个带给人间快乐的顽皮孩子。

二○二二年七月

![[二手好物]女童连体雪衣](https://storage.51yun.ca/market-product-photos/3a469948-7851-4e82-86b2-2db0b5d7de51.1080x2516.jpg)

网友评论