《烟霞里》最难写的是1990年代的广州

魏微,小说家。代表作品有《大老郑的女人》《化妆》《一个人的微湖闸》等。曾获第三届鲁迅文学奖、第二届中国小说学会奖、第九届华语文学传媒大奖·年度小说家奖、第四届冯牧文学奖及各类文学刊物奖。部分作品被译成英、法、日、韩、意、俄、波兰、希腊、西班牙、塞尔维亚等多国文字。现居广州。

访谈 |《烟霞里》最难写的是1990年代的广州

文| 陈曦、魏微

(下文“陈”为陈曦,“魏”为魏微,原发现代快报)

陈:你是江苏人,在南京、北京都待过,后来定居广州。每一次的迁徙背后,有着怎样的动因?

魏:没什么动因,我年轻时坐不住,喜欢外出晃荡。我这一代的女青年,多数都不安分,想着法子往外跑,不会固守在一个地方。我高中一个女同学,高考志愿填的是衡阳工学院,为什么是衡阳?就因为衡阳离家远,名字好听。那时,远方、流浪对我们这代人有蛊惑力。我第一次出远门是1991年,跟一个女同学去爬长城,上了长城,我感慨万千,很激动就是了。我那位女同学倒是很淡定,说,一般般啊,也就这样。她这一说,我就有点不好意思,显得自己不诚实。真实的情况是,我也觉得长城就那样,但我激动也是真的,就是说,爬长城的象征意义远大于景观本身,我终于到了远方了。四年后的1995年,我又跑北京去了,那会儿,北师大有个短期作家班,是先锋小说家刘恪办的,他不久前去世了,同学群里都在悼念……这一晃都快三十年了。我那会儿正经是个文学青年,实在说,北师大那半年对我来说是开蒙,授课老师中颇有些名人,我印象最深的是邹敬之、叶廷芳、西川、崔道怡。邹敬之给我们讲语言,他说,什么是好的语言?他就拿西北民歌举例子,两个青年男女相爱,“面对面坐着,还想你”,他说,这就是好的语言,你们自己悟去,悟不出来就算了。我当然是悟出来了。西川讲课,有个观点我印象深刻,他说,你们不要总盯着名著读,你们要读文学杂志,这是你们的文学环境,你们要弄清楚同代人是怎么写作的、写到什么程度了、观念怎么样、用什么样的手法,你们要拿这个当参照。我那一届同学里有不少牛人,有个同学向我推荐了博尔赫斯,在此之前,现代派文学我只读过卡夫卡,还是杂志上翻到的,惊为天人。父亲审判儿子,指着儿子说,你去死!于是儿子就跳河了。这个意象一直留在我脑海里。我读博尔赫斯也是这样,五迷三道,头晕目眩,有一回我们几个女生在宿舍里聊博尔赫斯,聊到什么程度?有个女生说,给他端尿壶我都愿意!那些年《读书》杂志很流行,我也读,遇上什么读什么,简直饥渴。我在北京待了半年,听说南京大学也有作家班,于是我就去了南京,待了四年后,我又跑北京去了,这已经是2000年了。我是2005年来的广州,作为人才引进,一直待到现在。说起来,我在广州待的时候最长。

陈:你是怎样走上写作之路的?从小接受的文学启蒙来自哪里?

魏:很难讲。我是八十年代的中学生,那时人人都是文青。《烟霞里》写田庄的少女时代,有一部分是我的亲身经历。那会儿,我们家订了《青春》和《作品》,我妈读伤痕文学会读到哭。我有个女同学,从小学四年级就跟她妈一起熟读《红楼梦》,一直读到高中,时常她会跟我议论林黛玉、薛宝钗哪个好,这些都叫我写到小说里去了。《烟霞里》定稿时,是由潘凯雄老师统读的,他提出疑问,像孙月华这样的劳动妇女,也没什么文化,怎么会对红楼人物那么熟,连傻大姐都知道?真知道!我妈就知道,我妈也是劳动妇女。我妈还读过张爱玲呢,不喜欢,觉得叽叽歪歪的。她倒是喜欢《围城》,有一回跟我说,你写小说,哪天能写得像《围城》那么好看?我惊讶得不得了,怎么连《围城》她都读过?我后来跟潘凯雄老师说,你对劳动妇女不了解,哪怕没文化,她们也会读文学,因为那是1980年代。1980年代是什么样子的?就是一边改革开放,一边人人都是文学青年,两头忙。我念中学那会儿,就开读刘心武的《钟鼓楼》、柯云路的《新星》,开始留心叙事这回事,一句句揣磨。我有个女同学,家里订了《诗歌报》或者叫《文论报》,名字忘了,安徽的一份报纸,我在上面看到了关于韩东的诗评,就开始留心诗歌。有一阵,我在我爸的书橱里翻到一本辞典,好像叫《中国新诗一百年》,从胡适一直编到第三代诗人,我从头到尾全读了。我也不知道我们家哪来的这本辞典,我父母并不是文化人……只能说,那是文学时代。我的文学趣味是1980年代塑造的,追求纯正的文学,对流行文学不屑一顾。有一度汪国真很流行,中学生几乎人手一册,我就瞧不上,觉得太浅了。像三毛、席慕容之类我也读,也喜欢,但是很警惕,因为太流行了,不是文学的正统。很奇怪吧,中学生能有这样的自觉。

陈:你的写作之初就和个人生活经历有关,《烟霞里》仍然看到你个人生活印记,如何看待这两者之间的关系?应该有很多人问你,田庄是否就是魏微?

魏:是,很多人在问,我也多次回答:田庄和我的关系,就好比方鸿渐和钱钟书。我是生在乡下,九岁随父母进城。我爸是回乡知青,我小时候是跟着爷爷奶奶长大的,城乡两头跑。这是田庄的经历,也是我的经历。但需要说明的是,我和田庄的经历并不具有特殊性,我这一代人,除非是生在大都市,多多少少和县城、乡下都能搭上些关系。县城在中国的人口基数很大,乡下更大,也因此,田庄身上是有普泛性的。我写过一篇《李洱与花腔》的长文,李洱比我大4岁,算是同代人,我对他的身世不甚了了,也懒得去打听,写文章的时候我全靠猜,我总感觉他跟乡村应该有关联,我猜他爸是知识分子,他妈务农,好像是猜对了。我没猜到的是,他爷爷在延安做过教员,老来爱读《百年孤独》。几十年来,他家应该是辗转于城乡间,这也是大多数中国家庭的经历,家家背后都有大历史。70后也好,60后也好,50后更不用说了,人人都有城乡背景,家家都在迁徙,进城、下乡、回城、再下乡,城乡之间,你不知道哪个是始,哪个是终,就好比你不知道是鸡生蛋还是蛋生鸡。时代的洪流底下,家庭和人生的遭际虽各有不同,其实也大同小异。

陈:田庄九十年代的南方生活是小说的一个重要部分,七八十年代内地还是传统社会,九十年代南方是欲望释放的时代。能说说你的南方印象吗?

魏:我是2005年来到广州的,《烟霞里》我写得最怵的,就是1990年代的广州,因为我不在现场,那个氛围拿不准。九十年代我去过一次深圳,1997年,到朋友家过年,她家住在南山区的一个大房子里,吃穿用度很别致,跟内地其他地方完全不一样,屋里布置得像港剧里的人家,可能比港剧还要好,因为香港人大多住得逼仄,她家却是豪宅。公交车也清新,长得跟内地其他地方不一样,因为是过年,街上没什么人,很干净,满眼都是高楼大厦,簇簇新,给我的感觉就很新鲜,不像是在中国。回程时经过广州站,却是另一番景象,那么多的农民工,拖家带口,大包小裹,感觉一下跌回人间了。天桥上一溜儿行乞的,各式人等,缺胳膊少腿,跪着哀求。事实上,广深两地并无不同,只不过我恰好遇上了改开的阴阳两面,走马观花那一瞥,知道改开是复杂的,繁华和贫困共生,希望与挣扎并存,就好比钱币的正反两面。1990年代的广州,是我想象出来的。这想象从1984年就开始了,那年邓小平去深圳过年,引发下海潮,“时间就是金钱,效率就是生命”等标语口号也传到内地别的地域,我一个初中生听了都激动不已,因为太新鲜了,跟以前的措词完全不一样,我爸妈也激动,想大干快上。小说里,田家明一拍大腿站起来,说,我靠,时代都发展到什么程度了!这话我在《大老郑的女人》里也写过,因为这话是我爸说的。网上有人批《烟霞里》,说大唱颂歌,乏味至极。好吧。我认为他不是当事人,他不能理解70后一代对改开的感情,“解放思想”这四个字对我们来说意味着什么?那完全是颠覆性的、让人眩晕的、色彩纷呈的,“时代突然亮了”,就是那种感觉,乍从桎梏里走出来,走到一个光明的、有希望的、敞亮的地方,自由自在去呼吸。而这些,又是跟我们的青春期交织在一起,可能当时并不觉得,多年后回头观望,内中的光芒是能亮瞎人的眼睛的。我念高中那会儿,街上有人摆摊卖墨镜,一打听,原来是广东的几个法官来我们县城办案,工作之余就挣起了外快。我们就感叹,广东真是开放啊,法官都在卖墨镜。墨镜当然是一抢而空,广东货嘛。那时,“广货”在内地太紧俏了。我对广东的想像就是这样来的,港台剧、粤语歌的流行,又加剧了这种想象。“改开”的前二十年,广东可说是一枝独秀,有一回,我听一个上海人说,上海瘪了,灰头土脸。本来嘛,浦东是后发。因此《烟霞里》有一句戏言,比较八九十年代的北上广深,说上海吃深圳的醋,“这个曾经的远东第一大城市,有那么些年,却沦落到要眺望深圳那个小渔村,既仰羡又酸楚,口气还挺微妙。”

陈:田庄和广州建立关系是在1990年代,比你早了十多年。

魏:是,我一直说,我来广州太迟了,错过了它的风华绝代。一个人与城市发生关系,时间节点很重要。我来广州快二十年了,总怀念我在北京、南京的那段时光,就因为那是我的青年时代,心情开朗,乐观向上,对人对事都不设防,乐于交朋友,爱笑,整个人处于一种开放的状态。到了广州就不行了,开始自我封闭,懒待动,凡事都不热情,典型的中年人状态。在处理田庄和广州的关系时,我是有过考量的,是疏离还是亲密?不用说,肯定是亲密,因为她太年轻了,二十四岁来到这里,怎能不心驰神荡?像申霞艳,我闺蜜,十八岁考来中大,借用小说里的一句话,“跟广州一撞就是满怀”,太有认同感了。她是湖南人,北能上武大,南可上中大,她毫不犹豫地选择中大。就因为她念初中那会儿,镇上有个女孩去深圳打工,回来的时候穿了一件马海毛,雪白、毛绒绒的,领口还有两个小球球,申霞艳说,那是她这辈子见过的最漂亮的衣服,她后来再怎么穿,都不抵这件马海毛,因为它是深圳穿回来的。我身边有不少这样的朋友。田庄跟广州的关系,很大程度上是她们的写照。

陈:你是怎么还原九十年代的广东的?朋友们都给你讲了哪些故事?

魏:先是读报,我有一节常跑中图、广图,找几十年前的《人民日报》《南方日报》,后来,申霞艳叫她的学生给我发电子版,这样就方便多了。九十年代的时代书太少了,我很怀疑那些年没人写书、读书,都跑去挣钱去了,知识分子也不例外。惟有凌志军的《变化:1990—2002中国社会实录》对我帮助很大,但他并不是专门写广东。倒是有些视频我用上了,比如1995年日本富士电视台来广州采访,跟拍男仔玩摩托,小靓仔们意气奋发,声称三十年内,中国肯定会超过日本,那一种快意恩仇,挺带劲的。我看了总有上百个视频,像1990年代的白天鹅宾馆、花园酒店的自助餐,人均消费是多少,我都有了解。还有街舞,玩摇滚的、做流行音乐的,黄灯建议我听粤语歌,听多了,现场感自然会有。我当然要感谢广州的文友们:朱燕玲、申霞艳、刘炜茗、张鸿夫妇、老那,还有我的领导和同事们。他们亲历了1990年代广州城的那场盛宴,即便没吃过,看也看饱了,《红楼梦》里赵嬷嬷回忆贾家在金陵的盛景,说,哎哟喂,那可是千载难逢的,把钱花得跟个流水似的……某种程度上,我和我的朋友们以及田庄都是赵嬷嬷,没有大富大贵,也不是成功人士,可是回忆过往的胜景,口气也像赵嬷嬷,连神情都荣光焕发,因为我们是亲历者、见证者;我们身处其中,看见了,感受了;那时我们多年轻啊。几个朋友一旦开聊,就笑声大作,嚷嚷个不停,太激动了。那确实是广州最好的时代,街市不比现在繁华,但活力四射,自由、开放、包容,跟内地不在一个向度上,“是中国的一个例外”。那也是“法无禁止皆可为”的时代,“改开”正在青春期,毛里毛躁的,可是新鲜、野蛮、横冲竖撞,广深更是打头炮。我听朱燕玲讲,有一年《花城》杂志开笔会,来了不少外省作家,见到服务员穿旗袍,都看傻了。饭前上热毛巾,叠得方方正正,搁在碟子里,客人不知道是干吗用的,误以为是馒头,伸手就往嘴里送。还有一种叫“粒粒橙”的饮料,里头有果肉,也是内地没有的,喝得兴起,那饮料就一箱箱地上,客人是素俭惯了的,吃不了就兜着,偷偷带回宾馆去。主办方请客人坐游轮,海上眺望澳门,梦幻一般的神情,朱燕玲说,“我看他们痴了,我都有点痴”,朱燕玲一痴,我听来就更痴了。现场感就是这样来的吧。像刘炜茗是江西人,有一年他妈跟单位来广州旅行,上了人民路高架,回去念叨好久,对她来说,那是人生头一回,西洋景式的存在。九十年代的广州正是这么个地方,既是淘金地,也是用来开眼界的。当然现在,广州的先发优势不在了。我一个同事是长沙人,十九岁考来广美,寒暑假回长沙,鲜衣怒马,太潮了,回头率多得不行,“一看就是广东来的”。她自己也挺骄傲,嫌长沙太土、太落后,现在呢?至少城建上,长沙把广州撂下了。广州人现在都有些自卑了,去一趟重庆,回来直叹气,广州太土了。去江浙旅行,回来又叹气,怎么跟欧洲似的,人家的乡下都那么干净!我认为九十年代是我写得最开心的十年,主要是田庄长大了,开始恋爱了,她又来到广州,七荤八素也见识了些,读起来就畅意了。时代开始加速,令人眼花了乱,小说的节奏感也起来了。我在其中用了些感情,因为那也是我的青年时代,好像我跟田庄一起来到广州,重新活了一回。

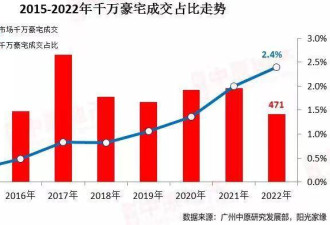

陈:2005年的广州给你什么印象呢?

魏:富丽堂皇,盛年景象,但对我来说已经不新鲜了,内地正在奋起直追,差距缩小了,看广州不再是景仰了。广州焦虑极了,有一次我被派出去学习,本来是思想文化培训,却请了个老师来讲经济课,列了很多图表,一样样跟江苏比,生怕被追上。2005年我来到广州,我这一代人还有在奋斗的,但年长者大局已定,我一个朋友,九十年代初,人均工资还在两三百的时候,她买鞋都是上千元,因为她是做进出口的,不差钱。现在是不行了,又落回了一个普通人。这几十年来,50后、60后、70后都逐渐老去,我们眼见命运上身,各归各途,有人激情澎湃,有人潇潇洒洒,有人跌倒了再爬起,有人意兴阑珊。几代人横穿改开四十年,广深成了他们青春的见证。像朱燕玲,她是八十年代中期来到广州,做文学编辑,可说是见证了这四十年的风起云涌,故事多得不行,都装在心里。“92南巡”时她在加拿大,看了当地的中文报纸,得知邓小平再次来深圳过年,鼓励改革开放,她二话不说,买张机票就跑回广州,其实她回到广州,也不过是当文学编辑。但感觉还是不一样。那时,人人都觉得时代跟自己是有关系的,是当事人。她那一代人里有不少卓异之辈,几十年来,她是“眼看他起高楼,眼看他楼塌了”,各种无名、无状,挺壮烈的。《烟霞里》最遗憾的地方,是我没能出写出众多人的“命运感”,至少没得到强调。平庸者可能因风云际会立于山顶,而卓越的人也多有隐身街巷的,当然是意难平,但随着逐年老去,不过一声叹息而已。

陈:发表《胡文青传》《沿河村纪事》之后,你很长时间没有发表小说,是一直在准备和写作《烟霞里》这部长篇小说吗?据说这中间你写过一本《梁启超传》,这部传记对你的《烟霞里》有影响吗?

魏:有影响。《梁启超传》我可能会写废,现在想起来就头疼,不敢去碰,超出了我的实际能力。我入戏太慢,来广州这么些年,不知道从哪个角度去写广州,后来就遇上了梁启超,先读了他的文章,叹服至极,再就是感佩他的人品,总之,对他这个人发生了兴趣。有一年我去新会,去看他的故居,突然想,他可能是我打开广州的一把钥匙,他十四岁来广州求学,十六岁中举,一时名动广州。二十二岁参与“公车上书”,从此一路开挂,康梁并称,二十五岁介入“戊戌变法”,成为深重影响历史进程的人,声名抵达颠峰,当然某种程度上,人生也玩儿完了,逃出国了。此后他也没闲着,近现代史的几乎所有重大事件,都有他的身影,像辛亥革命、二次革命、五四运动等,他一个人就是一部大历史。我当时的想法是,这倒好,写他的传记,正好把晚清、民国史给缕一遍。一旦开写才发现不是那么回事,光一个戊戌年,我就搞不掂。更何况历史是一个整体,就像人生是一个整体一样。历史、人生虽是一片片的,其实每一片都有关联,互为因果。我并不是为了写《烟霞里》才去写梁启超,而是因为《梁启超传》写坏了,才回头去写小说,因此客观上,《梁启超传》确实是在为《烟霞里》作准备,比如形式感、历史观。《烟霞里》我早就想写,只是苦于找不到形式,或者形式找到了,语言又跟不上,这两者都是写长篇的关键,在于长篇是结构的艺术,而语言是不拘长篇、中短篇,它都是硬件,是文学最基本的元素。十年来,我念念不忘写长篇,主要是心里有话要说,攒了些阅历、见识,相比年轻时,已经翻天覆地,我想把它说出来 。用怎样的形式、什么样的口吻,这些都是问题。十年来,我废了多个长篇开头,攒起来够得上一本《烟霞里》了,很多都是写到四五万字、十几万字就写不下去了,太别扭,属于硬写。十年前我写《沿河村纪事》和《胡文青传》,听到一些叫好声,都说是“中年变法”,跟以前的写作不一样,就照着这个路子写下去。我为什么没有照着这个路子写,因为《沿河村纪事》《胡文青传》也不是我想要的东西,那里头没有“我”,作者和文字隔着老远的距离,写起来不贴、不带劲儿。我的写作是一定要跟自己发生关联的,尼采有个观点,一切文学,以“见血肉”者为上品,我也是类似的观点,把自己置身于文字里,直至自己就是文字。《烟霞里》算是找到了一个平衡点,里头有“我”,也沿袭了《沿河村纪事》的社会属性,也有《胡文青传》的历史感,可说是“集成式”作品。我十年来没出作品,就是在找这个平衡点,我认为自己找到了。

陈:小说在个体经历中,编织进了时代的大事,作者经常跳出来对这些时事进行点评,因此带有很强的非虚构性。而且时代也未必就是小说的背景,甚至小说写的就是时代本身,写到恢复高考、改革开放、南下打工潮、中国加入WTO,等等,很容易让人想起埃尔诺的《悠悠岁月》。

魏:我没读过《悠悠岁月》,最近会找来读,很多人拿《烟霞里》跟它作比,我挺好奇。所谓小说里的“非虚构”,《烟霞里》是虚构和非虚构的结合,这是后来评论家的总结,我自己写的时候并没有分明意识到。我从前写小说,也不是老实地叙事,跳着写,偶尔来点夹叙夹议,这是长期的写作惯性。至于时代,也不完全是我人到中年,心胸开朗、视野开阔,就要去写时代。我对时代天生敏感,我早年在《青年文学》开过专栏,名字就叫《我的年代》,后来写《一个人的微湖闸》《大老郑的女人》,都能看到时代的身影,只不过那时,它是作为背景存在,影影绰绰。对于时代的癖好一路贯穿到了《烟霞里》,这一回,它不单作为背景,也是前景,跟人物一起并置,你方唱罢我登场,它有足够的空间去施展,它是《烟霞里》的主角之一。

陈:《烟霞里》某种意义上也可以看做一代人的精神长史,你如何看70后一代人和改革开放时代的关系?

魏:用一个词概括,水乳交融。不独70后,也包括我们的父兄辈,也得算上80后,我们都是受益者,都吃到了时代红利。八十年代,我这一代人是少年,50后、60后是青年,我爸妈是40后,那会儿正处盛年,人人都在好年华。改革开放改变了我们的生活,成为我们记忆中最重要、最璀璨的一部分。从更大意义上讲,它改变了十几亿人的吃饭问题,把我们从贫困里解脱出来,看到了更光亮的世界,走向更富足的生活。它改变了我们生活的本质,也改变了我们生活的方式。它是全方位的改变。我这一代人感念在心。

陈:1980年一天,孙月华跟田庄说“我有预感,好日子快来了!你妈我要大干快上了!”你记忆中八十年代的人都在“大干快上”吗?会不会觉得把一个农村妇女写得太有超前意识?

魏:八十年代,当然不可能人人“大干快上”,但它给我一种“大干快上”的感觉,可能跟我的见闻有关系。1978年,三中全会才开不久,我的几个街坊就开始闻风而动,悄没声息办起了小作坊,这些人都汇成了小说里的“小队长”。他们办小作坊,我当然不会知道,但我爸妈知道,回家就议论,我就记在心上。隔不上一两年,就见邻居家有了变化,八十年代初,有的人家就置了电视机,不久又买了洗衣机、电冰箱,会给小孩添置新衣服,把我们羡慕得不得了。我父母对时代也比较敏感,但他们行动力比较差,也不是做生意的料,也就是私下里瞎叽咕。我对时代的敏感就继承了我父母,这是天生的,跟文化、受教育程度没多大关系。路易十六在巴士底狱暴动的当晚,还在日记上写道,今日无事。没法子,他对时代有钝感,这也是天生的。直到后来上了断头台,他也表现得挺有修养,安安静静,从容受刑,虽说是国王派头、贵族作风,说到底还是不敏感,对痛苦、欢乐、恐惧的反应不及普通人来得灵敏。因此,孙月华在1980年说出“好日子快来了”并不奇怪,跟她的农村妇女身份也不相悖。农村妇女里有很多聪明人,正如知识分子里也有笨的。况且她对时代只是正常反应,算不得超前,三中全会才开完,一级级传达贯彻落实,报纸铺天盖地,村里的小喇叭也响个不停,是个人都会觉得世风变了,文革的那套结束了。

陈:田庄的外婆,也就是孙月华的母亲,后来移居到了台湾,离开了改嫁的丈夫,和她的原配丈夫生活在一起。这有现实原型吗?

魏:有原型,好些人的故事合成她这么个人。八十年代,我们县城冒出来很多有海外关系的人家,他们常常串连,关起来门就抹眼泪。我们家也有海外关系,香港、台湾都有,一开始我父母鬼鬼祟祟,瞒着小孩子。后来就见街上走着香港人、台湾人,都是回来探亲的,一看就气度不凡。1988年,我们家有个香港亲戚回来,给大人捎的是金戒指,给小孩捎了几件衣裳,穿在身上,哇塞,不得了,跟电影明星似的。现在想来,那些衣裳也寻常,可是当时,内地没有那样的花色、样式,我上街有回头率就在那一节。我当时就想,我要是生在香港多好啊。有海外关系的人家,自然就会翻出很多陈芝麻烂谷子的事儿。有一阵,我们家非常热闹,几十年不走动的穷亲戚都开始上门了,我妈跟我说,看不出来吧?别看他现在抠抠索索的,还随地吐痰,以前可是大少爷。我惊讶得不得了,完全是老农民样,可几十年前他是大少爷!特别震憾。

陈:田庄妈孙月华给人的印象特别深,生命力特别旺盛。你觉得,70后女性跟上一代女性相比,有哪些不同?

魏:母女关系是《烟霞里》的一条重要线索,小说写到中间,我责编感叹,孙月华才是这篇小说的大女主,两相比较,女儿田庄像是她的陪衬。我最初的想法是,田庄当然是女主,但说到底,她这个女主也是工具,是用她来引出各式人等,我要写众生像,《烟霞里》是“群像式”作品。闲时,我跟广州的闺蜜们聊天 ,到了我们这个年纪,什么都可以摆到桌面上说了,没什么可藏着掖着的,像婚姻、家庭、孩子、父母……家家都有问题。母女关系分两种,要么好得跟一个人似的,各种惺惺相惜;还有一种是磕磕绊绊,相爱相杀。田庄和孙月华属于后一种,当妈的太强势,做女儿的又不听话,互相搞来搞去,很受伤。孙月华是某一类母亲的典型代表,还不单是70后,几乎每代人都会遇上这样的母亲。我听一个上海朋友讲,他妈是燕京大学的毕业生,把儿子爱得不得了,儿子谈女朋友,她一个都看不上,七搅八搅全给搅黄了;儿子四十多了,她在家里给他留了一间房,布置得像儿童房,把儿子当小乖囝呢。孙月华是另一种,吃苦耐劳、勤俭持家,又精明、又强悍,生命力极旺盛,凡事都要争头游,爱拔尖。70后里有不少这样的妈,我疑心是时代造成的,在孙月华这一代人的少女时代,她们就是这样被教育的,女子能顶半边天,巾帼不让须眉,她们的一切都是靠自己挣来的,凡事去挣、去抢,因为资源太有限了。在田庄辈看来,她未免吃相太难看了,什么都要。田庄的性格,后来有点“糊”了,不大鲜明,按说不应当,她小时候是那么灵光的小女孩。这里我想解释一下,确实后期给她的笔墨不多,性格塑造上马虎了,因为是群像式作品,我须得兼顾其他;但是另一方面,我又是能自圆其说的,像孙月华这样的虎妈,也只能培养出田庄这样的猫女,所谓“母强子弱”。田庄又叛逆,她终生致力于做她妈的反面。孙月华可说是塑造了田庄——反向塑造也是塑造。我认为田庄是个不幸的人,她受困于母女关系,在其中耗尽了一生,毫无意义。但这不是她的错,从呱呱坠地起,她这一生就决定了,因为她妈是个强势的人。总的来说,我觉得当妈的不能太强势,母亲这一角色,也是自我教育的过程,得去学、去悟。孙月华的性格,让我想起张兰,汪小菲他妈,当然孙月华远不及张兰能干,人家那叫上得厅堂、下得厨房,能上能下,能屈能伸。她们那一代人都有那个劲儿。

陈:为什么说田庄这代女青年是“绝望主妇”的开山鼻祖?

魏:九十年代是社会风气最开放的十年。八十年代也开放,主要是思想、观念的开放,因为物质有限,经济上不支持。九十年代的开放是全方位的,享乐主义盛行,大家嘻嘻哈哈,灯红酒绿,婚姻观发生大逆转,比较叛逆,类似好孩子学坏。说田庄这代人是中国“绝望主妇”的开山鼻祖,也就是一说而已,行文所需,随手写来。较真而言,“绝望主妇”的开山鼻祖还真未必是她们,得算到60后头上,也包括50后,那时人人都开放,并不止于某一代人的开放,而是老老少少都挺开通,诱惑多啊。九十年代,正是田庄这代人的青年时代,才步入社会,我估摸着得目瞪口呆,见了那么多稀奇古怪的事,跟她们小时候所受的教育完全不一样。我写田庄来到广州以后的生活,广州的朋友最爱看,笑得不行,因为有熟人的影子,确切说,每个九十年代的男青年都能从中看到自己的影子,吊儿郎当、生机勃勃,又花哨又纯情,以王浪为证。王浪已算规矩的了,青年时代“浪”过一节,婚后就收手了。很多男青年是一辈子长不大,浪了几十年,你让主妇们怎么办?也有一哭二闹三上吊的,也有忍下来的,各式各样,田庄这一代的主妇都经历过。

陈:小姨孙月亮的命运,颇让人感慨。

魏:是,她是下岗工人,曾经也是个美人。设计孙月亮这个角色时,我是有考虑的,想把各个阶层都写一写。我写了农民、知青、老革命、小县城的官僚、田庄这样的知识分子。那么孙月亮,她承担了下岗工人这个功能。事实上,她的生活绝不是最惨的,但命运感还是在她身上凸显了。

![[二手好物]家俱](https://storage.51yun.ca/market-product-photos/b4d018e0-8b94-482d-8a30-bce720c9df05.1080x1440.jpg)

网友评论