回东北老家开一间书店:见证小城的微小文艺复兴

几年前,大潘辞掉国企的工作,在故乡本溪开了一家独立书店。

工业绮梦落幕后,这座东北小城的经济与文化辉煌一度远去。一位本溪人曾在接受《新周刊》的采访时说:“这么说吧,我觉得在这座城市里,你随便和走在街上的人聊什幺女性主义、社会结构、东北文学……对方大概率会觉得你是精神病。”

但这些容易被人视为神经病的内容都被大潘放到了自己的书店里。几年后,这间看似和小城格格不入的书店慢慢被接纳、被需要,又成为了小城的一部分。

1

上午十一点,站在门洞里书店的露台上,一股中药味迎面扑过来。

楼下是一间诊所,每天的这个时候都会熬药。书店老板大潘说,下午,对面餐馆开始营业后,空气就变成了锅包肉味;到了晚上,则是烧烤摊飘来的烤串味。

大潘的书店开在居民区里,被人间烟火环绕着。书店前面是一栋筒子楼,一片连廊正对着露台。平时,一个人在店里的时候,大潘喜欢在这儿闲坐着,楼里住的大多是老人,每天五六点钟,到了准备晚饭的时间,大家会把门打开排风。太阳照在黄色的走廊上,老人们进进出出地忙着,“像看电影一样”。

露台对面的连廊

在本溪,这样的角落散布在各处。曾经的钢铁神话不再后,本溪和很多资源型城市一样,面对着人口的流失和老龄化。生活气和烟火气背后,藏着一座东北小城持续多年的失落。但是,在一个不像有独立书店的城市,在一个不像有独立书店的居民区,一间满身反差的独立书店还是日复一日地生长了下来。

开书店的第六年,大潘早就对门洞里附近的环境了如指掌,大到周围店铺的位置,小到楼梯墙壁上的图案。

因为不想侵扰正常的社区生活,他没有为书店贴任何路标,代价就是每天都要接到很多个问路电话。每次点开接听键,他会首先定位对方在哪,然后按照自己脑袋里的地图,帮对方导航。

“你好,哎,你好。您现在能看到什么招牌吗?是不是有一个东明小学的牌子?对,东明小学马路正对面有一个门诊和一个烤肉店,它俩中间有一个门洞啊。从门洞进去之后立刻左转,有个外楼梯,能看到吗?上面画了一个老人和一个小孩,上去再穿过一个门洞,右边就是。哎,好,哎哎,拜拜。”

类似的话,大潘每天要对着手机说许多次。

其实“门洞里书店”的名字就是这么来的,书店开业前,他接快递员电话,过一个门洞,再过一个门洞,总要这么指路,干脆就叫门洞里吧。后来突然意识到,恰好和单词“Mentally(精神上,思想上)”的发音差不多,意义也契合,于是有了英文名“Mentally Books+”。

顺着大潘的指引,穿过两个门洞,就能看到这间开在居民区二楼的小书店了。一扇白色小门隔着,外面是清冷的城市和衰老的社区,里面,暖黄色的灯打在书架上,一段来自卡尔维诺的句子被钉在墙壁上:你用刀刃在纸张中开路,犹如用思想在文字中开路,因为阅读就像在密林中前行。

书店一角

门洞里的书以人文社科类为主,政治、历史、哲学、艺术等等,塞在书店每个角落。小城其他书店,卖的大多是鸡汤和成功学,教辅和各种职业考试的复习资料。这些是有市场的,利润也高,但大潘还是坚持“不向小城的主流阅读状态做出任何妥协”,他说,即便在小城,也不缺少购书渠道,有网络平台,也有电子书,但小城缺的是书的推荐渠道,独立书店应该做的,是“城市选书师”的工作。

在书店入口的一张长桌上,集中放着女性主义的书,上野千鹤子的《始于极限》、米尼克·希珀的《乐园之丘》等等都在其中。那天离开的时候,大潘送给我一个店里的文创,是一枚女性主义主题印章。印章图案是两位戴面纱的女士正在读书,旁边写着伊朗作家阿扎尔·纳菲西书中的句子:用阅读抗议禁忌。

为城市选书,也为城市办活动,过去几年,大潘办过读书会、观影会,也办过女性主义沙龙,还请回了一位本溪导演做分享,讲电影与政治。

一个书店老板一天的工作,包括但不限于:接电话指路,接电话解答不卖教辅,摆书,选书,提醒店员调整吧台布局,搬牛奶,为了给读者增加些淘书的乐趣特意把原价绝版书藏到书丛里……一天很快结束了。

离开的时候,经过菜店、餐馆和路边摊,我们随口聊着一座城市的生活气息和幸福感。“要是没什么想法的话,只是生活在这里,应该也挺舒适的。”大潘看着街景说。

顿了顿,又说:“但是人怎么可能没有什么想法呢。”

2

筹备开书店的那年,大潘刚刚结婚,定居在沈阳。

把店开在沈阳显然是更好的选择,这里人口多,还离家近。但他犹豫了很久,想让书店开回自己的老家本溪。

限制是显而易见的:本溪距离沈阳只有几十公里,但常住人口分别是100多万和900多万,两个地方的生态结构也截然不同,本溪年轻人稀缺,以中老年人为主,城外的大学距离沈阳更近,学生周末自然更爱跑去那边。

但最后还是做了决定,大潘想得很简单,大城市不缺这样一家独立书店,但本溪缺。

大潘出生在1990年,过去二三十年,他的成长,见证了本溪这座城市的兴衰。

他总爱有意无意地回忆小时候的事,这个习惯是妻子发现的,她自己从来不想,也不讲,因为家里是铁路系统的,小时候日子过得紧巴巴,没什么好回忆的。这在那时候很常见,别说铁路系统,所有系统都不如在工厂上班过得好,大潘曾经听家人讲,有朋友从公安局辞了职,托关系进了本钢。

那时候,东北被视为共和国长子,重工业产值一度占到全中国的90%以上,1978年,全国经济总量排名前十的城市,东北占了4个,辽宁凭借众多工厂,把自己支上了 “辽老大”的座椅,成为经济强省。而本溪,又是在全辽宁无法忽视的城市,作为建国初期的12大直辖市之一,本溪与天津、上海等城市并列,焦煤、钢铁运往全国,是最重要的工业城市之一。

小孩对这些大词没什么概念,对他们来说,最直观的感受就是,作为工厂子弟的童年,就像生活在乐园里,不仅衣食无忧,还有很多额外的福利。大潘说,工厂有自己的幼儿园、小学、中学甚至大学,还有医院、养老院,“整个生活都是有人照料的状态”,就连电影票、车票、演出票,每个职工都会发很多,多到用不完。

给他留下印象最深的是汽水。大潘记得,他曾看到哈尔滨人贾行家说起妻子长大的厂区:每天下午固定时间,厂里的某个水龙头就会哗啦啦流出来橘子汽水,全厂的人都可以拿着桶去接。在大潘记忆里,虽然没有一个同样梦幻的水龙头,但喝汽水这件事依然很痛快——有人会开着车,拉着一车厢的汽水送到家属楼,“小时候感觉就像乌托邦一样”。

但很快,理想照进现实。后来席卷全国的下岗潮,从东北开始蔓延。

下岗后,工人们开始各寻出路。大潘爸爸起初跑出租,后来开始卖饲料;家里的亲戚也尝试着做起买卖,进货摆摊,卖水果蔬菜,或是橡皮文具。

从体面的工人变成朝不保夕的小商贩,对他们来说是件丢脸的事,所以出门赚钱时常常是要躲熟人的,但很快就发现,城市太小了,熟人根本躲不掉,何况,熟人很可能也在另一个角落里摆摊。

直接下岗谋出路好歹能维持生活,大潘的一个亲戚处境更差。当时,姨和姨夫在同一个工厂上班,单位早就有了“不行”的信号,但工人并未下岗,每天去上班,但工资被拖欠了好几年。中年夫妻,上有长辈下有小孩,双方都不开工资,日子不好过,只能靠积蓄挺着,有时其他下岗亲戚进货时帮忙带一点,他们就白天上班,晚上摆摊补贴家用。

有一次,大潘去串门,姨特意买了刀鱼做给他吃。鱼“很窄很窄,很细很细”,但十来岁的小孩正是贪吃的年纪,只顾埋着头吃,顾不上想为什么。后来,大潘听说了“下岗”的概念,隔着十多年的时间,那条“很窄很窄,很细很细”刀鱼立刻飞回到脑袋里,他才意识到,“当时就是没钱了,所以买最细的鱼”。

那也是社会秩序不甚安宁的几年。电视剧《漫长的季节》一开篇,龚彪去给小露买吃的,说两分钟就回来,但还是在临走前叮嘱对方锁好门。《平原上的摩西》中也有类似的情节,每隔一段时间就有出租车司机遇害,钱被拿走,车被烧掉。

当时,这样的事真实地发生。双雪涛曾在采访中说起,邻居老李是个手艺很好的修车师傅,有一天突然被人按倒带走了,大家才知道,他是沈阳“三八”大案作案团伙中的一员,后来他以此为灵感和线索,写下了小说《平原上的摩西》。大潘也有过同样的记忆,小时候,他的邻居曾在晚上回家的路上被人拽走了耳环。

大潘在门洞里书店受访者供图

3

今年夏天,为了消化门洞里的库存,大潘在沈阳开了一家新书店。

沈阳比本溪更大,更有活力,但同样保留着时代的印记。

这两年,社交媒体上传播着许多来自铁西区的劳动公园的影像。在那里,老人们凭借夸张的造型、表情和舞姿,被关注,被谈论。

铁西区是沈阳曾经的工业区,劳动公园就坐落在工人村,沈阳作家班宇曾回忆,早在2005年到2010年的时候,劳动公园便出现了一些有强烈表达欲的人。他们以老年男性为主,年纪大概在60岁上下或60岁到70岁之间,声音洪亮,精神矍铄,在那一带闲逛,找人去倾诉自己、聊聊天,发表对时事的一些看法,想要用最大的声音把自己对这个世界的理解告诉给别人,并且想要收获一些认同。“我觉得他们应该是很孤独的人。这和后来那些跳舞的人,本质上会有一点接近。”

在大潘看来,对沈阳来说,本溪和铁西很像,只是,属于小城的情绪表达更含蓄更克制,本溪的公园没有劳动公园的鲜艳、张扬,但人们同样保留着集体生活的惯性,喜欢聚在一起唱歌跳舞;大潘也常遇到有强烈表达欲的老人,他们喜欢谈论政治,也喜欢“忆往昔”,反复讲起本溪七八十年代就有的旋转餐厅。

夏日午后,我们在书店附近的一家面馆吃饭。大潘说,这家店以前开在马路对面,是个路边摊,已经开了三十多年。白天正常吃饭,但等到半夜,就会有很多人喝酒,“吃个面都能喝多,几碗面几个拌菜就可以喝几箱啤酒”。很多这样的小店都会营业到凌晨三四点。

如今,本溪的人口越来越少了,工业绮梦早就落幕,“出走”成了这座城市直到现在的主题。

大潘说,一个最典型的例子是,本溪的教育开始嗖嗖上升,每个父母都在反复叮嘱孩子要“走出去”。大潘的母校本溪高中一本率很多年保持在90%以上,甚至吸引了很多外市学生就读,这几年最知名的是李雪琴,十几年前她从铁岭来,后来考上了北大。

大潘恋家,不想离本溪太远,毕业后定居在了沈阳。他本溪高中的同学除了沈阳,更多去了北京和上海,回本溪的屈指可数。

对此,很多人表达了共鸣。有人说:“回到本溪的应届毕业生,都被各种亲戚朋友七大姑八大姨说成没出息。”也有人说:“身边学历高的同学毕业之后都会去南方,本溪以后养老比较好。”

一代一代年轻人出走,在遥远的城市定居、结婚生子,后来老人们要去帮孩子带孩子,也只好在暮年出走;这些年,开始有离开的人回到本溪,发现故乡工作机会更少,求职未果,于是二次出走。

被留下的本溪只能缓慢生长,一切新鲜事物都显得格外新鲜。前两年,罗森开到这里的时候,门口甚至排起了长队。大潘把这一幕拍下来做成了明信片,配文是顾城的诗:无数树木的骨骼/钉成墙/在探照灯下/闪着白光/谁不爱家乡/可总有逃亡。

罗森门口排队的人

这些年,人们越来越多地从文学作品中窥见那个时代的东北。郑执说:文学有一定的延迟性,二十年后,当我们成人,有了表达能力,童年时期在我脑子里种下的这粒种子发芽了,这粒种子,正是我父母那一代人经历的现实。

沈阳有郑执,还有双雪涛和班宇,相比之下,本溪的声量就小了许多。如今大潘也在做同样的事,和写作一样,在某种程度上,开书店也是一种表达。

门洞里的书架上有很多东北作家的书和杂志,除此之外,店里还陈列着很多关于本溪的文创与文字,它和其他独立书店最大的不同是“在地性”,记录着一座城市的光辉和烙印。

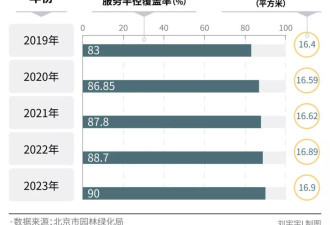

大潘曾设计过一款饮品,取名《嘿!本溪!》。他说,因为本溪是一座森林城市,森林覆盖率高达74.5%,冠之辽宁,所以下层为绿色;同时本溪是一座资源型重工业城市,太子河西岸立着数根昼夜不休的烟囱,所以上层为不透明的烟雾色;下层甜,上层酸,酸甜交加是城中人的生活真味;最后,绿叶薄荷飘于最上,套用了Bob Dylan的歌词:答案在空中飘荡。

本溪的工厂

4

下午五六点,本钢的工人下班,他们穿着灰色厂服散向城市的每个角落。那是大潘一天中最不喜欢的时刻,所有人困在同样的衣服里,做着同样的事。直到晚饭后换上自己的衣服遛弯、跳舞,才算恢复些属于个人的活力。

大学毕业后,大潘也有过两年在钢厂工作的经历。和很多人一样,虽然父母曾在那个庞大的机器里下岗,但他们还是希望孩子进去,尽管不像当初那么辉煌,但依然是视野范围内不错的选择。大潘上大学之后发现,班里同学都来自钢铁城市,“只有钢铁城市的家长们会给自己的孩子报这个专业”。

但那两年大潘并不开心,他始终不适应那种“被规定的生活状态”,“换一个人也能干,随时可以被替代。”他没和任何人商量,辞职了。

东北小城的“好工作”,很少有人主动丢掉。当初作家双雪涛从银行辞职的时候,因为没有先例,人事部门甚至不知道应该如何办理自愿辞职手续。大潘决定离开也让领导挺震惊,反复问他“想好了吗”,这样的单位,是很多本地人想托关系进来的。

想开书店的念头在心里萌生很久了,辞职后重新冒了出来。

其实,大潘自己的启蒙是在音乐中完成的。

在他长大的本溪,一座城市的文化氛围和空间,跟随整个城市一起衰落着。工厂景气的时候,满城都是图书馆和俱乐部,如今还能在老照片里找到它们的影子,人民文化宫、胜利电影院、铁路俱乐部、永丰人民剧场……门口常常停满了自行车。

后来,这些承载精神生活的空间也陆续消失了,在大潘印象里,书店只剩零星的几家,里面摆满了教辅资料。想买书,要么去新华书店,要么就是二手书摊,后来他特意去书摊上看过,一些品质不错的书,出版年份都还是90年代左右,之后的日子,本溪的升学率不断飙升,但阅读“断档”了。

好在音乐世界得以保留了一些空间。城里有几家小店,专门卖流行卡带或是打口碟。十几岁的时候,大潘在学校广播里听到了一首羽泉的歌,觉得好听,就跑去店里找他的作品,从此拥有了人生中的第一张卡带。大潘在卡带背面看到了滚石唱片的logo,按图索骥地知道了李宗盛。唱片店的老板往往是狂热的音乐爱好者,每次都会不停输出,大潘脑袋里的音乐版图也在不停扩大,他原本用来学英语的随身听慢慢被罗大佑和魔岩三杰占据了。也是从那时起,慢慢有了思考的概念,开始关心文化,关心社会,关心“人”,关心更大的世界。

直到读大学,有了巨大的图书馆,有了用不完的时间和精力,这份热情才被阅读接续上。最初是王小波,紧接着遇到了李泽厚的散文随笔,后来开始读社科和历史,然后一发不可收拾,最夸张的一年读了上百本书。

每个爱看书的都想开一家书店,大潘想,要是其他小孩在自己爱上音乐的年龄,能遇到一本启蒙书,多好。于是从钢厂辞职后,他开始筹划开书店的事。

最终下决心把书店开回本溪,还有一个催化剂,就是那年恰好本溪的新华书店不在了,“我不知道这个东西说出来是不是有一点矫情”,大潘说,但在那时,他真实地感受到了一些紧迫感。

后来,书店租在了居民楼里。刚开业的时候,对门的老人曾经拄着拐杖到店里逛了逛,没说什么,离开了。很久之后大潘才知道,这层楼正是当年新华书店的家属楼,老人是当初新华书店改制后的第一任总经理。

这是老人的女儿告诉大潘的,有一天,她问他,我家有好多书,要是有一天不要了,你收吗?大潘不知道背后是否有更深的意味,要搬家,老人身体不太好了或是什么。他说:“收,要是不要了你找我。”

这些细小的巧合和对话让大潘记了很久。一代人正在老去,一些历史正在更迭。对于瓦解中的故乡的失落?对于文化空间的执念与情怀?大潘说,他也很难描述是一种什么心情,但五味杂陈。

书店一角受访者供图

5

疫情期间,外面的世界在跌宕,很多行业受到冲击。书店,这个原本就被视为“夕阳”的行业更是风雨飘摇,一二线的许多连锁书店经历了“闭店潮”。不过,按下暂停键的本地人、打工者、白领、学生无处可去,门洞里作为小城唯一的书店,反而比平时更热闹了,三年之后依然存续。

但期间,书店开开关关,店里的活动也一次次中断、改变计划。

如今,在门洞里进门左手边的书架上,放着一枚口罩和一个白色包装袋,上面写着“一日店员奇遇记任务包”。它原本应该属于一个二十七八岁的女孩。

前年,门洞里书店报名了广西师大出版社举办的“加油!书店”活动,开放两个“店员体验”名额。通知发出后,很快有两个年轻人报名参加,大潘和他们取得了联系,沟通好具体内容,就等着共同体验书店的一天。

没想到,正赶上疫情书店停止营业,活动只能被迫取消了。

一年后,疫情结束,新一季的“加油!书店”活动也再次开启。大潘看见报名通道打开了,就第一时间完成了填写,打算弥补上一次的遗憾。几乎是同一时间,他收到了去年报名的男孩的微信,问今年是否还会举办。大潘挺开心,给出了肯定的答案,但紧接着,对方说,当时自己和好朋友约好一起参加,但活动取消了,本打算下次再一起报名的,但半年前女孩去世了,胃癌,查出时是晚期,三个月后人就走了。大潘懵了。

后来,新一季的活动按计划进行,但大潘没有对外开放名额,直接邀请男孩来参加。活动当天,大潘把一份店员体验的物料包给了男孩,另外一份摆在了店里的书架上,算是为离开的女孩保留。

留给去世女孩的任务包

虽然空间不算大,但大潘的店里有很多这样微小的细节,全都是一家书店在大时代里结绳记事留下的扣子。

有遗憾,也有链接。开书店这些年,大潘陆续认识了很多同样开书店的老板,他们分散在全国各地,但在一定意义上又是共同体和同温层,不时会在网上沟通书和书店的事。

开门洞里的前两年,大潘遇到过瓶颈,图书渠道打不开,很多书无法第一时间到店,也拿不到足够有优势的进书价格,一度焦虑到荨麻疹复发,需要每天吃谷维素调整状态。当时,哈尔滨雪山书集的老板直接把自己的渠道分享给了他。对独立书店来说,渠道就像武林秘籍,那时他们刚刚认识不久,但对方在大潘需要的时候像老朋友一样帮了忙。

每年,除了线上选书,老板们会有两次去外地进行线下选书。仓库有两个足球场那么大,书被一码一码地排在里面。夏天,铁皮仓库里的温度能达到40度,像桑拿房一样,每个人从里面出来,都像洗了个澡一样。那更像是书店老板们的小规模聚会,相熟的十几二十个同行会约好一起去,会互相参考,互通有无,但每个又都有自己的审美和趣味,因为书店老板们气质各异,每个书店的气质也都截然不同。

除了书店老板,他还结识了很多读者。在大潘印象里,一个70多岁的老人每隔一个多月就会到店里买书,有时赶上满减活动,店员会建议他参加,但老人总说“算了,小地方开店不容易”;一个山东读者打电话过来,询问住哪儿比较方便,说准备专程来门洞里;一个女孩回本溪时和大潘说,学生时代她在门洞里遇到了喜欢的书,如今已经毕业,成为了华东师范大学出版社的编辑……

来门洞里的读者,有一部分是外地游客,一部分是返乡休假的本溪人,更多的是本地居民。对前两者来说,这家小书店是一个去处、一个念想,但对后者来说,这里更像是一个生活中的桃花源、避难所,是在工作和育儿之外的精神空间。

大潘是个细腻敏感的人,很容易被这些微小的善意与改变打动。曾经因为喜欢看书叶公好龙地想要开书店的男孩如今做书店老板已经五六年了,早就意识到看书和开书店完全不是一码事,但让他开心的是,同时也意识到,自己对开书店的喜欢程度比看书这件事更多。

有时他会想起波拉尼奥的那句“你知道什么时候我们真的感到孤独吗?我说:是在人群里”。大潘想,那份孤独,或许因为没有链接。但如今,借由书和书店,他和人,和更广阔的世界,产生了关系。

店里的海报

6

如今在店里兼职的店员小招曾经也是门洞里的读者,今年40岁,额前留着短发,长发在脑后披散开,说起话来会有些拘谨地笑一笑。

他学新媒体专业出身,高职毕业后,考虑到“北京那个地方算是祖国心脏了,那儿的广告公司可能比较跟自己想象力接近一些”,于是到北京求职。但心理落差很快出现了,入职的公司做农产品包装,小招每天需要做的工作,就是给种子设计五颜六色的包装袋,“逐渐看清现实,有一种理想破灭的感觉”,于是赌气回了老家本溪。

那两年,恰逢母亲胆结石发作,父亲患脑梗后身体也不好,作为独生子,小招没有再出去,成了为数不多留在本溪的年轻人。

本溪产业结构单一,除了钢铁企业和体制内工作,没有太多其他选择。回来的几年里,小招做过广告设计,也做过儿童培训机构的摄影师,“随着自己性格来,不想做了就走了”。尽管尝试着安慰自己“任何选择都是有得有失的”,难免还是会质疑离开北京这个决定,如果“年纪小的时候看问题不是特别偏激的话,情况会不会不一样”。

有段时间,因为理想的工作不好找,能找到的工作不是特别愿意干,小招辞职待在家里。那时他快要40岁了,没结婚,和父母生活在一起,每次邻居问起“做什么工作的”,都让他觉得尴尬和厌烦。

白天他会习惯性地出门——理性上觉得应当出门,但又不知道为什么出门;天黑了知道回家,但天亮着不知道要去哪里,“整天就像个游魂一样,四处游荡”。有时会去网吧,他不怎么打游戏,但随便在网上逛逛,就能消磨些时光;平日里被游客们打卡的山山水水本地人已经看厌了,小招的另一个出口是骑行,从本溪骑到沈阳需要3小时,从沈阳骑回本溪又是3小时,一来一回,一天就过去了大半。

后来,小招偶然看到了门洞里的名字,拿出手机一搜,说是书店,出于好奇去看了看。

第一次去门洞里,他从书架上拿了一本孔飞力的《叫魂》,纯粹是被书名吸引了,读了读才发现,原来还讲了“民间那种互相栽赃陷害、互相举报那种”。继续读,小招意识到有些内容“不是太懂了已经”,但有些东西慢慢被勾了起来,之后的几年里,陆续开始看了其他社科、哲学的书,最近在读一本法律相关的书。

“你很难想象,如果没有书店的话,现在我可能在哪。”他说。

“就像思想上的重建,一点一点地把旧楼拆去,再一点一点地建起新楼。”小招自嘲地笑了下,“会不会烂尾说不好,但还是一点一点在建。”

大潘记得,店里还曾来过一个二三十岁的小伙子,不怎么擅长表达,一说话就脸红。从两年多以前开始,他隔上俩礼拜就会到店里买书,时间久了,和这里也熟悉了,慢慢放松下来,偶尔能聊几句。

大潘后来得知,他是个环卫工人,喜欢艺术,白天出去扫街,晚上回家画画,每次来门洞里,他都会买些大部头的艺术书籍和大本的画册,这一类书都不便宜,大潘每次就拿成本价卖给他。

小城的氛围往往更保守,40岁不结婚、没有稳定工作的小招,不善言辞、喜欢绘画的清洁工,都要承受很多偏见和非议。但在书店,所有人可以抹去职业身份、社会属性,进入自己的世界。书对所有人都是公平的。

七月初,大潘在沈阳的新书店开始营业,起名叫“打盹儿”。他说,打盹儿是一种介于清醒与沉睡之间的状态,没沉睡但也不完全清醒,需要碰一下。

开业第一周,大潘自己还没完全适应这个新环境,总觉得有些陌生和拘谨,但他发现,很多来店里的读者显得很熟悉,随手拿起店里的书和文创,或者随便坐在哪个角落里,松弛、自在。他记不得他们,但他们上前和他打了招呼——是门洞里的老读者。

11号下午,小路和女朋友进了书店。小路也是门洞里的老读者,但并非本溪人,2019年门洞里开业的时候,小路刚毕业,从辽阳出发,到沈阳转车,坐火车去了本溪,特意到门洞里买书。如今已经买了车,听说大潘开了打盹儿,又特意从辽阳开车来了沈阳。

小路如今在辽阳一所理工科院校教大学语文,这天,和大潘聊起小城的种种,他说,对看书的人来说,在哪儿都不会觉得局限。

“因为通过书,去了更大的地方。”

打盹儿书店一角受访者供图

(文中小招,小路为化名)

网友评论