刘若英:我与两个副官的故事

【我和易副官】

他真正的名字是什么,我不是很确定,但可能也不重要。对我而言,他就是易副官。我从小就叫他“易”。我喊他,都是往上扬起的,像“移……”,而且,尾音永远要拖长。家里其他的人都喊他“易副官”。一直到我走进他的告别仪式现场之前,我都以为他的全名就叫“易副官”。

我越往下活,他在我心中的形象就越鲜明

他就住在我家前院的那间小房间里,一进大门,穿过院子,进来的第一间。什么人来来去去、进出我家,都必须经过他的窗口。易副官很瘦,又黑,三分头,却掩不住灰白交错的发色,小时候我说他像猿人。他常常就是叼根烟坐在他那小房间的窗口,竖着耳朵等着我公公的指令。

人们喜欢说小孩子单纯,但我从来不这样认为,因为我就是一个不单纯的例子。我从小就知道,易,是可以欺负的。他不会去告状,也不会生气,不会报复,更不会记恨。甚至可以说,我想要什么,他都尽量满足我。以至于我闯了祸,他的任务就是尽量帮我隐瞒。

易走了以后,我常常很怕自己会忘记他,毕竟,我懂事的时候,他已经是很老很老的人了。我能知道多少他的心情?我能记得他多少?但后来发现,我越往下活,他在我心中的形象就越鲜明。

他跟着公公多久了,没有人算得清楚。传说曾祖父时代,还不到“民国”的时候,他十三岁就在湖南老家担任所谓“家仆”。而后我公公去上学,他的职务就变成书童,每天跟着公公去学堂,旁边一站就是一上午,等着公公放学,然后再安全地把公公送回家。黄埔军校开办,公公在“十万青年十万军”的感召下,决定从军。那年,祖父只有十四岁,根本不符合从军的最低年纪,但公公还是谎报年龄上了黄埔。于是,易,就也跟着去从军。即使“少爷”起了爱国心,热血沸腾的要报效国家,“易副官”的责任还是没有变。公公报效国家,易副官报效的是我公公。

离开黄埔后,公公去了俄国念书,易无法跟去,就在家乡等他回来。公公留学回国,生了我爸爸,他就成了我爸爸的保姆,我叔叔诞生,他就变成了我叔叔的保姆;后来公公撤退到台湾,家里有了姑姑,当然他就是我姑姑的保姆。一直到连孙少爷孙小姐都长大了,易,摇身一变,又成了家里掌厨的。这倒不奇怪,因为只有他能做出一手地道的湖南家乡菜。从小,我便当里的菜都是他给准备的。他的晒腊肉、他的糖醋排骨,都是一绝,也都是我自此没有再品尝过的味道。

我搬来跟祖父母住的时候,我三岁,他六十八岁。从那一天起,他的新任务,就是当我的保姆。

他的桌上永远有一个装满糖果跟零钱的透明玻璃罐。我会爬上他那张破旧的藤椅,望着那个罐子,然后他就会打开,给我两颗糖。等我吃完,他就把包糖的纸仔细地折起来,中间打一个结,做成一个个穿蓬蓬裙的小公主,然后逗我说,那就是我。我当时觉得他无聊透了,这个招数用了那么多年也不换一下。

另外一个第一次,就是我从那个糖罐子里偷钱,原因是我想跟同学去学校巷口的那家杂货店抽奖,另外,我还想吃一种会弄得满嘴红红的芒果干。后来听姑姑说,家里所有的小朋友都是从那糖果罐下手。也许,易,是故意把钱放在那里的。

我的小学就在我家后头,走路十五分钟的距离。他每天接送我上下学,就像他当年陪公公去学堂一样。因为他为我所做的事是如此地理所当然,我从来不会珍惜,只抱怨为什么我不能像其他小朋友自己背书包,而是他帮我提着。有几次,我都故意一放学,在校门口,把书包一丢给他,跑着回家。以他的年纪,再加上脚上那双黄色的塑胶拖鞋,理当我会比他先到家。接着公公听到门铃声就会说:“易副官没去接你吗?”我就会说:“不知道,没看到。”小孩子事实上是不单纯的。真想用一下小叮当的任意门,回到那个时候,把当时的我毒打一顿消消气。

我感伤“易”没能等到这一天

爸爸是船长,跑远洋的,两三年才回来一次。我嘴上从来不提爸爸,因为他实在太遥远了。我对他的印象有时不是脑海里的,而是照片上的。但是每每听说他要回来,我就会穿上我最喜欢的衣服坐在院子里,呆呆往门口望着。易,总会走过来无声地拍拍我的衣服,帮我把皱褶拉平,像是能看穿我的心意。

终于,那帅气的船长爸爸回来了,全家围坐在餐桌前,听他说着国外的奇闻轶事,虽然我完全听不懂,灯光还是显得出奇温暖。婆婆告诉他说,易帮我买了辆自行车。瞬息间,爸爸突然翻脸,像是忽然想到要行使他做父亲的责任,说不可以。他的说词是:“第一,危险。第二,不可以宠我。怎么可以小孩要什么就给什么。第三,就算要买也不能是易买。”他立刻叫家里佣人把车丢出去。我突然吓坏,使出全身的力气大哭了起来。是因为我将失去得来不易的自行车,或是爸爸终究破坏了我对他的美好等待,我现在已不复记忆。

就在爸爸无休止大发雷霆的时候,突然易的声音从屋外出现了。他隔着纱窗大怒说:“你小时候就多乖啊?还不是成天跟人打架?你就会骂,孩子你带过几天?”

爸爸住口了,因为他知道,易说的都是事实,毕竟易也是他的保姆。没几天,爸爸又离开了,我的自行车也被偷了。

我一直不知道易的身体不好,我只记得他老咳嗽。大家说他是抽烟抽太多。有天早上他送我去学校后,说去看病,就再也没有回来。我当时以为他只是需要休息几天。然后,婆婆带着我去一个肺结核的医院,她说易住在里面,但不让我进去,说怕传染。那个下午,我等在外头,踢了好久的石头,很想哭。

再两个月,一个暑假天,我躺在易副官那张铺着凉席的床上,光着脚丫。糖罐子里的糖都快吃完了,他还没有回来。他是那个下午走的。

他的桌上,除了糖罐,还有一样东西,易常常望着它发呆。那是一张照片,照片上的人留着长发。我问过他,他说是家乡的媳妇。两个人似乎没有见过几次面就结婚了。然后,他就来了台湾。他说得很平静,然后转过身去把床垫翻过来给我看,藏着一叠叠扎好的十元大钞。他说很快他就会回去,到时再和她过好日子……对当时的我,这种话题没多大意思。多年后,我常在香港机场转机时,看见那些老荣民身上背着一包包的东西准备回乡,脸上有着疲惫和期盼。我会很感伤,感伤“易”没能等到这一天。

易在我家服务了四代人。我不能替他说他是“无怨无悔”,但牺牲奉献的概念是他教给我的。时代耽误了他,甚至可能糟蹋了他,但也许惟有这种阴差阳错,能向我们展示极致的忠诚和美。易出殡的那一天,我们全家带孝,我公公带着全体老老小小,下跪向他磕头。他是家仆、是书童、是副官、是管家、是保姆、是大厨,是我永远的亲人和老师。也许我有幸,哪辈子也能当上他的保姆。

【我和萧副官 】

相信《长日将尽》这部电影感动了不少人。我除了感动,还多了很多回忆,因为我周围也存在过这样的角色。萧副官就是一个。我喊他“萧”。萧永远西装笔挺地在清晨六点半准时到达我家。每天他的第一个任务,就是把六份报纸从门缝里抽出来,然后一张张用熨斗烫好,以防我祖父的手沾染到油墨。再一份份重新叠好,放在早餐桌上。看似有点搞笑的程序,他却永远态度严肃,一丝不苟。

打开萧副官的礼簿

他也是湖南人,从大陆就在祖父麾下,之后跟着来到台湾。大陆时期,他的正职是祖父办公室的卫兵,当时二十来岁,已婚,育有三儿一女。军队撤退过程中,祖父考虑到他的家眷不能随行,曾经问过他要不要干脆退役,以免与家人分离?他坚决表示,他必须保护着所有工作上的文件,以便有一天回大陆时,资料能完整无缺。我一直不太明白,冰冷的文件怎么可能比得上骨肉的生离死别。还是说,在萧的教养中,忠孝不能两全是天经地义的。

一九四九年,也就是国民党撤出大陆的那年,祖父是中华民国国防部代理部长、兼全国人事部部长。当下工作之一是安排所有的部队人员和辎重安然撤离。最后的一个月间,萧副官就跟着祖父在成都机场奔波煎熬。据说当时祖父先人后己,一直等到最后一架飞机,他才不得不考虑自己的离去。当天很多人都想上那架飞机,最后关头,祖父要萧副官把自己所有私人行李、包括婆婆的细软全都丢弃,能多带走多少人就带走多少人。那一天是一九四九年十二月三十一日,祖父同顾视同将军一道,经海南岛到达台湾。

之后,萧副官继续跟着祖父在国防部工作。祖父办国防丛刊,他被调到那里去做文书,到了五十多岁退休。祖父见他退役后也没事,干脆要他来家里帮忙,每个月还是给他津贴。至此,家里所有与记账、文书有关的事就落到他的头上。

我有记忆以来,他已经在家里工作了。他每天除了弄报纸,最常听到的就是跑银行。我不明白哪有那么多钱需要去银行?后来才知道,是他自己认为那就是工作的一部分,每天都得去查查账户,看看钱数还对不对。

另外一个勉强跟账有关的工作是收送礼。家里有一本礼簿,就是他管的。每逢过年过节,他就一一用毛笔详细记下,谁送来的礼?几点送到?本人亲自送来的,还是司机参谋送来的?大约价值多少?这些资料不是为了明察秋毫,而是有助于回礼。人送礼来了,你就得回,怎么回,只要打开萧副官的礼簿,自是一目了然。

礼又回到我家

年年的中秋节,都早早开始有人送月饼来,数量之多,十年的中秋节也吃不完。所以收到之后,萧副官登记下来,都会再转送出去。有这么一次,看到一盒包装特别精美的月饼盒,我受其外表吸引,想拆开来看,才撕了一角,就见萧慌张地从我手上夺走,瞪大了眼对我说:“这是要转送给秦公公的,你不要弄坏了!”然后看他小心翼翼地用火把小刀片烤热,仔细把原本贴在包装纸上的名片剥下来,重新贴上我祖父的名片。我吐吐舌头,转身走掉,没敢告诉他,其实包装纸的底部已被我弄破了一个洞。

当天接近晚饭时间,门铃又响了,不一会儿,见萧副官拎着一盒月饼进来说,吴先生送的礼。我一眼就觉得面熟,冲上前去,把礼盒翻过来,看了那缺了一角的包装,哈哈大笑说:“这盒月饼出去旅行了一圈,又绕回我们家了!”

数十年过去,身为账房跟礼宾官,萧副官从昂首陪着祖父参加各种喜寿宴,再慢慢扶着祖父参加同辈友人的告别式。所有的礼数细节,就像他的白衬衫般无懈可击。直到有次,又是一个葬礼回来,他显得比平时消沉。我问他,他回说:“你祖父的朋友这样一个个走了,参加葬礼的人也愈来愈少,大家都不敢去想,下次这样的聚会,自己是坐在下面的,还是躺在那里的……”

由于他独来独往,我小时候一直以为他在台湾是单身,后来才知他再娶了个本省籍老婆,还跟亲戚领养了个女儿。是他五十多岁退休时,认为真的回不去了,心一横,决心在台湾有一个家。

他迷茫望着远方,淡淡地说:“想回去,想回去看看,就算能说声对不起也好……”

到八十岁了,他还坚持每天来家里帮忙,直到真的病得走不动了。祖父问他,他还有什么想做。他迷茫望着远方,淡淡地说:“想回去,想回去看看,就算能说声对不起也好,然后静静地躺在她身边。”不久前,他得知在家乡的老婆盼不到他了。

我祖父给了他一笔钱,让张叔带他回去。年纪也不小的张叔,就这么背着病重的萧副官,踏上回乡路。那是他盼了四十年的一趟路,去了,回了,也就是终点站了。那天两老过境从香港转机,遇上了台风,飞机飞不了。当时旧机场人满为患,连找块可以躺下的地方都没有。张叔就这么看着萧副官,在香港机场熬了阖不上眼的一夜。到了长沙,直奔湘乡又是迢迢长路,夜里车子抛锚,受困半途,气温陡降,那又是什么样的折磨?他们可曾疑问,回家也就回家了,何苦受困如此?他们可曾怨恨,一生戎马,老来为何无依无助?或者,对老家的思念,始终能抹平上天对他们的残酷,直到最后一天?

前一阵子搬家,看见很多老木箱子用封条贴着,上头用毛笔字写着各种资料的名目,那应该便是萧副官不愿除役留在大陆的理由。现在老房子拆除了,资料已交回国防部,一切似乎烟消云散。但又不应该烟消云散。我短短记下几笔,想做个微弱的见证,一箱箱的资料即使早为人遗忘、即使一无是处,但确实始终完好无缺。萧副官求仁得仁。

那是萧副官盼了四十年的一趟路,去了,回了,也就是终点站了。

![[集市好物]三星烘干机](https://storage.51yun.ca/market-product-photos/a5596aad-94a1-4dbf-9464-25fb4e5d45d4.750x847.jpg)

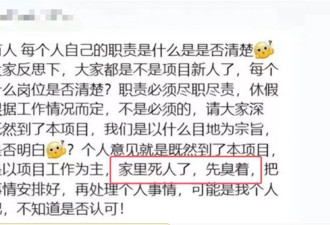

网友评论