结婚人数再创新低,奖励发钱的政策错在哪里?

日前,国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,进一步深化和拓展此前确立的新生育政策。

三年多前,《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的公布,意味着“三孩政策”正式出台,它同时还授权地方探索具体的生育支持措施。在此背景下,这几年来,各级地方政府出台了多种生育支持措施。

这些由多个层级的政府分散地决定出台的促进生育政策,人们通常将它们统称为催生政策。而且,继这些催生政策之后,各地的催婚政策也在不断出台。

从“催生”走到“催婚”是必然的

在一定程度上,催婚政策可以看作催生政策的一个组成部分。当然,从催生到催婚,是很自然的一个发展,因为在中国,通常情况下,结婚组成家庭是生育子女的前提。既然开始催生了,也就很难避免再向前走到催婚这一步。

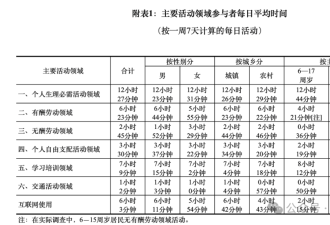

更直接的一个原因可能是,目前的催生政策,大部分都着眼于催生“二孩”或“三孩”(见表1),但是实际上,有不少已经结婚的夫妇,“一孩”也不愿意生(或者因为有很大的困难而不生),对于这些人,再怎么出台催生政策也是不可能生二孩、三孩的。

另一方面,国家卫健委的资料显示,自先后实施单独两孩政策、全面两孩政策、三孩政策以来,我国出生人口中二孩及以上占比已经提升到了55%以上。

因此要想催生出更多的孩子,首先要稳住一孩生育这个“基本盘”,即先得保证一孩家庭的数量有所增长或不下降,而一孩家庭数量的增长的前提是有更多人愿意结婚组建家庭。

在这个意义上,从催生走到催婚,或许是一种必然。

表1:2021年以来若干地方政府出台的催生政策 注一

注一:本表只是一个不完全统计,而且各地出台的催生政策并不仅限于现金形式发放的生育奖励和育儿补贴,一般都还会在孕期服务、产假、孩子入托入学优待、妇女就业保障等方面规定相应的优惠政策,有的还附带了购房补贴政策。

注二:按月或按年发放育儿补贴的,除了湖北省武汉市东湖高新区补贴到孩子六周岁之外,均只补贴到三周岁。

目前已经出台催婚政策的地方政府相对来说还比较少(而且有些是作为催生政策组合的其中一项政策的形式出现的),下面列出了其中的一部分(见表2)。

表2:若干地方政府出台的催婚政策

除了以经济激励的手法催婚之外,在法律上和思想文化上其实也在助力催婚。例如,2024年8月份公布的《婚姻登记条例(修订草案征求意见稿)》第八条提出,“办理结婚登记的内地居民应当出具下列证件和书面材料:(一)本人的居民身份证;(二)本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。”这就取消了以往结婚登记需要出具户口本的规定,实际上可能会起到鼓励想结婚的人违背户主意愿(或至少无需取得户主同意)结婚的作用。

又如,国务院办公厅印发的完善生育支持政策的文件,强调要积极构建新型婚育文化大力倡导积极的婚恋观、生育观,并将相关内容融入到中小学、本专科教育中去。在一定程度上,这基本上就是在说“催婚和催生要从娃娃抓起”了。

“催婚”“催生”思路的背后

地方政府的催生和催婚政策,呈现出了各自为政、碎片化的特点;更重要的是,从政策思路来说,可能仍没有超出就问题解决问题的层面。

不少专家言必称“人口危机”,强调必须扭转少子化、老龄化加剧的局面,认为鼓励生育长期内事关国家繁荣和中华文明传承,短期内有助于扩大内需、稳增长、稳就业。但是需要承认的是,当代中国人的生育观念,毕竟在总体上已经转向了少生和优生,而且个人对自我的未来发展的担忧,业已成为制约婚姻和生育的首要因素(这方面尤其突出的是女性的观念的转变)。

其他影响因素,包括机会成本高、经济负担重、照料子女困难大等等,在很大程度上都是附着在这个因素的基础上发挥作用的。

不要忘记,观念决定行动,如今家庭的功能和形态已经发生了变化,人们不再把家庭的存续视为全部的任务,而越来越重视婚姻和生育对个人发展的影响了。

对于地方政府来说,催婚催生从某个角度来看也许确实是一种有益的投资,长期可能会带来可观回报,并且在短期内就可能见效,但是这仍然只是把“人口”视为一种可以控制和调配的资源。

只要承认结婚和生育是个人决策,不应该受任何力量的强制,那么不把个人的价值实现需要考虑在内的催生和催婚政策,就可能流于就问题解决问题,从而无法具备从整体战略出发解决问题时的政策一致性。

这一点不妨从更原始的家庭形态出发来说明。在这种传统的家庭关系中,丈夫在外面工作并获得收入,妻子则抚育孩子、照顾老人、料理家务。许多经济学家都正确地阐明了,无论是丈夫,还是妻子,他们付出的劳动都是生产性的。

但是关键在于,丈夫由于从外部获得了货币收入,他的劳动实现了显性的价值,而妻子的劳动的价值却无法显性地得到确认。这种差异会带来很大的冲突。古代社会的男女不平等其实是解决这个问题的一个方法(当然不是一个值得赞颂的方法)。

在现代社会中,男女平等了,当夫妻都参加了工作并获得收入时,这个问题有所缓解,但是仍然继续存在,因为家庭内部肯定还有很多无法实现其显性价值的“生产活动”。

也正因为如此,爱情、亲情,以及家庭生活中各种有爱的场景,对于个人的价值实现来说是必不可少的,或者说,它们补偿了无法通过市场来实现的价值。

现在许多碎片化的催生和催婚政策,由于通常是从地方发展经济的需要这个角度进行合理性论证的,恰恰会将个人的婚姻和生育决策带入完全以货币数量进行片面市场化计算的情境,从而可能会起到反效果。(比如,即便政府会奖励给我1500元钱,但是那连拍个婚纱照都不够啊,我为什么要为了这个而结婚呢?)

也就是说,许多地方政府出台催生政策的动机是拉动经济(特别是房地产),而制定催婚政策的目的则是因为催生政策似乎不怎么见效。这是一种“就问题解决问题”的思路,不是“根据整体战略确定解决问题的方法”的思路。

欧洲、美国等西方国家,以及韩国、日本等东亚国家的历史经验,还有经济学、社会学等领域的理论研究,都已经告诉我们——在实现了现代化的社会中,少子化、老龄化是不可避免的趋势。

这里还有一个问题是,在出现了拐点之后,中国人口下降速度似乎比韩国、日本等国出现拐点后要快,有不少人认为直接原因是中国的结婚率下降得更快,而这又可以作为出台催婚政策的一个理由。

那么近年来中国的结婚率为什么会下降得更快?问题可能就出在政策不一致性上面。

政策矛盾:离婚越来越难

从人口统计数据来看,近几年中国的结婚适龄人群其实并不小,但是结婚率却快速下行。

尽管2010年后新出生人口中男女比例失调严重,但就数据而言,20-34岁的结婚适龄人群中男性人数与女性人数相差并不太大,而且由于男性的法定结婚年龄比女性晚两年,这个差距就更小了。只不过由于男性的内部存在竞争或挤出效应,即很多大龄男性会与少龄妇女婚配(例如,成功中年男人迎娶年小妻子),结婚适龄男女人数的实际差距要比数据显示得大得多。

即便如此,相比于庞大的结婚适龄人口,现在的结婚率也显得太低了一些。如表3所示,民政部相关数据显示,自2013年达到最高点以来,结婚率一路直线下行。2023年有所反弹(原因是前几年新冠疫情期间“被耽误”的新人集中登记结婚),但也只是昙花一现,2024年前三季度出现了更加猛烈的下跌。

表3:2013年以来历年结婚率

作为对表3中的数据的补充,再来看一下离婚对数。根据民政部的数据,离婚对数在2019年达到最高峰的470.1万对之后,也呈现下降趋势:2020年为433.9万对,2021年为283.93万对,2022为287.9万对,2023年为259.3万对,2024年前三季度为196.7万对。

离婚率从2021年开始迅速下降,一个很重要的原因可能是“离婚冷静期”制度从2021年1月1日开始实施。根据《民法典》第一千零七十七条的规定,自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期限届满后三十日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;未申请的,视为撤回离婚登记申请。

离婚冷静期制度,在维护婚姻的稳定和下一代的权益等方面均有重要意义,也与国际惯例相符,但是在执行中似乎有所走偏了,实际上导致了离婚难度大幅增大的结果。

事实上,离婚难度的增大,对结婚是有劝退作用的。“婚姻是一座围城,城外的人想冲进去,城里的人想逃出来。” 这句话出自钱钟书的代表作《围城》,虽然是小说家言,但是却得到了经济学家的理论证明。

豪尔特(Hauert)等人在《科学》上发表的论文中证明:参与人可以自由选择退出,是合作得以出现和维持的一个条件。婚姻无疑是一项合作事业,如果没有退出“围城”的自由,必定会削弱人们进入“围城”的动力。

或者至少可以说,如果离婚变得更加困难了,那么人们在考虑要不要结婚时会变得更加谨慎,同时即便结婚了,在考虑要不要孩子时也可能会变得更加谨慎。

从经济学的角度分析,大体上可以认为结婚是个人通过与他人匹配实现合作的决策(而生育则是个人之间合作进行人生最重要的投资之一的决策)。如果觉得结婚和生育无法帮助实现个人的价值,同时又觉得离婚很难,那么即便有了各种催生、催婚政策,也存在导致均衡结果的风险,即本来可以匹配成功的双方未能实现匹配,因为一方觉得结婚生子就是对自己的惩罚(通常是女方,因为发现自己的大量劳动的价值无法实现),而另一方则庆幸不结婚似乎也过得下去(通常是男方,觉得这样更自由自在)。

毫无疑问,各地出台的催生、催婚政策,在边际上(即对那些本来已经打算结婚生子,但是有点犹豫的人来说)会有相当不错的效果,但是由于碎片化,再加上存在政策不一致性,也有可能效果不佳,甚至适得其反。

应该有理由期待,国务院办公厅印发的《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,能够带来从整体战略出发解决问题的政策一致性,因为它强调要从全人群、全生命周期的角度出发,建设生育友好型社会。以便系统继续为您推送优质评论。

网友评论