和张艺谋同学的日子 电影学院78回忆

所有人的大学生活,都是人们年轻时最美好的记忆,都是永远值得怀念的,因为,大学的生活告别了青涩、鲁莽,大学的生活充满了欢笑、快乐,大学的生活突出了自由、随意,大学的生活赋予了挑战、变化,在每个人的记忆中也永远是最清晰的。

那个年代,是物质贫乏的年代。对于物质,“78班”的同学没有奢望过,我们的关注点在学习上,正是这些平凡、朴素、平淡的生活经历,历练、成就了我们的这个团体,也为我们这一代人日后的辉煌,铺垫了一段非常难得的生活基础。今天的幸福、成就,都是由当年散落在我们记忆中的学习、生活的一些情节和细节,在北京郊区的四年的无数个日日夜夜,是我们大学生活点滴、学习点滴汇聚而成的历史史实,这些片段记忆着“78班”的岁月,映衬着我们上学时的形形色色事件,什么艰苦、寂寞、乐观、贫乏、快乐都是我们后来生活的经历的内容和形式,显示着“78班”年轻人的活力与创造力,清楚地展现了对电影艺术的崇敬,显示着对学习的重视和对学习机会的珍惜。

当年无数个学习、生活的片段,闪烁着“78班”求学时的艰苦与乐观,洋溢着年轻人的活力与创造力,也清晰地展现了“78班”对艺术的渴求和对美好人生的向往。

校园

北京电影学院1950年建立,当时是在北京市东城区的石老娘胡同;50年代中期,学院迁址到海淀区新街口外大街小西天现在的中国电影资料馆、中国电影集团所在地;“文化大革命”后,迁至北京农业劳动大学的校舍(今天的北京农学院)。就是这样的颠沛流离,电影学院仍顽强地生存下来。“文化大革命”期间,当时的北京中央音乐学院、北京舞蹈学院、北京戏曲学校和北京电影学院四所艺术院校全部被集中到朱辛庄,起名为“中央五七艺术大学”(“文化大革命”后解散)。“五七艺大”在“文化大革命”结束后,在朱辛庄只留下北京电影学院一家,朱辛庄北京电影学院的旧址现在是北京农学院,直到1986年北京电影学院才正式迁至现校址蓟门桥北西土城路4号的“蓟门烟树”东边的校园。

“78班”四年的大学生活的度过地,是当时校舍在郊区的为数不多的北京的大学之一。那时,校址在农村,被认为是对北京电影学院的惩罚,其实,这是“文化大革命”历史的“罪孽”。“78班”同学的大学生活是与北京电影学院1978年的旧址朱辛庄紧紧联系在一起的,那里成为中国电影人才培养的“黄埔军校”,具有世界意义和划时代意义,与其说今天“78班”对朱辛庄给予了无限的怀念,不如说是“78班”对大学生活的怀念,“78班”、校址、1978—1982年都成为今天谈论的话题。在外界,在理论界,朱辛庄、“78班”的大学生活、1978—1982年的北京电影学院,都被理论化、神圣化、历史化、精神化了,但是,所有的“78班”学生,都认为那里是一个温暖的环境,是一个自由的空间,是学习的一个最佳环境,是躲避社会的一个“世外桃源”。在这里,记忆了一代精英成长的过程,发生了多少故事,产生了多少想法,只有后来的历史知道。总之,当时的校园是培养、哺育、改变、影响、教育、培养了中国电影一代人才的圣地。

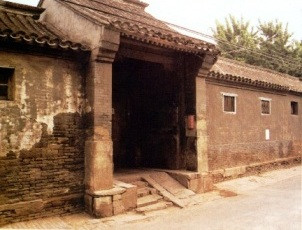

1978年10月,刚刚入学的张会军(左)与张艺谋在老电影学院朱新庄校门口合影。

环境

朱辛庄在当时就是一个农村。距离城区非常远,城里是什么样,我们几乎不知道,环境是特殊的,既安静又乏味,既幸福又单调。每天傍晚学院老师的班车走了以后,那个校园和那个地方,就成了我们的阵地和净土。

当年学院的校舍简直就是一个风景秀丽的“世外桃源”。今天的回龙观城际铁路离朱辛庄其实是非常近的一段距离,若不是现在城市发展了,在回龙观和朱辛庄之间原本就是非常开阔、平坦的土地,现在却有了很多这样、那样的新城市建筑。如果没有建筑的遮挡,出了回龙观城际铁路站,应该是非常容易能够看得见当年朱辛庄电影学院的校舍。

绿树环抱中的校园,建筑比较少,比较低矮,四周的野草、野花、树木、庄稼散发着田园清香的气息,田野的柴草焚烧的味道,带来了田园的特殊味道,让人们心旷神怡。在学院的周围,种有松树、白杨树、柳树、榆树、槐树、苹果树、桃树、梨树、枣树,还种有向日葵、玉米、毛豆、红薯。在如此一个田园的环境里讲起1905年以后的“梦幻”电影艺术课程,简直就是神仙般的日子。

北京电影学院前身是中央电影局表演艺术研究所原址--西四石老娘胡同,成立于1950年。

十年动乱中电影学院一度撤销,在七十年代初部分系口并入中央五七艺术大学,搬迁至昌平朱辛庄办学,1977年粉碎四人帮后,经国务院批准恢复了原建制北京电影学院,1978年全面招收各系新生

朱辛庄:当时朱辛庄学院的大门,坐北向南,挂有教师用毛笔写的“北京电影学院”六个字,其中,“影”字是一个简写体,由一个“井”字和三撇组成,牌子很小,已经发黄了,挂在大门口,没有装饰效果,只有提示的意义,就是这个校牌,频频出现在各个系的集体合影和个人照片中。朱辛庄以前没有围墙,学校周围全是钻天的白杨树和柳树,还有的就是一片辽阔的农田,春天是一片绿色和盎然,夏天是一片墨绿和燥热,秋天是一片金黄和收获,冬天是一片萧瑟和凄凉。只有冬天下雪的时候,给我们带来了无限的遐想。白天,同学们在校园和校园外的田野里,在雪地里留下一个个不规则的印记,像极了俄罗斯油画中的意境和效果,在雪夜里,在月光下,听着脚踩在积雪上的声音,格外清晰。

当然,也有对朱辛庄学校的不同形容,“78班”的同学都记得当年朱辛庄学校门口的南边那一望无际的玉米地,初夏是茂密的枝叶和墨绿的色彩,初秋则是一片金黄和丰硕的果实,晚秋则是东倒西歪和破败的田野景色,冬天则是大雪以后七零八落的脚印。

如今的北京电影学院校址:北三环蓟门桥

小西天:用“78班”同学的语言说,当时我们的大学生活是“冰火两重天”,导演、摄影、美术、录音系是因为在朱辛庄学习,所以,是在“地狱”里磨练。而表演系是因为在城区的原学院校址小西天学习,所以是在“天堂”里“驰骋”。

实际上,表演系当时在城里的小西天上学,教学的环境、条件,比朱辛庄的教学条件、生活条件也好不到哪里去。住的地方,基本上是阴暗、潮湿、简陋、破旧的,但是,学校还是在小西天的院子内建造了几间平房,用于教学。

同时,表演系的教师对每一个同学,就像对待自己的亲人和孩子,对学生的学习、生活、成长付出了全部的精力和感情。在教学上,表演系的教学硬件条件比较差,他们的教师就和学生因陋就简、就地取材,自己动手布置学生们教学、学习的环境,甚至教师自己设计教学的布景、道具、服装。

所以表演系的同学,为教师的这种精神感动,尽管教学硬件条件比较差,但是,他们在形体房、在教室、在树下、在排练间、在院子里,度过了许多学习时光。那时的表演系同学,与其他系的同学在学习上是孤立的,没有什么交流。所以他们上课、排练、学习,都是在有限的班级范围内进行交流,就是这样,在跨系交流上,比起朱辛庄的“78班”其他同学,有一些别人体验不到的困难。但是,表演系的教学是非常严谨的,也是非常规范的,教师教学是非常认真的,同学学习是非常刻苦的,正是这些特殊的因素、环境,为他们日后的成长奠定了非常坚实的基础。正是表演系这些同学的辛苦学习,给学院的历史书写了灿烂的一笔,他们的青春向往和回忆,欢乐和友谊,凝结成了学院的传统。

上体育课由于没有操场,练功房就是最好的场所。当然,与朱辛庄的同学相比,表演系学生的生活同样也是上课去教室,下课去食堂,完了事以后回宿舍的三点一线的单调生活。由于专业的特点,他们用大声的朗诵,反复的唱歌来巩固专业的知识、排遣自己的苦闷。

但是,在朱辛庄的“78班”同学,仍然坚持认为表演系同学所处位置毗邻城市,他们还可以上街,还可以有餐厅吃一些食堂里没有的东西,还可以买他们需要的生活用品,甚至在春天,在周日的时候,可以相约结伴去北海划船照相。比起朱辛庄的其他系的同学,表演系的同学,就像在天上。当然,表演系的同学因为上课、看电影、听报告、听大课、搞演出,还是要经常回到沙河朱辛庄的学校本部,也与其他系的同学接触一下,与其他系的同学交流一下学习的心得。

操场:那时的学院操场只有朱辛庄有,小西天没有。朱辛庄的操场是同学们驻足最多的地方,也是年轻人“生龙活虎、充分展示”的场所,这个操场好像也爱和我们作对似的,每到了春天、夏天,几场大雨就使得杂草、蒿草不断地疯长,我们要经常对操场进行除草。说是除草,那时几乎没有什么工具,完全是用自己的双手进行拔草,经常是手上全是血泡,膝盖也都磨出了血印,腰更是受不了——长时间的拔草,腰都直不起来了。

每天下午4:10以后,教师们下班回城的班车一开动,朱辛庄学校校园里就成为学生的天下,偶尔有几个教师、员工,也都是为学生学习和生活服务的,那时的同学,开始了在操场打篮球、踢足球的活动,操场成为各个系学生之间唯一交流的场所。

我们早上没有人睡懒觉,每天都是早早起来到篮球场打篮球,或者是在运动场上进行其他的体育锻炼,我们拼命地用体育锻炼来锻炼身体,来排遣青春的苦闷和躁动。

舞会:当时,舞会是大学生主要的娱乐和交往形式,远在农村的北京电影学院“78班”,也自己搞舞会。舞场是在学生的大食堂(也是我们看电影、开会的礼堂),准备工作经常是在下午开始,基本上是由团委和学生会操持,在上空拉一些彩色的纸带,在四周放上四张桌子,在上面支上四个大灯。舞会的音乐伴奏,一般是用录音带,只有在非常特殊的情况下,才会由录音系的同学亲自操乐器伴奏。舞会的形式有月光舞会(一盏灯模仿蓝色的月光),烛光舞会(局部的灯忽明忽暗),阳光舞会(灯火通明,云雾弥漫)。举行舞会的时候,其他系的同学都在跳舞,摄影系的同学基本上是在做奉献型的工作,拍照、打灯、搬运。

记得有一次是我和顾长卫、张艺谋负责打灯,在团委和学生会干部的允许和配合下,我们向同学们宣布下面可能要关一会儿灯,然后,灯就马上熄了;接着,黑暗的人群中,就听见下面是特搞笑的发出“亲吻”的声音。然后,我们突然把灯开开,就发现其实有不少人在跳舞的过程中在拼命地亲自己的手背,发出夸张的声音,大家轰笑。每次开灯、关灯的过程,都会有各种各样的笑话。

后来,随着社会舞会举办得越来越多,在北京的文艺院校也开始搞学校之间的舞会。记得我们几所艺术院校在朱辛庄的学院操场搞篝火舞会(晚会),电影学院的男孩比较多,也都比较帅,其他艺术院校的女孩全喜欢和电影学院的男孩跳舞,所以,弄得其他艺术院校的男生特郁闷,也不高兴,甚至之间也有小的摩擦。那些舞会给了我们与其他学校学生相互认识的机会,也给了我们学校生活的感受。

球队:那个时候,对足球还没有什么兴趣,更多的是玩篮球。我印象最深的是当年跟张艺谋、陈凯歌、田壮壮,我们几个人是学院篮球队的,经常代表学校到外边和其他的高等艺术院校打篮球赛。在我们四年学院的篮球队的篮球训练和各种各样的赛事上,我们的篮球队训练和打球的情况安排经常是这样:凯歌中锋,艺谋是右前锋,我是左前锋,壮壮是后卫。感觉壮壮在我们几个人中脑子活、组织能力强,反应快,在每一次的进攻指挥上,经常是“遇事不慌”,点子比较多,控制整场进攻的节奏和局面的能力比较好。在学院的四年中,我们学院的篮球队赢得了许多次文化部在京艺术院校篮球赛的奖杯。

作物:当时,在学院周边的各种各样农作物是我们最最亲近的东西,因为它们可以吃。在宿舍和教室的周围都种有苹果树,学生们最大的乐趣就是偷苹果。其实,那种苹果树由于常年没有人剪枝,树木没有得到很好的养护,结出的苹果又小、又青、又酸、又涩,绝对不好吃,但是,那时候大家就是好动,爱寻求刺激,偷苹果便成为我们的最大乐趣。每当有同学偷苹果的时候,学校管保卫的人就牵着大狼狗抓,但是,没有同学被抓到。

我现在想起来当年的那些同学,可以说没有一个不闹的,全部爱闹。因为搞艺术的人性格活泼起来非常活泼,沉静下来特别沉静,所以当地的苹果、毛豆、玉米、红薯,所有的作物一个也不放过。

饥饿:当时我们住在农村,离城非常远,老师班车走后那个地方就成了我们的阵地和净土。由于物质生活贫乏,我们经常吃不饱,就会到附近的田里去偷蔬菜、偷苹果、偷桃子,学校管保卫工作的人便牵着大狼狗来抓,但是,我们非常灵活,他们抓不到我们。各个班的同学,晚上饿得受不了,就摸到地里弄些毛豆、玉米回宿舍用洗脸盆煮着吃,甚至到厨房的菜窖去偷白菜。打开菜窖的盖子,菜窖太深了,没有梯子根本下不去,我们就叫来女生,让她高举双手,两个男生分别拉着她的一只手,把她放到菜窖里;然后,让她往筐里放白菜,男生用绳子拉上来。几个回合,就可以弄几棵白菜,然后,女生再伸出双手,男生再把她拉上来,回去以后,各个宿舍用水煮着吃,虽然没有肉、没有盐,但是,同学们仍吃得很香,那味道至今还记忆深刻。

穿衣:在导演系和摄影系,由于有些同学自己当过兵和家里是军人的同学多,因此是穿军装的多,田壮壮则永远是一身军装,背着军挎包,穿着军步鞋。美术系的同学的显著特征是服装比较新潮,但是,由于他们每天要画画、接触油彩和笔墨的原因,所以看起来衣服永远脏兮兮的。电影学院的同学的头发甚至是所有艺术院校同学中最长的。当时,搞艺术的人,长头发是最重要的标志之一,所以,美术系的同学也不例外。录音系的同学,由于应届的同学在整个学院班级当中的比例是比较高的,衣着比较学生化,也比较干净、规整。再有,各个系所有的同学的头发都是长的(主要是因为没有钱去理发),摄影系的同学经常自己理发,顾长卫常常免费为同学理发。

消费:由于当时社会发展和经济的现状,“78班”的生活可以用“平凡、朴实、艰苦”来形容。当时,学院学生的基本生活费大约在20—30元左右(当时的助学津贴就是20—30元左右)。一个菜在5分钱到1角钱之间,食堂的主要菜基本上没有什么肉,萝卜豆(黄豆、猪肉皮丁、胡萝卜丁),煮茄子(没有油),炒三丁(土豆丁、芹菜丁、萝卜丁);熬白菜(基本上白水煮白菜)。我们上学的时候物质生活特别贫乏,为了能够吃饱,偷过白菜、偷过苹果、偷过老乡和老师的鸡,晚上到地里弄一些毛豆,回来拿脸盆煮。大部分同学都抽烟,但是最好的是香山(2角3分一盒),一般同学抽打仗(战斗牌香烟,在北京买2角,在天津买1角9分);最后,连买这些烟都没有能力了,只好大家凑钱,让同学回新疆的时候买漠河烟丝(其实就是烟梗颗粒),用《参考消息》卷上抽。

偷鸡:当时,由于生活条件和经济的原因,同学们很少有机会吃到肉。肉是当时最最奢侈的东西,是要凭票证供应的。对于学生来讲,提到“肉”字,眼睛都会泛绿光。由于同学们都处在青年时期,身体对肉的渴望是无法用精神来控制的,只有“放纵”了,“穷则思变”,我们就在校园的周围想办法。先是晚上偷老乡的鸡,抓到以后,拧断脖子,马上塞到书包里。后来,周边的村里,鸡也不多了,老乡也防范得更加严格了,基本上没有什么收获了。最后,兔子开始吃窝边草了,在教师宿舍,在学生宿舍垃圾堆处,开始用气枪打老师的鸡。结果,老师竟然派自己的孩子到宿舍楼里侦察,用鼻子闻,看看什么地方、谁在炖鸡。味道是最好的侦察来源,虽然有时能发现谁在炖鸡,但因为抓不到现行,也没有什么证据,老师也无可奈何,只能说一说,谴责一下。这是我们印象最深刻的肉食来源。

打雀:那时,校园操场后面,有几排平房,有一些窗户没有了,天冷的时候,麻雀就进去过夜。我们发现了这一情况,就开始策划“围攻麻雀”的战役,我们准备了电筒、扫帚。我和张艺谋参加过捉麻雀的集体行动,也单独行动过。麻雀捉回来以后收拾干净,然后,我回家拿来油把它炸了,炸了以后补充营养。惹得全楼都能闻到炸麻雀的香味儿,摄影系特别得意。后来,这个方法大家都知道了,就都去捉麻雀,一来二去麻雀也就没有了。

钓蛙:没有了麻雀,摄影系又开始想新的办法。第二年的夏天,我们就开始晚上出去钓青蛙,一个晚上竟然钓到无数的青蛙。我们用裤子分别系紧裤腿,然后,从裤腰上面往里放青蛙,直到装满了,就扛着裤子往回走。走到三楼的时候,裤口突然开了,所有的青蛙都跑了,充满楼道。青蛙躲在一楼的下水道里,躲在各个楼层的水房和厕所里,不停地叫唤,学生的宿舍顿时成了农村的稻田。灾难是持续性的,青蛙在楼道里整整叫了一个夏天,影响了所有同学的休息和学习,也遭到了所有的同学的谴责,这也成为后来无数次的笑谈。

画票:画票,实际上是一个非常不好和不光彩的事情,完全是年轻人的无知与恶作剧。那个时候画票,已经成为“78班”美术、摄影系的业余工作。记得在一些同学的桌子上,每个月,要“出”好几张公共电、汽车月票。同学们都非常爱看电影,无论是在学校,还是在城里看电影,特别喜欢看连续几天的电影,如果弄到了其中的一张票,那么,连续几天的票就都可以在桌子上画出来。

记不清在文化部还是在政协礼堂,有一个连续三天的新年迎春游艺活动,有猜谜、舞会、电影、演出各种各样的活动,还有饭吃,为了吃饭和看电影,我们用笔画电影票混进了政协礼堂。同学们连续画了三天的票,结果,在第三天“东窗事发”。调查的结果,罪名归到了美术学院和工艺美院的学生头上。为此,电影学院“78班”窃喜了好几天,到了宿舍还为自己的创举和行为而激动,狂聊和庆祝了一个通宵。

示好:就是男生对女生表示友好,甚至产生爱慕。当年北京电影学院“78班”各个系的女生比现在学校的女生要少多了。男生想方设法,通过各种各样的形式,向女生表示友好和爱慕,但是,基本上没有什么戏,女生根本看不上男生,一是年龄的差距太大,二是认为男生不够男子汉,三是认为男生不够成熟和浪漫,四是认为这些人没有什么钱。所以,真正到了“78班”毕业的时候,同学之间结婚的也仅仅是极少的部分,坚持到今天的更是寥寥无几。在我的印象当中,像现在的年轻人一样,当时有很多其他各系男生想追求表演系的女同学,或者是追求录音系的女生,但是追不上,也说不上话。在学院学习的过程中,唯有摄影系的同学还有点优势,可以接近各个系比较漂亮的女生,因为,摄影系的同学要完成拍摄作业,要照相,所以,找这些女同学做被摄对象(模特)不会遭到拒绝,特别是我们摄影系的男生能把表演系的美女女生找来拍照片。当然,在拍摄完成以后,是要给这些同学放大好的照片,摄影系的同学没有食言,表现出了良好的信誉。

居住:大学的宿舍是大学生的主要活动空间和生活空间。在那里,发生了多少的故事?多少欢乐和幸福?留下了多少惆怅和离别?由于国内大学招生人数和学校条件的不同,1977、1978年入学的大学生住宿是千差万别的。

相比之下,北京电影学院“78班”朱辛庄学习和生活的导演系、摄影系、美术系、录音系的同学,住宿方面的条件是比较好的,在城里小西天学习的表演系的同学住宿,包括学习的环境和空间就没有我们的宽敞,条件相对比较差,而且,不是一般的差,是相当的差。

当时,我们所住的学生宿舍是一个四层的老式教学楼。上面其实全部是比较宽大的教室,不知道当年学院对学生宿舍分配的思路是怎样的,所有一楼为部分教工单身宿舍和管理的办公室,其他四个系的学生都集中在该宿舍楼的二、三、四层,二层全部是女生宿舍,三、四层则分别是摄影、美术、录音、导演系的男生。那是一个青春冲动的年代,也是一个喧闹的年代,在宿舍中究竟发生了多少“学习讨论”、“挑灯夜读”、“侃山吹牛”、“浪漫故事”、“宿舍舞会”、“喝酒聚餐”、“单人相思”、“作恶闹剧”、“拳脚相加”,只有我们自己知道。

表演系则完全是在“地狱”里生活。他们住的是条件比较差的平房,潮湿、低矮,夏天炎热难耐,同学们把床上的草垫铺在房顶上,并不断泼水,用以进行降温缓解酷暑;冬天冰冷刺骨,暖气不暖,同学们常违反校规在房间里点电炉子。

就住宿而言,我们敢断定,像我们电影学院朱辛庄这样宽大的住宿条件,在北京当时的任何高校也是绝无仅有的。我们感谢学院给了我们足够的学习空间、生活空间,这些空间成就了我们,使我们的艺术想象和梦想得以自由飞翔。

宿舍:这里主要是指摄影系当年居住的宿舍。当时是在一栋老式的教学楼内,我们住在3层的306房间,偌大的空间,让我们不知所措,我们宿舍的成员有六个人:张会军、张艺谋、顾长卫、赵非、王左、王雁,每个人两张单人床,一张床作为一个大的桌子,可以作学习、吃饭、写字、放一些书本、杂物等使用,另外一张单人床则是专门睡觉的,由于床太低,床腿儿分别用两块砖架高起来。每个同学还另外有一个小课桌,板面上有合页的那种,可以自由掀开,合上便可用来写字,这个桌子是可以上锁的。可以说,在“生活设施”上我们“极尽之奢华”。另外,宿舍的其他空间也非常大,凡是在朱辛庄上学的其他各个系的同学,基本上都是这个待遇。那时的宿舍给了我们自由折腾的空间,也让我们不知不觉狂妄起来。

习惯:“78班”同学在学校的宿舍生活有如下的一些重要特点:

(1)凡是可以吃的东西、好吃的东西,基本上是锁在箱子里,锁在桌子里,防止自己不在的时候,被别人吃了。那年月是一个“饥饿”的年代,同学经常处于半饱或者饥饿的状态,所以,“天上飞的不吃飞机,地下跑的不吃火车,带毛的不吃掸子,带腿的不吃板凳”,剩下的什么都吃,看见什么吃的,不问是谁的,先吃了再说,即使这个同学回来知道了,也没有任何办法,大家彼此彼此。

(2)鞋袜的味道大。男生的各种各样的鞋子,球鞋、棉鞋等的味道,成为男生宿舍的“值班常态味道”;袜子也基本上不洗,硬邦邦的,可以直立起来,味道也很“丰富”。在夏天,宿舍里基本上没有什么蚊子,因为蚊子在这样的味道环境中根本生存不了。

(3)吃完了的饭碗,从来不洗,美其名曰“节约用水”。而实际的情况是,只要是你洗干净的饭碗放在你自己的桌子上,就会有人在吃饭的时候用去买饭,因为它干净,吃饭以前不用洗,吃了以后也不用洗,多好的一件事情。

(4)从来不叠被子。这样的做法有一个非常好的称呼“保持生活的常态”。而实际的情况是,只要是你叠了被子,说明你的人不在学校,马上就有人来在你的床上睡一个晚上(当然,你的床要比较干净),睡完了以后,掀开被子就可以走,不用叠,这是多么省事的一件事情。

(5)下午、晚上在教室、图书馆上自习。在这些地方学习的时候,同学都可以做到安静学习,不影响其他的同学学习;但是,在宿舍休息和待着的时候,却没有一分钟的安静,整个的宿舍,如同一个喧嚣的“熔炉”。

(6)“78班”上学的时候,只有每周的固定时间可以洗上一次热水澡,这对今天的学生来说,是一件不可思议的事情,由于每天同学们都要进行体育锻炼,锻炼完了大汗淋漓,所以,在气候允许的情况下,经常是男生在水房用凉水“盆泼”裸体洗澡,伴随着凉水的浇下,传来一片令人毛骨悚然的叫声。

(7)那时的学生,在晚上(通常是夜里)吃方便面是一件非常奢侈的事情,每当方便面煮好了以后,香味就会传遍楼道,于是,就会有若干人来“蹭吃”方便面,就出现了一个端下火的热方便面任人先吃10秒钟,就会经常有人自告奋勇先吃10秒钟。其实,也就是能吃上一口,还烫得龇牙咧嘴。

(8)在贫瘠的年代,饥饿的人群经常遵循“饱吹饿唱”的法则。在楼道中,经常是各个系的同学在走路时,在水房时,莫名其妙的就会有人喊唱几句流行的歌曲,而且,总唱相同的一句,没有下句,而且,改编歌词、唱歌跑调是家常便饭。

(9)那时,没有电话、呼机、传真、复印机、手机,联系的方式主要是写信、打电报。所以,学生宿舍的公用电话,就成为同学与家人、朋友联系的唯一工具。当时,电话就在3层的306房间,也就是我们宿舍的门口,义务叫电话的任务就主要落在了我们这个宿舍的成员张会军、张艺谋、顾长卫、赵非、王左、王雁的身上。也有路过306房间的其他同学,帮助接一下电话,并帮助叫电话的,但是,他们经常是有意叫假电话,经常喊“谁、谁、谁的电话”,结果这个同学来了根本没有什么电话,白跑一趟,纯粹是恶作剧。

(10)晚上经常“嚎叫”。学生宿舍的半夜,经常是被各种各样的“嚎叫”影响,一个是因为半夜学生饿得前心贴后心,二是由于学习压力比较大,三是寂寞和缺乏交流,所以,就像野外的动物,用莫名其妙和各种各样的“嚎叫”来表达自己的存在,来宣泄自己,来平衡各种不良的情绪。有时听着比较“恐怖”,其实,在年轻人中,这样的情况非常正常。

交通:1978年的北京,道路十分不发达,还没有二环路和三环路,出了积水潭桥往北的道路十分狭窄,也比较荒凉,更没有什么汽车,如果是在北太平庄桥,那就是在郊外了。

“78班”表演系是在城里的小西天学习,而导演系、摄影系、录音系、美术系都在朱辛庄学习,所以,是“两地分居”,经常是这四个系的学生惦记表演系的男同学和女同学,当然,主要是惦记表演系的女同学。摄影系的同学还有比较名正言顺的理由,给表演系的女同学拍照片、送照片,但是,无奈天高地远,其他系的同学没有办法,即使是去小西天电影资料馆看电影,时间也是非常短暂。

那时,“78班”的学生,在朱辛庄根本不外出、不进城。坐345路(或者344路)汽车到德胜门,要花去3角5分钱,然后,从德胜门到当时的西单商场,要再花费1角5分或者2角钱(那时的大学教师工资是56—78元不等)。对于我们学生来讲,如果必须到城里看话剧、画展、摄影展,返回学院的时候,就必须从德胜门(德胜门为始发站)乘坐公共汽车。当时的北京人口不多,郊区的汽车也不是十分发达,平均10—15分钟发一趟车。345路汽车,是属于大站快车,但是在朱辛庄站停靠,从德胜门到沙河朱辛庄花费的时间大约30—35分钟;344路,是属于小站慢车,基本上沿途是站就停,在沙河朱辛庄站也停靠,从德胜门到沙河朱辛庄花费的时间大约50—60分钟;如果是344路区间车辆,不仅属于小站慢车,而且是到了小营站就停驶,其乘客还要倒(换乘)其他的344路或者345路车,才能到达沙河朱辛庄的学院。许多外地的同学,开始的时候经常坐错车,还得下车倒车,后来才渐渐明白这两路汽车的关系。345路公共汽车是“78班”进城的主要交通工具。因为,345路车是当时连接朱辛庄和城市的交通大动脉,所以通常人满为患,有时甚至因车厢无落脚之处需要“金鸡独立”。

当年“78班”的同学在上学的时候,除了学校安排的班车进城看电影以外,同学们基本上不?城,有时甚至一个月也不进城,如果是参加学校组织的活动或看电影,就坐学院安排的班车,如果是到城里看画展、摄影展,就早上5点多起床,6点搭进城接老师的班车,白天在城里干完所有的事情和游逛一天后,晚上到小西天搭送老师下班回学院的班车返回学院,看话剧则先搭班车进城,然后再搭学院接学生的班车回朱辛庄。

网友评论