史海:中国入缅远征军中的异国女性

尽管军队是男人的世界,但在缅北作战中,远征军部队中不乏女性的存在。大批中国和华侨华裔女性在医院中担任护士等工作,国内的文艺团体也曾多次组织团队到远征军中演出,其中自然少不了女性演员的身姿。

远征军中的中华女儿

值得一提的是,当时也有不少异国女性出现在远征军的行列中,把她们当时的形象展现出来,显然也是一种独特的风采。

第二次世界大战中,美军经常邀请歌星影星到前线劳军,把异性的到来作为一种激励士气的手段。中国远征军中的新一军,新六军,装甲部队等都是按照美式配置装备和提供后勤服务的,这种劳军,自然也成为“美式装备“的一部分。

英国歌星安妮.谢尔顿到缅北演出后获赠一面缴获的日军军旗,大喜过望。

中国远征军新编第22师的老兵王家鼎曾这样描述当时的劳军场面 – “到密支那的时候,正巧赶上美国影剧歌舞团的劳军慰问表演,英、中、美三军成弧形围坐在临时搭起的舞台前观看节目。我至今还记得,最受欢迎的是一名叫丽丽蓬丝的女中音。她每唱完一曲,台下就叫喊起“ENCORE”(再来一首!),连续唱了三曲,观众还是不让她下台。最后,她微笑着对众人说,请中英美各选一个代表上台,她要向大家表示谢意。台下于是欢笑声、口哨声响成一片。我们里头个子最高的老痞在众人的笑闹声中兴高采烈地上台,作为中国士兵的代表,和那位漂亮的女星握手、拥抱,最后还来了一个火辣辣的亲吻。“

不过,缅北更多的女性,并不仅仅是作为异性的存在。

由于战争的进行,各国都出现由于男性上前线导致的性别不平衡。中国如此,美国亦如此,这个牛仔的国度的女性并不都是独守空巢,而是纷纷到前方后方承担和男性一样的工作。

尽管时隔六十余年,很多当年的远征军将士依然能够回忆起这些异国女子的风貌,文字中充满了温馨。

中国驻印军汽车六团的老兵陆涵玟回忆,“我还记得有一个美国女护士长,大概50岁上下,很瘦,个子不高,对人很随和。她照顾的一个伤员,不知道怎么的,好象是忘了她的叮嘱,在试图坐起来的时候,用了一下力,把身上还没有愈合好的伤口震裂了,殷红的血从绷带上渗了出来。她知道了,急急忙忙地赶过来,帮他处理了伤口。然后很生气,一脸的严肃。最后,她把手抡起来,在他的屁股上,啪啪来了几下。我们都笑了起来,那真像是亲娘打子,手高高抬起、轻轻落下。”

新22师老兵刘树瀛写过一段关于一个美国女护士的回忆。“战争吃紧的时候,伤兵很多。有一天送来一个受了重伤的中国兵。由于某种原因,手术时不能进行麻醉,否则就会有生命危险!医生们研究了一下,决定采取转移伤员注意力的办法来减轻他的痛苦。他们将这个任务交给了一位年轻的护士。护士毫不犹豫地接受了任务。在手术过程中一直陪在伤兵的身边,鼓励着他。每当伤兵挺不下去的时候,她就告诉伤员,自己深爱着他,要他无论如何都要挺下去!伤兵就在护士的鼓励和热吻下战胜了自己,重新获得了生命……”

不过,最让我印象深刻的,应该是原远征军三十师89团空降突击队周玉璞的一段回忆。周玉璞老先生曾参加了空降密支那的作战,至今生活在扬州老家。萨注意到,在2009年一次对周先生的采访报道中,周老先生提到机降密支那之战中,他所在的飞机上曾有两名美军女护士参加战斗,并有一人在战斗中负伤。

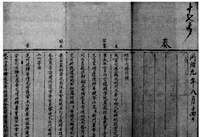

这篇报道比较简单,萨出于了解细节的想法曾试图与周老先生取得联系,但没有成功。幸运的是,最终,通过江苏省政协文史编纂委员会的朋友,找到了周老先生八十年代提供给他们的一篇回忆文稿,题为《忆中国远征军攻克密支那之役》,其中,对这段情景有着颇为详细的描写。由于原文没有电子文本,故此萨做一次打字员,把这次空降作战的有关部分转录如下 – 尽管作这项工作要耗费不少时间,但萨还是决定来做,因为这段文字时隔六十五年看来,依然让我产生一丝感动。

“我和营长联络官凯撒一起到团部开会,当时已是夜晚10时,团长打开地图,用手指着上面一个城市说道,我团的任务是在美方空军以火力制压敌人炮火后,空降敌机场,一边迅速占领该城,切断敌人的南北联络。他又补充说,这是事关盟国胜利的重要战役,只准前进,不准后退。我们面临的敌人是十八师团田中新一所部,这是日军的一支精锐部队,顽强而凶狠,我们要认真对付。说完,他苦笑一下,摆了摆手,要我们于明晨一时全副武装完成登机任务。我们回营传达了上述命令,大家都很紧张,也很兴奋。

当晚,我们举行了临时晚宴,官兵们尽情欢乐。在临战前夕,相互之间更加亲切,忘记了平时间的个人小恨小怨,现在都互相拉拉手,表示要同心协力在战场上英勇杀敌。有些官兵还悄悄地写下了遗书,有的留给他们的父母亲,有的留给妻子或未婚妻,有的留给朋友或兄弟姐妹。

第二天凌晨,官兵们一声不响地登上美军C-40运输机。当时这种运输机只能运送四十多名全副武装的士兵,我带了一个重机枪排上机。突然发现有两名美国人带着有伪装网的钢盔也踏上了飞机,她们带了两个红十字药箱。在手电光下,看到原来是两个美国护士小姐。她们向我吃吃地笑,挪揄地说:‘上尉,我们听你指挥!’这道把我弄得不好意思了。我们通了姓名,大一点的叫露丝,康州人;小一点的叫凯特兰,加州人。

飞机起飞后,从机身四周的窗洞侧视,下面一片漆黑。飞行不到十五分钟,正驾驶员肯尼迪发现有敌机来袭,要大家不要乱动。官兵们很紧张,但并不恐惧,个个端坐在位子上一动也不动。这时一架敌机向我机一阵扫射,机身尾部被打中,一个班长头部中弹,当即身亡。接着,又有几个士兵负伤后在座位上躺下来了。我急忙打着电筒和露丝,凯特兰小姐一起给他们止血裹伤,护士小姐那种从容不迫的工作精神以及对战友的情谊,使我深为感动。伤员们问护士小姐:‘我们要紧吗?’我用英语转译给她们。她们安慰伤员说:‘不要紧的’我发觉她们的手在颤动,眼睛也湿润了。没过几分钟,有几个士兵垂下了头,他们为抗击日本鬼子,保卫祖国,把躯体留在了那炎热多雨的异乡。敌机被我战斗机群击退。我们从窗口看到敌机在黑夜里象火龙一样倒栽在茫茫的林海里。此时,伤员在呻吟,露丝和凯特兰小姐象哄孩子一样唱着催眠曲。伤员们虽然不懂英语,但是,对于感情的语言是灵犀相通的。这时,突然有一架敌机躲过我护航机,向我运输机闯来,一阵机枪声中,一颗子弹穿过我的钢盔擦破我的头皮,又弹跳到机舱壁上,马上就听到弹头和铝制品相撞的声音。这时,凯特兰小姐惊叫道:‘上尉,拿手电来,露丝小姐负伤了!’我见露丝用右手按着小腹,血不断地流下来,脸色苍白,双唇紧闭。见到她那痛苦的模样,我不禁想到我那沦陷区的妹妹,忍不住流下泪来。凯特兰给露丝包好伤口,我用军用图囊给她枕了头。‘谢谢上尉!’她以微弱的声音说道,并用力紧握我的手。敌机第二次袭击后不久,我机飞临密支那上空。这时驾驶员通知我们做好战斗准备,飞机即将着陆。除了死者和伤者随机带回印度外,其余人员一律下机。飞机在密支那机场降落后,我们回雷同伤员和死者告别。

我们下机后,即展开对地的进攻。敌人的火力很猛,子弹着落点很低,我们只能匍匐前进,在前进中还见到凯撒上尉。我们躺在水里,敌人的子弹嗖嗖地落在附近。我军伤亡很大,许多熟悉的战友都倒下去了。敌军官挥舞着战刀发动反攻,企图夺回机场,但是在我军的猛烈炮火下,又被打了回去。

周玉璞在他的回忆中,没有提到后来曾寻访过那两名曾一同出生入死过的女护士,也没提到她们后来的命运。

然而,或许都不需要吧。

这一刻,也许我们能够最真切地感受到,为何那场血战叫做“世界人民的反法西斯战争”!

网友评论