鄱阳湖畔鲤鱼洲:上海知青一生抹不去的记忆

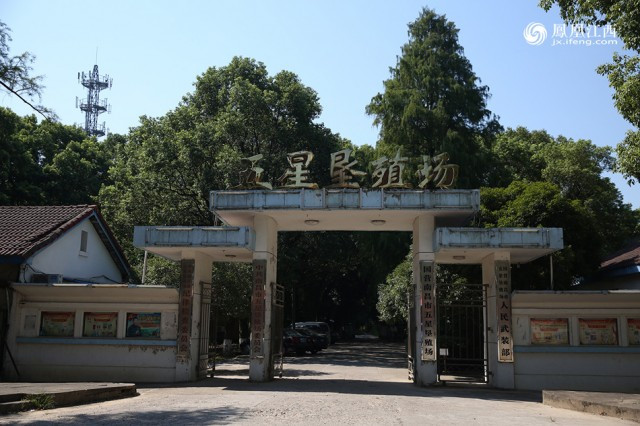

据凤凰江西报道,出了南昌城区一直沿着赣江大堤向东,驱车40分钟左右,我们来到了位于鄱阳湖畔的鲤鱼洲。原江西生产建设兵团九团如今已更名为南昌五星垦殖场。当年的建设兵团团部也变成了五星垦殖场的办公地点。46年过去了,这里的一切依然可以透露出当年知青生活的点点滴滴。

1970年前后,在上海市静安区和黄浦区的各个中学里,16至17岁的中学毕业生被一批批的送到鲤鱼洲。最高峰的时期,加上南昌市的知青,一共有近12000人在这里劳动。整个建设兵团都是军事化管理和编制,这些年轻人被下派到各个营、排及连队从事农业生产。现在的鲤鱼洲,还保留了当年一些知青居住过的平房,里面住的是上世纪80年代从周边地区迁来的移民。

而那些无人居住的房屋,则大多破败不堪,只剩下残垣断壁。鲤鱼洲面积有近60平方公里,有几十个生产连队在此劳动创业。当时每个连队有一百多人,而上海人占到了80%以上。每间平房里,大概要住到6到8个人。有的睡高低床,有的则只能打地铺。

根据当年的《五七指示》,1969年的5月7日,清华大学江西省鲤鱼洲试验农场创建成立,后又称清华大学江西分校;同年9月,北京大学江西试验农场创建成立,后称为北京大学江西分校。许多老教授、老学者也来到了鲤鱼洲劳动锻炼。在鲤鱼洲清华大学江西分校的旧址里,我们还可以看到那个时代独有的特征。

如今,每年都会有好几批上海知青来鲤鱼洲寻根溯源,五星垦殖场的知青公园也孕育而生。一面长长的知青文化墙上,当年的照片、口号、海报都一一重现。当游客们走过时,却不知道那一张张年轻面孔背后的故事。

“1970年4月19号晚上坐上火车,20号就变成了江西人,令我终生难忘。”罗慧芬,现任民盟中央委员,民盟江西省委副主委、江西省人大常委、省人大内务司法委员会委员,曾任南昌市副市长。15岁那年,原本要下放到黑龙江的她,因为在班上年纪最小,在老师“照顾”下来到了环境、条件稍好的南昌鲤鱼洲,从此扎根江西40多年。

“我始终记得,那天晚上7点半,在(上海)闸北区的老车站,送客人群将站台挤得满满当当。当汽笛声鸣起,不忍与子女分离的父母们哭成一片。车上的年轻人也一样,一路从南昌哭到了杭州,才渐渐停歇。”罗慧芬一边看着报纸上刊登的老照片,一边给我们讲起当年的情景。“那时候,下了车连路都不会走,两尺宽的泥巴路,大家手牵手,竟然一起掉到了泥巴里。那才是第一天啊,想想以后的日子心里很不是滋味。”

说起在鲤鱼洲印象最深刻的事情,许多知青都不会忘记在鄱阳湖大堤抗洪的情形。由于整个垦殖场是围湖造田,所以堤坝是在退潮时靠着人力一个担子一个担子挑成的。每年冬天都要加固,那时一天只能睡3个小时。“1973年那场大水,是最危险的一次。当时只有8条救援船,人太多,谁也不知道自己能不能上船。我给家里家写信说,如果一个礼拜后,还没有接到第二封信,就到江西省军区接我的遗物。不过,最后堤坝挺住了,所有人都安全了。”罗慧芬对凤见摄影师说。

后来,罗慧芬通过在赣州的学习深造,分配在江西担任教师,从此再也没有离开过这片红土地。当年罗慧芬和战友挑筑的堤坝依然挺立在鄱阳湖边,她们的汗水和青春也永远地留在了这大堤脚下。

“在鲤鱼洲的三年多时间,我们先后失去两位朋友,他们把生命永远的留在了江西,而我自己也在这里扎了根。”费从鑫,南昌市第十四届人大代表,在离开鲤鱼洲后的三十八年时间里,他一直在江西从事教育事业,担任人民教师。

费从鑫和罗慧芬一样,在1970年4月踏上了来南昌火车。当时年仅17岁的他,从上海东辉中学下放到了江西生产建设兵团九团二营七连。那时候个子只有1米5不到的费从鑫瘦瘦小小,被安排到了养鸭棚,当起了“鸭司令。”

“1972年,大约晚上7点的时候,连队点名时发现少了一个人。立即吹哨子集合,并在白莲闸一带进行搜寻。最后,有人在岸边发现了失踪者的衣物。几个水性好的知青纷纷下水,但是由于水流湍急,搜救无果而终。直到第二天,死者的尸体浮了起来。”对于费从鑫来说,他的鲤鱼洲记却是多了几份伤感。“我还记得,追悼大会是在仓库里开的,死者的父母泣不成声。”如今,开追悼大会的仓库还孤零零地在田边,早已荒废。

“我记得,小唐说过她的梦想是当广播员,而且她的普通话讲得真好听。”1973年的三八妇女节,一场大雨又让费从鑫失去了一位战友。“当时正在开妇女大会,那时的房屋多为土坯墙,食堂也是。一场大暴雨袭来,土坯墙不堪重负,轰然倒塌,小唐就再也没出来。”在荒废的食堂里,还隐约可以看到当年写着菜谱的小黑板和打饭的小窗口,只是这里早已不再热闹,只剩下一丝丝的悲伤。

“能吃大米,离城市近,来江西是上海知青最好的去处,我是因为两个哥哥都去了吉林,才幸运来到鲤鱼洲。”孙勇,1970年从上海黄浦区来到了南昌。

“从南昌火车站下车后,先坐军用卡车到李家庄,再坐着大船沿着赣江顺流直下。”孙勇(右二)和同几百名上海知青第一次踏上了鲤鱼洲的土地。“一到那,我们都懵了,根本没有路,全是泥地走一步摔一步。头几个月大家还算新鲜,但是三个月后,每天晚上都有人躲在被子里哭。”

如果说踏上鲤鱼洲的土地改变了孙勇的命运,那么他靠着自己手中的画笔再一次改写了自己的人生。“我从小就喜欢画画,我到鲤鱼洲来带的行李都是画具。1974年,南昌师范招收美术专业的学生,来我们农场打听有没有合适的学生。在团部的推荐下,招生老师看了我作品,一周之后就得知自己被录取了。”孙勇清楚地记得,那个晚上他兴奋得整晚没有合眼。

毕业之后,孙勇被分配到南昌扬子洲中学。后来因为毛主席去世,没有人会画悼念用的巨幅画像,孙勇被调回文化馆工作,从此告别了农村的生活。与江西结下不解之缘的孙勇索性把户口迁到了南昌。在孙勇记忆中,象征着那个年代风貌的美术作品,也永远地在鲤鱼洲保留了下来。

“我们这些留在南昌的上海知青,几乎都当了老师,因为那个年代想要回城,就只能读师范学校。”余百临,南昌广南学校的物理老师。和孙勇费从鑫一样,在1970年4月16日坐上了开往南昌的火车,从此命运的道路拐向了江西。

“当时,所有的上海家庭都无法逃脱这样的命运,因为是家里的独子,我幸运地被分到江西。”如今已经退休的余老师(右一),回忆起当年的情形依然历历在目,“这一辈子都记得,出发那天敲锣打鼓,年纪小小的我们戴着大红花感觉很光荣,但是父母们知道,孩子一去就很难回来。”

对于这些城市里的孩子来说,夏季“双抢”是对他们的第一个考验。余老师回忆说,在“双抢”时节,早上三点起来插秧,七点钟回去吃早饭,然后继续割稻子。保证在八月一号之前要完成任务(把第一季的稻割掉把第二季的稻种上去)。在鲤鱼洲的第一年春节,大年三十晚上宿舍里一片寂静。突然有人开始哭了起来,随后所有人都像被传染了一样,顿时哭声一片。

1975年,余老师考上了南昌师范,毕业后被分配到广南学校工作至今。“现在政策好了,大部分知青都把户口迁回了上海。加上我们这批人基本都退了休,所以还在南昌的知青越来越少了。寒暑假的时候,我也会回上海住一住。”余老师对凤见摄影师说道。当年余老师和战友们“双抢”的百亩良田依然郁郁葱葱,每年都要为南昌市区提供大量的粮食储备。如果没有当年知青们的开荒创业,这里可能还是一片汪洋。

随着1979年最后一批知青返回上海,鲤鱼洲也结束了它的“知青”生涯。在通往鲤鱼洲的路上,当年知青们在长堤上种下了小树苗,如今已长成参天大树。繁茂的枝叶把道路遮盖起来,犹如隧道一般。在隧道的尽头仿佛还能看到,在那个特殊的年代,一群像花儿一样的年轻人来到了鄱阳湖畔,他们的青春、眼泪甚至生命,永远地留在了这里。

![[集市好物]2013 Volkswagen Tiguan](https://storage.51yun.ca/auto-car-photos/822f73d4-ef2b-4f2f-b6cd-5fe6dc5d20c3.600x800.jpg)

![[集市好物]2013 Volkswagen Tiguan](https://storage.51yun.ca/auto-car-photos/ac3ef050-cc18-42c1-89e4-3f5f13652c73.600x800.jpg)

![[集市好物]2013 Volkswagen Tiguan](https://storage.51yun.ca/auto-car-photos/5b0d001f-6bf5-4ff6-a1ea-7cd8f467b89a.600x800.jpg)

![[集市好物]2013 Volkswagen Tiguan](https://storage.51yun.ca/auto-car-photos/e615bb57-0899-428a-80c6-97135069b7b0.600x800.jpg)

网友评论