伊朗籍美国人自述:川普移民禁令深深伤害了我

家人在伊朗的学生、人权工作者、甚至普通人,都沦为那条任性而又严苛的政策的无辜受害者。

自特朗普颁布波及甚广的禁令——禁止来自七个以穆斯林为主的国家的人民入境旅行或移民——还不到两周时间,我们已经感觉进入了一个全新的时代。即使法院部分或全部否决这一禁令,它的存在仍然是对穆斯林和中东人民的打击宣告。像特朗普那样在推特上将国民中来自某些国家的人分离出来,并称作“坏人”的行为,无疑是对种族主义的纵容、对这部分人的偏见,而这都让他们感到脆弱无助。我身上也流着伊斯兰血液,我希望我可以说这是我们第一次受到这般敌视和排外。

我是在加州上的高中。1979年伊朗革命和敌对危机中的岁月,我是在那儿度过的。对于很多伊斯兰血统的美国人来说,尤其是那些比我更早移民到这里、经历了革命早期和两伊战争的人来说,这些事件在他们心理上留下了恐惧,让他们感受到了世界的冰与火。曾经年少的我并不能理解伊朗和美国之间的分隔政策,也不懂敌对危机的原因,但是我也见证了媒体和美国对一些国家的视而不见是如何导致了那些仇恨言辞,有些人甚至还要 “用核武器打击伊朗”。

即使美国和伊朗政府的敌对状态持续了很久,到了21世纪,大多伊朗人已经开始把美国当作自己的家园。然而,在911恐怖袭击发生之后,新一轮焦虑和病态的安逸出现在了伊朗籍的美国人身上。纵使伊朗人并没有参与恐怖袭击,乔治·华盛顿对所谓伊朗“邪恶中轴”的宣告再次点燃了新的敌对。共和党总统候选人约翰·麦凯恩曾在2017年开玩笑说要轰炸伊朗;时间更近的还有,大老党(共和党别称)议员试图公开破坏巴拉克·奥巴马同伊朗就核问题的协商。

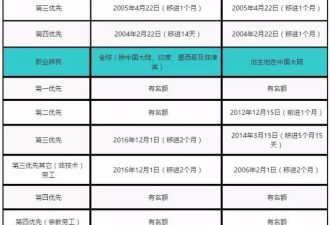

对伊朗和伊朗人民的诽谤并非什么新鲜事,但特朗普的行政命令着实令人震惊。大约有100万伊朗人居住在美国,他们受到禁令的影响大于其他任何群体。很多人因此愁容满面,这种创伤显而易见。该令规定持有90天签证的伊朗人暂时不得入境,但如果伊朗不能提供给美国政府更全面的游客信息,该禁令仍将持续下去。

对于伊朗人和伊朗籍美国人来说,这一行政命令已经造成了混乱和恐慌,加剧了军事冲突的潜在危机和对两国冲突的焦虑。自革命和敌对危机开始的38年里,很多包括我在内的伊朗籍美国人都在将要开战的恐惧之中飘忽不定。但我们依然保持乐观,希望这两个纠葛了70多年的国家能够寻回友谊,互相理解。

特朗普的行政令会带来诸多不良影响,但对伊朗侨民和游子来说,以下四个尤为重大:

1.它限制了伊朗人在受到政府迫害和人权侵犯时离开伊朗在美国寻求庇护(包括同性恋者,宗教少数群体,政治积极分子,和记者)的机会。

2.它导致了伊朗人在文化、科学、政治层面交流的缺失,进一步腐蚀伊朗建立外交关系的能力。

3.对于持有美国绿卡的伊朗人和伊朗籍美国人来说,见到他们的家人将更加困难。

4.最糟糕的是,它会加剧人们对特朗普和他的顾问史蒂芬·班农借机制造军事冲突的恐慌。

对于美国周边、欧洲和澳大利亚的大学生和教职人员来说,这一禁令将他们的未来丢进了不确定的深渊。在禁令被签署后的短短几天内,我收到了数封邮件和多通电话。一个不愿透露自己名字的学生打电话告诉我,“我不知道自己是否还能够留下来完成学业。如果我不能回家探望我的家人,我年迈的父母,那我不知道我是否还想留下来。”

一位Facebook帐户名为ShiMa(按照她的要求,在此称呼她ShiMa)的研究生,同时也是悉尼大学PhD候选人,取消了她准备在美国开展的调研。“我正要赴美参加交叉咨询会议,但不得不因为DT(唐纳德·特朗普)的禁令而取消一些原定安排,只因为我是伊朗公民”,她写道。我对一切感到太沮丧了,好几天不能写作。我已经花了数月填写各类少数民族的申请表,赞助,和计划采访。这一禁令就是长久以来我们一直所经受的折磨的再现,一切都让人无法承受,我知道在独裁之下的生活是什么样的。

索勒,伊朗公民(是我曾经学生的同事,在几年前回到了伊朗),开始了斯坦福大学PhD项目的申请。她通过Facebook发给我了她丈夫写的一段话:“在从我国最高学府谢里夫理工大学毕业之后,我的妻子和我都计划赴美攻读PhD学位。跟我的很多大学同僚一样,我梦想前往亚利桑那州立大学,我的妻子梦想是斯坦福大学。我们在特朗普当选之前就开始了申请流程,虽然我们也很担心我们是否能拿到签证,但我们依然保持乐观的态度。我们为了凑够申请费攒了一年的钱,我的妻子为此卖掉了她的嫁妆。然而一切都在眨眼间烟消云散了,大笔一挥,注定了我们的苦痛。”

学术界以外的人同样也因行政命令而苦恼。“即使禁令被推翻,这样的言辞已经产生了影响,”海外艺术家链接——一家位于旧金山,致力于将伊朗表演艺术家、音乐家、舞蹈家和作家带到海湾地区的文化艺术组织的总监纳齐·卡维亚尼说。“禁令不仅增加了我们工作的难度,而且让伊朗艺术家们岌岌可危。”卡维亚尼解释道,让艺术家和音乐家们入境的审查流程本就已经足够漫长和艰难了。“有时候,艺术家们要等上一年的时间,才能够获得签证在美国进行为期两周的表演。”

对于一些伊朗艺术家来说,这一流程可能会耗上好几年,因为他们必须得到本国政府的许可同时得到美国签证才能在到这里表演。卡维亚尼说,很多艺术家为了能够走出伊朗进行表演苦练技艺,本国的机会实在少之又少。

对于其他人来说,比如福瑞则·马哈茂迪,位于海湾地区的人权活动家兼UnitedforIran的创始人,禁令对他们本身和事业都产生了影响。马哈茂迪说:“我们一般的员工都是活动家,都曾经饱受伊朗政权的侵犯和监禁。”“我的同事逃离了伊朗,在等待合法文件的两三年里流离土耳其,直至允许作为难民入境美国。现在人们不能离境参加会议、集会、或培训,也不能探访爱人或让爱人前来探访。有一些还在等待承诺过但从未实现的绿卡。现在的他们为他们的命运感到渺茫。”

最受禁令伤害的是那些在伊朗面临被自己政府迫害的人们:记者、政治活动家、同性恋者、以及宗教少数人群,如巴哈教徒。特朗普政权和伊朗政府是敌对的,但是这一禁令还伤害了那些并不赞同德黑兰政府的伊朗公民。

巴哈教徒的朋友妮卡·罕贾尼,现在住在蒙特利尔。她身在伊朗的家人在过去几年中饱受政府的侵扰、监禁等诸多折磨。她说,该禁令以及反穆斯林、反伊朗情绪“违背了美国的立国之本”。她的很多家庭成员都受到了美国政府的庇护,在这片土地,他们可以继续自己的信仰,构建社区,上大学。“在伊朗,巴哈教徒不允许接受高等教育,他们只能依靠地下大学组织来提升自己。”她告诉我,“离开伊朗是巴哈教徒繁荣发展,秉持信仰的唯一途径。”

虽然不排除该禁令最终被法院驳回的可能,但是法律之战已经打响。禁令即使被推翻,它对生活和工作在美国这个“家”的伊朗人的巨大心理伤害不会随之消失。

我的表亲沙哈路·马德蕾茜在华盛顿工作,已经取得了永久合法居民身份。她为她的父母今年是否还能去美国探望她而感到担忧。她曾经得过癌症,后被治愈,已经很久没有与父母相见了。她的父母在半年前就提交了旅游签证,至今仍在等待审核通过。

“他们已经72岁了,曾经来探望过两次,但是每次都不超过5周,即使是我生病的时候,”马德蕾茜说。“我曾经也怀疑他们是否能拿到签证,还计划在夏天自己去伊朗探望他们。我现在很生气,因为我觉得我回不到伊朗了,那太冒险了!”

马德蕾茜说她不知道她父母还能不能拿到签证顺利来到美国看她。“我喜欢我的生活。我所居住的国家有我爱的亲人、家、工作,和朋友,我也履行义务上缴税务。但是最近,我觉得有一种自己是人质的感觉,”她说,“我被迫要在努力工作得来的移民机会和探望父母——我最珍视的人之间做出选择。一切都不应该是这样的。”

马德蕾茜说她不知道她父母还能不能拿到签证顺利来到美国看她。“我喜欢我的生活。我所居住的国家有我爱的亲人、家、工作,和朋友,我也履行义务上缴税务。但是最近,我觉得有一种自己是人质的感觉,”她说,“我被迫要在努力工作得来的移民机会和探望父母——我最珍视的人之间做出选择。一切都不应该是这样的。”

作者:伯希斯·卡利姆(PersisKarim)

网友评论