沉重的真相:美国记者调查印度杀妻案

这个名叫贾汉吉尔·可汗的年轻警员起初向我们宣讲了官方关于吉塔案的说法——官方把吉塔被杀定性为一场意外。

印度皮普利凯拉——在印度的最后一周,我去和贾希尔丁·梅瓦蒂(Jahiruddin Mewati)道别。他是一个小村子的村长,我因为报道去过那个村子十多次。

我和贾希尔丁其实不算朋友,但那些年里,我们聊天的时候不少,主要是关于当地的政治。我发现他毫无顾忌,颇为坦诚。他怀疑我的动机,但又觉得我有趣,可能就像一只会说话的小狗那种有趣,不在乎我说的具体内容。

尽管没受过教育,但贾希尔丁是一名老练的政客,刚刚赢得当地一场竞争激烈的选举。交谈期间,他常常会突然开始发表一通有关真理和正义的言论,情绪激动,充满爱国主义色彩,同时重重地拍打塑料桌以示强调,导致桌子弹起来。这番举动的效果在一定程度上会受他抽动秽语综合征(Tourette's syndrome)的影响。抽动秽语综合征导致他每隔一定的时间就要插进“penis”(阴茎——译注)这个词。

他对自己工作的阴暗面很坦率。他占据的职位本是留给来自低种姓的女性的,但没人假装这不仅仅是一场骗局。选票上是他妻子的名字,出现在海报上的人却是他。

他在当地政府内部所做的几乎一切都是交易性的,都是为了获得小的家族和种姓团体的选票。滑稽的是,这种做法似乎相当有效。

在他宠爱的选民中,有一个群体是曾经的乞丐。他们属于我在印度看到的最穷的人。过去两年,我定期去看望他们。他们的生活得到了惊人的改善——有些情况下是通过贾希尔丁的干预实现的。

他说服——我的意思是贿赂——种姓领袖允许女性做零工,她们的收入不断增加,这可以通过新修的砖房和营养良好的孩子明显看出来。新出台的一项补贴让女性用上了煤气灶,把她们从难熬的捡拾柴火工作中解放了出来。这种转变让我觉得低调却有着革命性的意义,好比避孕药在西方的问世。

我想称赞他对这些人的支持,同时和他告别。我的所有行李都已经装上一艘集装箱船了。船已经离开孟买港,越过非洲之角了。

得知我要离开的消息,贾希尔丁似乎有些不安。或许是因为觉得再也没有机会了,他在接下来的45分钟里不断问我问题。

英国人为什么离开印度?如果英国人离开了,你为什么还在这里?你们最喜欢吃什么?你是不是觉得我问的问题很愚蠢?在美国,如果我喜欢你并把你带走,你父亲会杀了我吗?在这里采写新闻对你有什么好处?你银行里有多少钱?你工资多少?如果你不告诉我你的工资,我怎么知道你有多少钱?白人不诚实是不是真的?接替你的人来了后,他愿意租我的车吗?

时间就这样过去了。我承诺保持联系,他把我的电话号码存在了“Angrezi”的名下。这个词翻译过来大概是“白人女士”的意思。最后,我们友好作别。

不久后,有人和我说了皮普利凯拉发生的一起谋杀案。我意识到我要再去找他一次了。

周四:可怕的传言

在皮普利凯拉报道期间,我常在一个名叫安于姆(Anjum)的女子家里落脚。她家旁边有一个手摇式水泵,她因此发挥了收集传言的作用。

懒洋洋地在那里休息时,我听说去年一名女子被她丈夫当着至少十几人的面打死了。

安于姆说,那名女子的尖叫声让她从沉睡中醒来,她抹黑走到20英尺(约合6米)外的邻居家。那个名叫吉塔(Geeta)的女子蜷缩在邻居家的浴室里,那是一个围起来的U淋浴间。她对替我翻译的同事苏哈西尼(Suhasini)说,那名女子丈夫手中的竹竿一下接一下地落在她身上。

“为了保护她,我把她拖了出来,”安于姆说。“没人保护她。所有人都只是看着。”

但当安于姆离开时,吉塔的丈夫——名叫穆凯什(Mukesh),身形瘦小——站在被重重摔倒在绳床边上的吉塔旁边,又用竹竿朝她头部打了几下。吉塔当场死亡。

安于姆说,让她感到不安的是,这起杀人事件发生后,有人报了警,但警方几乎立即就结束了调查,几小时后便释放了穆凯什。

安于姆说,她目睹吉塔被她丈夫杀害。

实际上,就在我去的一天前,穆凯什再婚,娶了一个肤色比去世的妻子浅,个子也更高的姑娘。他让新婚的妻子坐在摩托车后座上,载着她四处炫耀。

穆凯什的兄弟巴布卢(Bablu)恰好在安于姆家旁边闲逛。他说,穆凯什发现吉塔骗人,所以才杀了她。

“他是很伤心,”他说的是穆凯什。“但昨天他又娶了一个妻子。所以他为什么还要伤心呢?”

我们开车去了位于几英里开外的最近的警务站,一个名叫贾汉吉尔·可汗(Jahangir Khan)的年轻警员被派将出来,与我们交谈。他带着一把枪托底部用铁丝缠住的步枪——他估计那把枪来自“希特勒时代”——他说他敢肯定我是美国人,因为我说话的时候鼻子会颤动,他看詹姆斯·邦德(James Bond)系列电影的时候发现美国人都这样。

我们的谈话的精简版如下:

警员:她当时正在露台上睡觉。她醒了过来,要去小便。那里有一截木质楼梯,一截用竹子制成的简易木质楼梯。她下楼梯的时候,腿一滑,摔伤了脑袋。

记者:她身上的伤难道不意味着发生了更暴力的事情吗?

警员:如果被人用棍子打,棍子只会打到脑袋上的一个地方,然后你就死了。但当你从楼梯上摔下来的时候,伤到的就不仅仅是脑袋了。她身上有七八处伤痕,这意味着她没被人用棍子打,而是摔下了楼梯。

记者:通常而言,摔下楼梯似乎不会让头部受那种伤。你或许会扭断脖子。

警员:摔下楼梯会让你全身上下都青一块紫一块的。

记者:她的邻居没告诉你她挨打了吗?

警员:一些邻居说是她丈夫杀死了她。但这个妻子挺不错的。她很强壮,吃得好,很快乐,她还有两个孩子。她健康而又丰满,像你一样。

过了一会儿,警员表示他无法腾出更多时间讨论该案。离开的时候,他转过身对着我。

“这是你们国家之类的外国玩的把戏,”他说。“你会写点什么。人们会读到你写的东西,并断言‘这个国家再过100年才能进步’。”

周五:拜访凶手

我在某种程度上对那名警员最后说的话持赞同态度。

过去10年间,先是在俄罗斯,然后是印度,人们千百次地以不同的措辞向我提过同一个问题:你是谁啊?竟然跑到这里跟我们说我们的体制有什么问题。而且的确,驻外记者这个营生从头到尾都透着一股殖民主义气息。我在海外工作的这些年,美国对于宣扬自身价值观的兴趣先是缓慢减退,然后是急剧下降。我觉得填补真空的地区霸权未必能起到更好的作用,但我不确定它真有那么糟糕。

我担心自己写了太多关于暴力的事情,就像那个警员所说的那样。特别是如今的印度每年都有数以百万计的人得以摆脱赤贫,这里有很多东西值得期待——伴随移动电话与互联网接入而来的改变;年轻女性拿到自己的第一笔工资,甚至许多家庭还有望安装第一台空调。

我同样写过这类故事,但是从赤贫到普通贫困的转变是微妙而难以捉摸的。而暴力则是如此显而易见。

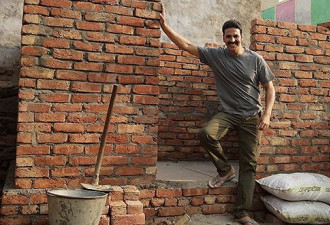

穆凯什和吉塔的家庭照。

但也有这样的事情:我和住在穆凯什杀死妻子的那个院子里的两个年轻女人聊过。事发第二天,她们蹲在地上,用双手擦去血迹。然后用一层薄薄的牛粪覆盖整个庭院,让它们硬化成石膏状的东西。

在家庭之中,新婚妻子的地位是最低的,这意味着如果食品不够的话,年轻女人即便怀有身孕也不能吃饭。根据种姓规则,当着地位高的人,她们不能坐在椅子上或床上,然而大多数时间里都会有地位比她们高的人在场,所以一直以来,我采访她们的时候就是坐在一张小床上,她们蹲在我的脚边,仰头看着我。

问起吉塔遇害的事情时,大儿媳压低了声音,因为她的回答和村民们的意见并不一致。

“这是不对的,”她说。“如果我丈夫打我,那现在会怎样呢?”

我们穆凯什的露台上找到了他,他正和新婚妻子一起切着秋葵。爬楼梯时,我的心脏狂跳不已,但这是没有必要的:我们问他是否杀死了自己的妻子,他详细地向我们讲述他是怎么做的。新婚妻子说她相信吉塔死有余辜,穆凯什用不着为此担心。

这位新婚妻子很是兴奋,因为她可以用燃气灶做饭了,这个燃气灶还是吉塔去世前登记获取的。她红着脸说,起初她很害怕这东西,但是穆凯什帮她点着了火。她正戴着吉塔的首饰,并且使用她的化妆品。

她似乎对一件事情感到忿忿不平——公公婆婆告诉她,婚礼之后,他们会用一个新的名字称呼她。现在,她的新名字是吉塔。

周六:回到警员那里

在我的工作中,令人心满意足的事情不多,抓住别人说谎是其中之一。第二天我们回到了警察局,带上了我用手机录下的穆凯什的自供状。

那位警员似乎有些不安。他说他不想在警局里跟我们说话,并邀请我们到警局对面的茶水摊去。但是那个茶摊被六个身穿卡其制服出来休息的警察占了,他们互相揉乱对方的头发,吸着比迪烟。于是这位警员带着我们来到一个小小的拖拉机维修店,我们面对面地坐着——他坐在草坪的椅子上,我坐在一张绳床上。

天很热,不断有吱嘎作响的牛车经过这条主路。我们告诉他我们之前一天发现的情况后,那名警察不停地用手绢擦额头上的汗。然后,过了一两分钟,他开口说话。

“你得到消息,”他说,“然后你去调查。每个故事都有两面。我们必须假定双方说的都是实话。穆凯什跟我们说,她摔下了楼梯。我们也问过那个女孩的家人。她的妈妈书面承认,女儿是从楼梯上摔下来的。”

在之后的45分钟时间里,我用很多不同的方式问他同一个问题。苏哈西尼在翻译时尽量让我的问题听起来不那么愤怒,但那并不容易,因为我就坐在离他三英尺外的地方,身体前倾,盯着他的眼睛。

如果你当时问我,我可能很难跟你解释,为什么事实那么重要,因为我采访过的人中似乎没有一个人对重新调查此案有兴趣。但是,我一直问他,他一直撒谎,直到我们都筋疲力尽。

在某一个时刻,我们的谈话似乎出现了一点波动。我们安静地坐着,已经找不到其他重申自己立场的方式。他盯着商店的后墙,突然谈起了圣雄甘地。

“这里的人把甘地的肖像挂在墙上,”他说,“但他们并不遵守甘地的原则。”我问他是否喜欢当警察,他轻轻摇了摇头。说不喜欢。

然后,他请求我们开车载他回家。我猜他只是对坐空调车感兴趣——这里的人很穷,他可能再也没有别的机会坐空调车——不过,车一开起来,他就开始说话,没看我们,而是盯着前面的路。

“我跟你们说,这是一场谋杀,”他说。

他说,穆凯什的家人贿赂了警察局的高级警官,但这事之所以能成,首先是因为村长贾希尔丁·梅瓦蒂积极说服吉塔那位寡居的母亲撤回谋杀起诉。吉塔的母亲是打零工的,住在30英里外的一个村子里。

整个事件让他有点恶心。“这件事让我感觉很糟,”他说。“这是我想辞职的原因。这里99%的案件都是这么处理的。我非常愤怒。我是一个诚实的人。我可以告诉你们,这里有四个人,他们强奸妇女就像从鸟身上拔毛,但他们从来没被拘捕。”

他说他想当司机,问我是否可以帮他搞到去美国的签证。他问我父母多大年纪,住在哪里,是不是有很多美国人有糖尿病。我承认那是事实,他奇怪地看着我,问道,“那我为什么要去那样一个地方呢?”

皮普利凯拉村的村长贾希尔丁·梅瓦蒂。

周日:头领的解释

所以,我又回到贾希尔丁的院子里,这次带了一个文件夹,里面全是他违法的证据。

我们的关系发生了变化。我把手机放到他面前的桌子上,这样他就知道我在录音。他的儿子在听我们谈话,儿子一度试图提醒他,他是在承认自己有罪,但贾希尔丁一点儿也不在乎。他对我们说,他为自己能压下这个案子感到自豪。

那并不是因为他认为吉塔应该死去,或者她的丈夫应该逃避惩罚。而是因为更实际的原因。穆凯什庞大的家族掌握着150张选票,而贾希尔丁上次凭借91票获胜。对他们的种姓来说,谋杀案会是一个污点,通过掩盖这起谋杀,他给一个关键的票仓帮了非常有价值的一个忙。将来,那可能有助于他再次当选。

“在印度,投票从来都不是为了发展,”他说,“也不是为了做好事。投票都是为了种姓、家族和社区。百分之十的人会说,‘他做的事对我有益。’”

他说,那并不容易,警察向穆凯什的家人要了一大笔贿赂。他说,最难的是劝说受害者的母亲撤销起诉。

吉塔的母亲是打零工的,身材矮小,皮肤黝黑,在工地上干活,每天头上顶着篮子来回运送混凝土。女儿去世前,从没有警察找过她,更别提村长。但是,当他们看到女儿尸体的情况时,她很愤怒。她的亲戚们说,穆凯什下手很重,透过裂开的头皮,可以看见她的头骨。

贾希尔丁称,自己给吉塔的母亲做了五个小时的劝说工作,她才最终松口。

“他们特别坚定——他们说,‘我们不会允许这种妥协发生。’他们不会动摇。他们把女孩的尸体送去剖检,”他说。

有时你会感觉,强调个体权利的欧洲法律体系,对这个非常注重群体权利的国家影响甚微。政治领袖们让这一点渗透到了文化中:在印度,平等是指群体间的平等。公正是群体间的公正。

我在质问那名警察时获得的一点胜利感消失了。我跟这位村长之间的愉快也消失了。他注意到了这一点,把头转向苏哈西尼。

“请你问问她,她觉得我是哪种人,”他问她。“我不贪婪。我没有任何贪欲。它是一种服务。你也许会认为,我贪求村民们的投票。”

我没能充分安抚他,他变得很激动。

“你来这里也是带着贪欲,”他说。“你想要新闻。而我又能从你那里得到什么呢?我付出了两个小时的时间。那对你有什么意义吗?”

在返回德里的路上,我们顺道拜访了受害者母亲居住的小镇,但我不再期望人们会对我们的调查产生兴趣。吉塔的母亲承认,村长告诉他,撤销谋杀起诉会对吉塔的四个孩子更好。挑起相关种姓之间的冲突所产生的后果会把她压垮。她说,这是最好的选择。

我们之间的沉默尴尬地延续着,我意识到,她特别希望我们离开,只是没敢说出口。

她旁边坐着一个八岁左右的小男孩,他用膝盖顶着下巴,他一直在听我们谈话。后来,我们得知他是吉塔的儿子。他安静地沉着脸,我问他怎么看待整个事件,他说自己的父亲一无是处。

“我的父亲不爱我的母亲,”他说。他的声音很小,我必须身体前倾,才能听见他的话。

他的外祖母溺爱地看着他。“也许,等他长大以后,”她说,“他会报仇。”

网友评论