他为落马官员辩护十数年 曾去秦城监狱见老领导

在反腐大潮中,落马官员“一夜白头”、庭审中“痛哭流涕”、认罪悔罪的剧情并不鲜见,作为控辩审三角中的一角,律师的辩护究竟能起到多大的作用?为落马官员辩护是一种怎样的体验?对中国的反腐进程又有何感受?

贺小电是很有发言权的。

今年56岁的贺小电,15年前从湖南高院辞职“下海”,成为湖南刑辩界的知名律师。他对澎湃新闻说:“我大概是湖南律师中为落马厅官辩护最多的人。”在他所辩护的数以百计的重大刑案中,给原副厅以上落马官员辩护或提供法律服务的超过40件。

贺小电给副厅以上落马官员辩护或提供法律服务的超过40件。

为落马官员辩护十数年,贺小电把辩护人与当事人比作医生与病人的关系,习惯于用“手术刀”式的法律技术去拆解一起贪腐案件的所有指控事实,寻找可能的辩护空间,“如果入罪是模型,律师就是把指控事实这一不规则物体削入模型的人,在保持事实应有的本质内,最大程度地削剪多余指控。”

作为一名法律实用主义者,在目送数十名曾经的厅官获罪入狱后,他认为腐败无法靠严惩来遏制,比刑罚更重要的,是消除腐败的温床,即对犯罪的预防。而随着《刑法修正案(九)》(以下简称《刑九》)的施行,职务犯罪尤其是贪污贿赂案件,刑罚的裁量已经非常透明,“临界点辩护”成为律师辩护的价值所在。

头一次进秦城监狱,是会见“老领导”

2005年,湖南省高级人民法院原院长吴某因职务犯罪案发。这年,是贺小电从湖南高院审监庭副庭长辞职“下海”的第三年。

吴的出事,让贺小电内心极受震动,“在我心里,他是一个有水平、有能力的院长。”他更没有想到,吴后来选择了他来当辩护人。由此,贺小电头一次进了秦城监狱,去会见这位“老领导”。

后来的判决书显示,吴对公诉机关指控的犯罪事实未提异议,而贺小电提出了多项受贿事实不能成立的辩护意见,大部分得到北京二中院的采纳,检方指控吴收受886万元贿赂的金额中,有多达280余万元没有被法院认定为吴的受贿金额。

对此,贺小电感到欣慰,也证明了一名刑事辩护律师的价值所在。

2003年6月的一天,贺小电选择从工作10年的湖南高院辞职时,他已是国家一级法官、法庭副庭长,从产生辞职念头到提出辞职申请再到单位批准,他经历了一个“痛苦的半年”:“对审判事业的热爱,对不确定未来的焦虑,领导的真诚挽留,以及因某些原因致使自身经济陷入危机的烦恼等各种情绪交织,可以说这是我人生中最低落最不知所措的时期。”

成为“为稻梁谋”的律师后,贺小电运气不错。“下海”两年后就承办了湖南省政府原秘书长王某某父子受贿案,从此“厅官辩护人”成了他的标签。贺小电统计,做律师15年来他辩护或者提供法律服务的落马厅官40余人,如果算上厅官家人等特定关系人,则达到60余人。这些人布及湖南多个党政机关、各个系统条块。

比如,震动一时的湖南郴州官场腐败系列案中的“主角”,郴州市委原书记李某、郴州市原市长周某,组织部原部长刘某以及他们的特定关系人,贺小电及其指导的团队就为其中7人进行过辩护。还有湖南多个重要厅局的厅官受贿案——湖南省公安厅原副厅长杨某,湖南省交通厅先后案发的原党组书记、常务副厅长陈某及原副厅长邹某,湖南省住房和城乡建设厅原厅长蒋某及湖南多个地市原常委、高校负责人。

贺小电最近辩护的较受关注的落马厅官,是湖南人民广播电台原副台长罗某。罗被指控涉嫌贪污、受贿“数额巨大”,非法经营同类营业“数额特别巨大”。2018年6月,罗被法院认定贪污、受贿两罪,总犯罪金额260余万元,获刑5年6个月。贺小电除了对指控的非法经营同类营业罪提出不成立的辩护外,还对指控的一笔数十万元的贪污款认为不成立贪污,最终均得到法院采纳。“她比较具有代表性,是个有能力的厅官,也是官场中难以抵挡诱惑、让自己免于坠入犯罪的普通人。”

“我所经手的涉案官员,都是通过自身的努力才有如此成就地位,仅靠拍马屁上来的尚未见到。”贺小电说。接触官员多了,他将这些官员分3类:一是技术类,职务上的分内之事做得非常出色;二是外务类,擅长代表单位、领导对外联系接洽;三是服务类,把领导的各种需求摸得很透。

多年的刑辩工作,贺小电发现一个值得注意的现象:厅官案一审后,上诉的不多。他所经手的40余起厅官腐败案,绝大多数对一审判决服判息诉,只有1起主动上诉,另有2起因检方抗诉而进入二审。事实上,贺小电作为前湖南高院法官,终身不得代理在该院审理的案件,“但案发官员来找我辩护时,似乎并不考虑可能进入高院二审的因素。”

“这有多方面的原因,法治环境进步是其中之一。检察官、法官的证据意识比过去增强,对于一对一的、存在重大无法解释矛盾的证据,法院基本不予认定。因此,事实上完全冤枉的很少。”贺小电说,很多落马官员都选择放弃既耗时费心又无太大实际意义的程序上权利,更早去监狱服刑以获更多减刑机会。

“当然,是否上诉,关键在于一审判决是否存在足以让二审改判的可能。这是当事人必须评估的。如果一审判决没有问题,或者仅是瑕疵,不足以影响判决本身结论,从实际结果来讲,当事人就会认为上诉没有多大必要。这个评估过程,自然有辩护人的作用。”贺小电说。

“总有官员认为自己不会成为那个少数者”

除了鲜少上诉,贿赂犯罪一个显著的特点是:作案方式是一对一收钱,缺乏行为时的物证、书证、录音录像资料等客观证据。因此,贪腐案件从发现的途径上就有限。现行制度下,对其定罪量刑,往往只能靠行贿人和受贿人的言词证据。

贺小电告诉澎湃新闻,和其他犯罪当事人一样,一些落马官员在见到律师时也常称其入罪供述是骗供、诱供得出的。然而,现实的情况是,在有过与行贿人基本一致的供述情况下,官员们的此类“翻供”,很难被法院采信。“坦白从宽,抗拒从严,本是我国一贯倡导的刑事政策。现行刑诉法虽然将惩治犯罪与保障人权并举,但‘重实体、轻程序’的司法文化传统的惯性依然存在。当惩治犯罪的实体内容与保障人权的程序追求在个案中出现冲突时,前者的取向仍大于后者。”

“这就好比治病,将犯罪比作患病,症状就是犯罪时留下来的证据。律师对于当事人,就像医生对于病人。其功能主要有两种:一是排除怀疑的疾病即否定犯罪本身,帮当事人出罪;二是在有病情况下寻找减轻病痛的方法,即帮当事人获轻刑。当事人有病不想被发现或者没病不想被冤枉,主要还得靠自己在侦查、调查阶段中的表现。”贺小电认为,实际上,司法实践中贿赂犯罪的证据给了当事人两条有利的规则:收钱人与送钱人只要有一方一直不承认贿赂的事实,法院最终不会认定;在双方均承认过贿赂事实,但证据之间存在重大矛盾,之后有一方否认且该事实直接关系全案定罪与否时,法院通常也不会认定。

不过,贺小电发现,官员案发进入程序后,“一般会很快供认”。他认为原因多样,比如,涉案官员确有犯罪行为,面对处于优势且对自己的命运具有决定权的相对方,心理很容易崩溃。再如,涉案官员心理其实脆弱,平日养尊处优,处处受到尊重,在被羁押之后,心理落差很大,负面情绪滋长,意志对抗力减弱,从而更容易被突破。还如,涉案官员大多是社会的有成就者,受过的教育特别是廉耻教育比常人亦多,一下子从“人上人”沦为“阶下囚”,耻辱感比较强烈,如实交代后反而能够减轻压在身上的重负。此外,办案人员诸如“数额不是主要问题,态度是主要的”,“你的如实交待,可以给自己或者家人带来有利的后果”等的灌输,给如实供认者以优待、给坚持不认者以区别对待等分化瓦解的措施,也起着一定作用。

“基于贿赂犯罪上述特点,从程序上看,落马官员被羁押后,面对的供认压力比其他犯罪嫌疑人更大。对此,要求严格程序法治者提出过不少批评。这确实是当前我国反腐过程中不得不承认的一种无奈局面。”贺小电说,值得一提的是,这些年来,他很少见到过落马官员犯罪事实完全不存在的“冤案”。

“基于腐败犯罪的隐蔽性、证据的难取得性等特征,贪腐案的发现率甚至低于交通事故的发生率。”贺小电说,落马官员在全部官员中仍然是少数,这也是官员无法抗拒腐败的心理原因之一——总认为自己不会成为那个少数者。

当法官时判他有罪,当律师后帮他“翻案”

贺小电的律师生涯中,鲜少对诉讼程序“死磕”。

他认为一些律师通过程序上的“死磕”,使得司法行为更为规范值得肯定,但如果过度死磕,使诉讼在程序上兜圈圈,使审判所追求的效率及实体价值,无法正常实现,值得考量。“以我当法官的经历,除非当事人完全不存在犯罪的问题,否则,程序上的强烈对抗可能会给当事人带来更不利的后果。”贺小电说。

尽管他是曾经的高院法官,但贺小电认为他所做的,仍是坚守一个法律人应有的思维,“贪腐案可以辩的,一般不是事实问题,因为大部分事实确实存在。辩护的空间主要在于对事实的法律性质认定。”

比如,在湖南省发改委某厅官之子杨某利用影响力受贿一案中,侦查机关和公诉机关先后认定杨某利用影响力受贿90万元、30万元。该笔指控如果成立,杨某应在“3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金”的法定幅度内量刑。由于杨无自首、立功等减轻情节,其最低刑为3年。贺小电辩护时提出,指控杨某利用影响力受贿30万元的行为应认定为职务侵占25万和利用影响力受贿5万两种行为。前者的刑期为1年左右,后者则刚超过3万元的起刑点,最多半年,两罪并罚后的刑期低于利用影响力一罪刑期。该观点最终被法院采纳,杨某为此获刑1年3个月,缓刑2年。

“如果把法律的入罪规定比作一个个模型,律师就是把指控事实这一不规则物体装入某个模型的人。律师一方面要选择合适模型,另一方面要对多余事实进行最大程度的削剪并保持事实应有的性质。每个法律人削剪事实的技术不一样,呈现的法律效果就不同。谁能把指控事实削剪得放进模型的空隙最小,谁的行为就会最大体现法律的本质特征。所以从法官到律师,我一直做的,仍是使人相信我是一个技术上的法律人。”贺小电说。

这些年,贺小电帮助至少50人获得无罪或者不予起诉的结果。但他认为,案件之所以能够出罪,比律师的辩护技艺更为重要的,是法治的进步与完善。

他在高院刑庭当法官时,办理过湖南省政府办公厅驻珠海办事处原主任邓某挪用公款案。邓某一审因挪用公款罪获刑10年。邓某上诉后,贺小电是二审审判长,他及合议庭成员均认为,邓某不具有国家机关工作人员身份,其滥用职权违规炒股造成国有资产损失32.24万元的行为,根据行为时的“97刑法”不构成犯罪,依从旧兼从轻原则,不应以犯罪论处。“但是,在当时的司法背景下,基于本案种种因素,当时只能以事业单位人员滥用职权罪对他判刑3年。”贺小电说。

后来,在得知贺小电辞职当律师后,仍一直申诉的邓某找了过来。贺小电在指派同事担任邓的辩护人后,为邓某提供法律咨询,并最终帮助其获得了湖南高院的再审无罪判决。

“我把当年自己亲手制造的‘冤案’,又亲手翻过来了,为此邓某戏称我‘成也箫何,败也箫何’。”开玩笑时,贺小电会这样说。但在他的内心,他更欣慰的是国家法治化的进程。“时代变了,法官们不用再冒着不能承受的压力去将无罪判成有罪,律师的辩护也就有了发挥作用的前提与基础。”

落马官员“痛哭流涕”不乏谋求认罪表现的功利性因素

《监察法》实施以来,有律师认为,“经过纪监委的案件不能接,因为纪监委的影响会持续到审判,律师几无辩护空间”。对此,从体制内出来的贺小电也有着自己的看法:《监察法》以留置替代“双规”,前者在适用方式、时间、措施等方面更为严格,留置期间可折抵刑期,这对当事人是更大的程序性利益。“当然,《监察法》将发现并固定犯罪事实的程序排除在《刑诉法》之外,使调查程序失去刑事司法应有的公开性等,亟待完善。”

贺小电认为,对律师“辩护空间”影响更大的,是《刑九》的出台。“贿赂犯罪案件的刑罚裁量透明度大大增加,律师对实体结果所起的作用大大减少。”

根据《刑九》及其相关司法解释,贪污贿赂的起刑点提高:比如,修法前,受贿10万元或以上的,对应的法定刑量刑幅度为“10年以上有期徒刑或者无期徒刑”;情节特别严重的,甚至可处死刑。在司法实践中,受贿600至1000万元的就可能被判处无期徒刑甚至死刑。修法后,受贿300万元以上的视为数额特别巨大,其法定刑量刑幅度也为“10年以上有期徒刑或者无期徒刑”,数额特别巨大并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,才能处“无期徒刑或者死刑”。

“过去被指控受贿10万元,如在数额上存在可能减少的空间,或具有自首、立功等减轻情节,通过律师辩护可获轻刑甚至缓刑,对当事人来说,毫无疑问值得竭力追求。但现在,落马厅官不少犯罪金额在300-5000万元之间,对应的实际刑期通常是10-15年。在事实和法律性质无争议的情况下,仅从接受处罚这一实际结果来说,找任何律师都差不多。所以,一些司法人员尤其是某些公诉人建议当事人干脆不请律师,因为请不请就是这样一个结果。”贺小电告诉澎湃新闻,现在找他的案件,主要是300万或5000万这两头上下的案子,“官员们也知道,这两个临界点的辩护才有一定希望,贪污贿赂金额从临界点上‘辩’下来,量刑才有较大区别。而只有此时,律师的能力、水平在当事人看来才有一定的作用、价值。”

贺小电举例说,他最近辩护的湖南省环境保护厅原副厅长谢某受贿一案,起诉指控谢某收受贿赂306万余元,如果全部成立,最低刑为10年。贺小电认为,谢某收受他人1张18.8万元的高尔夫球会员卡不久后,基于中央明令规定而主动退还,不能构成受贿,法院最终予以采纳,并认定谢某受贿287.95万元,判处有期徒刑7年。

不过,贺小电认为,官员的贪腐犯罪,亦面临着这样一个局面:“收300万元与收5000万元的定罪量刑区别不会太大,对他们来说,可能认为‘已经湿了身,干脆洗个澡’。《刑九》对入罪门槛虽提高,但官员们堕入腐败的大门,应有更严格的把守。”

“民主集中的领导体制在一些地方出现诸如‘一言堂’的异化,下级服从上级原则不分场合的遵循,官员的正常收入较低,财产申报或公开不够,对公权力的监督一旦流于形式,约束官员们的措施不力等,这些都是导致一些官员边腐边升的重要原因。”贺小电说。

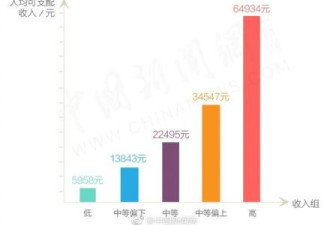

实际上,在他看来,官员腐败也和司法公正一样,需要大环境和制度建设的逐步完善。“刑罚适用的成本很高。无论是对国家社会还是对官员个人,代价都相当大。一方面,对官员小到收红包礼金的‘零容忍’,另一方面,也应当让他们的正常收入与他们的工作对国家社会的贡献相适。”贺小电对澎湃新闻说。

对于像媒体经常报道的,落马官员“一夜白头”、庭审中“痛哭流涕”或者忏悔录里自毁尊严的现象,贺小电说,他不认为那些全是真实内心表白,其中不乏谋求认罪表现的功利性因素。他常跟落马官员说:“没必要演戏,深刻反思就可以了。法律不只有惩罚,还有内心的确信和信仰,判了我服,履行法律义务,才是脱胎换骨的开始。”

网友评论