1980年代我第一次拿到美元的故事

【编者按】自上世纪改革开放以来,听到过许许多多美元的故事,诸如犹太人借一美元的故事,诠释了犹太民族的智慧;洛克菲勒一美元的故事,讲述了一个金融帝国崛起的秘密;科学家斯坦门茨画一条线挣一万美元的故事,则展示了知识的价值:“画一条线值一美元,而知道在哪儿画值9999美元。”这些故事都是有励志色彩的宏大叙事,而我们下面这篇回忆讲的借美元考试的故事也许没有那么高大上,却同样打动人心:从中品味平凡中的高贵,平淡中的隽永和平静中的涌流。

作者1985年夏天在北戴河

(1)

我大学毕业的时候,出国是年轻学子经常谈论的话题。改革开放使少数人先富了起来,而大多数人的生活并没有太大改善。“小平您好”的标语带给人们的激动在逐渐消失,社会上普遍酝酿着不满情绪。出国可能是逃避各种复杂而无法解决的问题的一种方式。就像我的朋友David Chen曾经开玩笑说的那样,“我们必须出国,哪怕是去柬埔寨!”

作为改革开放政策的一部分,私人如果获得了外国学校的录取和资助,也可以出国留学,美国是最受欢迎的目的地。申请美国研究生院需要托福、GRE、大学成绩单以及教授推荐信等。

最困难的是搞到美元,这是注册 TOEFL 和 GRE 考试以及支付美国学校申请费所必需的。当时,普通人不能合法换外汇。靠着研究生每月80元人民币的生活津贴,我几乎负担不起在黑市上兑换美元。我也不愿意向朋友张口,因为每个人都有同样的麻烦。

从北大毕业后,我被清华大学新成立的生物系录取读研究生,该系由耶鲁大学教授蒲慕明担任第一任系主任,常务副系主任是物理教授赵南明,作为新中国向美国派出的第一批访问学者,赵南明刚结束在美国为期三年的研究工作回国。

我经常回北大看我的女朋友Connie,她是我的大学同班同学,留在北大读研究生。两个学校离得很近,虽然冬天骑车有点冷。

一天在回清华的路上,我碰到了大学同班同学也是我的好朋友Shannon。Shannon告诉我,她在留学生群结识了一个美国人Joe,并邀请他到女生宿舍串门儿。

“你应该见见他,” Shannon说,“他人特聪明,说话特逗。”我答应了她。我以前曾评论过她邀请的另一位美国留学生Bernie “不太聪明”。

北大生物系85级研究生与美国留学生Bernie在一起。

那时,大学生经常把宿舍当作主要社交场所,Shannon和Connie是大学时的室友,大学期间我也是他们宿舍的常客,还曾在那里留宿一晚(我在女生宿舍的2.5次过夜)。邀请外国留学生到宿舍一定是一种新趋势,类似于当年在大学生中因练习英语口语而流行的“英语角”。

我来到了Shannon的宿舍,有五名女生正和Joe 聊天,Joe 是个中等身材、有着一双炯炯有神的棕色眼睛的白人。看到我,Joe停下谈话,用力地与我握手并简单介绍了自己,然后继续谈话。大部分时间都是Joe在说。他用快速的英语谈着国际政治和当地文化等话题。除了学习法律,Joe还兼职当外教,应该是为了赚外快。他看上去确实显得比Bernie聪明。分别前,我们按习惯交换了联系方式,在没有手机的年代,只能留下宿舍楼及房间号。

聚会很有趣,就像大多数Shannon张罗的聚会一样。

(2)

一周后的一个下午,Joe突然出现在我的清华大学宿舍门口,我和我的室友都很惊讶。

“喂,小韦!” Joe朝我挥了挥手,“看,我刚从中关村农贸市场买了一双冰鞋。”他举起了一双黑色的冰鞋,“你说你会滑冰。要不要陪我去未名湖?我也想试试。”

“好吧 !“我从不拒绝任何朋友的合理要求。在Shannon宿舍见到他的那次聚会上,我确实提到过在农贸市场买了一双旧冰鞋。我有点惊讶他记得我的宿舍号码,不过心里觉得有一个美国朋友也不错。

未名湖的冰冻得很结实,虽然偶尔能听到下面传来的噼啪声,似乎并没有打扰滑冰者在冷风中绕着冰场转圈儿。我们穿上冰鞋,准备加入滑冰的人群。然而,Joe显然以前从未滑过冰,他在冰上挣扎着站起来,没有我的帮助根本无法保持平衡。我向他演示滑冰动作,他怎么也学不会。幸运的是,我正好看到谷燕(对,就是那位2022年冬奥会冠军谷爱凌的妈妈)像职业滑手一样潇洒地冲过来。她停下脚步,代替了我的教练工作。

终于,Joe可以在冰上移动一小段距离而不会摔倒了。他抱怨滑冰不像他想象的那么有趣。尽管如此,他的坚韧还是让我印象深刻。分手前Joe感谢了我的帮助。我跟他道别,去找Connie一起吃晚饭。

未名湖冰场

过了一星期,Joe再次出现在我的宿舍。又要滑冰?我心想。

“你去听讲座吗?” Joe问。

“什么讲座?”

“我的讲座,我以为你知道。” Joe给我看了一张传单,上面写着“中美文化差异/演讲者:Joe”。

我真的不知道。每天都有太多的讲座。在北大,我曾经听过一些专业以外的讲座。现在我已经失去了新生的好奇心,几乎忽略了所有这些。不过我应该去Joe的讲座。

我们走到大礼堂,那里已经挤满了学生。Joe在听众起立鼓掌中走上讲台。我只能站在礼堂后面,因为前面已经座无虚席。

Joe确实是一位很棒的演讲者。他讲话不像一个严肃的学者,更像一个脱口秀演员。

“我知道在座的各位都在想方设法去美国,我也相信你们一定会如愿以偿的。但是,我正在北京享受着'小痞子'的生活。“ 话音未落,观众大笑。

“有一天,在一辆非常拥挤的公共汽车上,司机急刹车,我一下撞到了前面的女孩。'哎哟,臭流氓!' 她头也不回地骂道。我连忙说'对不起'。听到我带口音的中文,她回头一看,立刻变得非常友好。“Joe继续神侃……

整整一小时的演讲非常生动,穿插着不少趣事和北京俏皮话,礼堂里充满欢声笑语,观众们报以不断的掌声。

演讲结束后,Joe约我周末去中科院的舞会。那里的学生请他作为舞会的特邀嘉宾。

“好啊!”我说,“但问题是我不会跳舞。”

“正巧我也不会,咱们可以作伴儿一起去看热闹。”

(3)

周六下午,按计划我骑车去Joe在中关村的家,然后我们一起坐公共汽车去中科院。

舞会在餐厅举行,音乐放得震天响,旋转的霓虹灯令人眼花缭乱。我一个女孩儿都不认识,再加上笨拙的舞步,我不敢尝试任何交际舞,只加入了自由式蹦迪,Joe也同样。不过,他的舞技比他的滑冰强多了。

八十年代大学生舞会(网络照片)

舞会结束后,中科院的学生组织者特别安排了一辆车送Joe回家,Joe让我和他一起坐车走。

不料,开车的中年男子声色俱厉地拦住我:“中国人不准上!”

“他是我请来的客人,”Joe试图解释。

但司机不为所动:“这车是专门送你的。”

中科院学生与司机争吵起来,双方都指责对方“崇洋媚外”,声音越来越大,人群越来越多。

我从不喜欢争吵,并对由自己引起的争吵感到窘迫。如果我赶快离开,也许就没事了。

“没关系,我可以去坐公共汽车。”说完,我人群中挤出来。

“等等,我跟你一起走!” Joe追上我,把正在争吵的司机和学生都撇在了身后。

Joe在公共汽车上不停地用 F 字咒骂。我感觉好多了,也很感激他的哥们义气。

回到他的公寓时,已经是深夜了,我的自行车停在那里。

“你要不要上来喝一杯?” Joe做了一个喝酒的手势。

“OK。”我跟着他上楼走进他的房间。

他一个人住在一个和我们四个学生合住的宿舍差不多大的房间里。他拿出两个酒杯,倒了一些红酒。我们一边喝着酒一边聊天。

“你来中国之前在美国干什么?”我问。

“我为中央情报局工作,哈哈,开玩笑。我在律师所做助理,”他说。

然后我们谈到了他的讲座。我说中国学生们可能更想了解美国式的民主自由。他说他还很关心社会平等,不久前他两次去华盛顿特区参加示威游行,一次是为争取同性恋权利,一次是为巴勒斯坦难民。他愿意为捍卫少数人及被歧视者应有的权利而尽自己的一份力量。

感觉到我对这两个问题都不太感兴趣,Joe问我是否也和其他人一样有出国的计划。我正好趁机告诉他,我当然想出国留学,但我现在啥都办不了,因为我没有美元去缴托福考试报名费。

Joe站起身,在书桌抽屉里摸索着。

“拿着!现在你可以开始申请了。”他递给我一些钞票和一枚硬币。

天哪!我看着手中的绿色钞票和一枚硬币。我以前从未见过美元。

“26美元是托福考试报名费,”他说:“你去中国银行,告诉他们你需要开一张托福考试的支票,他们知道该怎么做。25美分是开支票的费用。”

“太谢谢你了,可我只能还你人民币。”

“没问题,等你有钱时按官方汇率还我就行,反正我只需要人民币。”

我高兴极了。是不是该告诉他我还需要美元去考GRE?但我不想显得太贪心。GRE报名费是75美元,换成人民币,对我来说是一笔不小的费用。

(4)

已经快午夜了,Joe让我在他的房间过夜,就不用冒着严寒骑车回清华了。我答应留下,醉意朦胧中,我试图寻找合适的词感谢他的热情好客、他的友情及资助我托福报名费。

然而,他接下来的话让我不寒而栗 —

“我必须对你说实话,小韦,我是gay。我真的,真的,喜欢你,” Joe说,一只手搭在了我的肩膀上,他锐利的目光紧盯着我。

“等等,你说什么?” 我往后退了一步,酒杯差点儿掉下来。

他开始解释gay是指同性恋。这在中国是不被社会接受的,甚至在美国的大多数地方也不被接受……等等。

同性恋对我来说是一个遥远陌生的概念,我从未想过有一天它会出现在我的生活里。

“嗯……我不是,呃……你知道我有女朋友……”

Joe开始叙述他自己的人生旅程。他在十几岁情窦初开时是异性恋,和女孩约会。后来他变成了双性恋,现在又成了同性恋……,虽然他很认真地解释,但我实在不能理解。

“嗯,Joe,我想我得走了,我明天早上有课。”

“你确定?明天是星期天。”

“哦……这是周末特别加的课,”我已决定要离开,“我们仍可以做朋友。”我说。

在漆黑的午夜时分我骑着车,双手在冷风中冻得麻木。过去两周发生的许多场景在我脑海中一一闪过……

尽管如此,有了Joe的美元,我正式开始了申请美国留学的历程。系里新任的秘书十分热心,愿意帮助每一个人,她给我开具了考托福、GRE 和以及复印成绩单的单位介绍信,虽然并不真正明白这些是为什么。我告诉她介绍信是为了参加英语水平测试。

我通过了托福考试,并拿到了大学成绩单复印件。不过,我没钱去继续参加 GRE 考试。Connie也认为,我不能再向Joe借美元或寻求任何帮助了。

直到夏天我才又见到了Joe。他来宿舍找我,或者说是来告别。

我从书桌抽屉里拿出省吃俭用存下来的80元人民币,还给他托福的报名费。

“再次谢谢你的帮助,我知道黑市上可以换更多的人民币,但我只有这些。”

“你说多少就多少,” Joe数都没数就把钱放进了口袋里。

“我是来和你说再见的,我要去西藏了,大概得一、二个月。哦,谢谢你还我的人民币——我旅行正好用得上。从西藏回来,我就要回家乡圣路易斯去读法学院……”

Joe问我能否给他一张照片或什么东西作为留念,我拿出刚冲印的一迭照片,他挑了一张,然后与我拥抱而别。

从那以后我再也没有见过他。后来我听说他从密苏里州的法学院毕业,在圣路易斯做了一名律师。

在清华读研究生时的作者

(5)

1986年,我的一些北大同学已经获得了CUSBEA(中美联合培养生物类研究生计划)资格,他们在广州接受一年的英语培训,培训期间每人可以申请三所美国大学的研究生院,拿到录取通知书后就准备秋天去美国了。清华没有CUSBEA名额,我只能作为自费生自己去争取出国留学。

我的大部分同学都走的是自费留学的路,成功的不少。Yong 的托福考了惊人的 660 分(满分),以至于他申请的贝勒医学院免去了他的GRE成绩。贝勒认为,Yong一定是个天才,才能在托福中取得如此高的分数。他是我们同学中第一个去美国的,很快他的女朋友Juann也去了美国。同时,Shannon 和 Rong 双双被俄克拉荷马大学录取,Xiu被宾州大学录取。我的很多同学都去美国了,令我备受鼓舞。我的托福成绩是 610,够格申请研究生了,但还没达到豁免 GRE 的标准,我仍然需要筹到美元参加GRE考试。

尽管我的出国计划尚未实现,但我在清华读研究生的第一年还是很愉快的。我经常和同学一起踢足球,部分是为了释放过多的精力。其它时候,我们在宿舍里聚会。还记得席志坚弹吉他,唱张行的歌曲《你到我身边……》;我们也曾试图矫正徐华强同学的普通话发音,他是福建人,把“清华大学“说成“清伐大鞋“。徐华强现在是教授,兼任中科院一所研究中心的主任。

清华生物系85级研究生。左一:徐华强,左三:高奋标(北大81生物),左四:席志坚。

我考入清华时,生物系刚刚招收了第一届研究生和本科生。系里从北大挖去的郑昌学教授,是我的本科生毕业论文导师,他鼓动我和同班的高奋标去清华读研究生。

郑昌学教授

由于师资短缺,我和高奋标作为唯一受过生物学培训的研究生承担了重要的教学任务,还被分配了与其他教师共享的办公室。我们负责开设大一本科生普通生物学101的实验课,学生包括后来成为清华大学副校长的施一公。

作者(后排右二)和高奋标(前排中)与清华生物系的年轻教职工在一起。

这年夏天在清华,我们终于见到了系主任蒲慕明教授,他来自耶鲁大学,暑假期间给我们上一门专业文献阅读课。除了教学,他还做一些神经科学方面的研究,系里的年轻教师Laura在他实验室当助手,Laura毕业于北大生物系,在中科院读了硕士。

Laura长得苍白,身体瘦削,我室友形容她像林黛玉。在系里,我与她交往比较多,除了同为北大校友的关系外,还因为第一天就看到她办公桌上放着一本 GRE 参考书。她对我很好,把我当成她弟弟。她曾取笑我,“你这件衬衫领口都黑了, 也不让女朋友帮你洗洗?”尽管感到尴尬,但从那以后,我在决定是否需要换洗衬衣的标准中增加了“衣领检查”,而我以前主要依靠“气味测试”。

(6)

夏末的一天晚上,Laura来宿舍找我,“你能帮我个忙吗?”

Laura在系里的一些琐碎事情经常让我帮忙,我对她的请求并不感到惊讶,但她以前从未来过我的宿舍,这次也许有什么急事。

她说她需要搬宿舍里的一件家具。我跟着她到了她住的教师宿舍,按照她想要的方式重新摆放了她的办公桌,没费什么力气。然后她说:“你坐一下,我还有件事。但你要先答应我不告诉任何人。”

我说:“好的,我保证。”

她沉默了一会儿说,有一个美国人爱上了她,让她去美国。他会在一所名牌大学的实验室里帮她安排研究助理的职位。听到这个美国人的名字,我大吃一惊。

“哦……我不太了解这位美国人,那……你要去吗?”我不确定这是好事还是坏事,但她似乎并不高兴。

“我不想去,他是一个有家庭的已婚男人,”她说。

“我明白了……但是很多人做梦都想出国,更别提是去有名的大学了。是否有可能你跟他去美国,但和他保持正常关系?”我试探着说。

“很难做到,我不想让自己陷入尴尬的境地。”她说。

实际上她已经礼貌地拒绝了那位美国人的请求,她告诉他自己现在的首要任务是申请出国留学攻读博士学位。

我认为她处理得很好,毕竟,这位美国人是一个卓有成就、受人尊敬的学者,如果这件事传出去,演变成八卦,会给我们这个新成立的生物系带来不良影响。我意识到我必须认真履行为她保守秘密的承诺。

那位美国人收到她的拒绝后,让她现在不必立刻做决定,他会尽可能地帮助她制定职业规划。为此,他给了她两张空白支票,用于支付她的学校申请费或其他任何她需要的花费。她给我看了两张支票,底部有那位美国人的签名。

“钱不是我现在需要的。我在加拿大的舅舅帮我支付了申请卡尔加里大学的所有费用。”她说。

哇,我感到嫉妒。“你运气真好!”我叹气道:“我希望能搞到美元,我还没考GRE呢!”

“你怎么不早说?我可以借给你。”说着,她从抽屉里拿出 80 美元递给我。

“谢谢!”我毫不犹豫地接了过来。她之前提到过她有一个舅舅在海外,但我不知道他真的能帮忙,我应该早点儿问她。

“但是,如果我去不了美国,我可还不起你的钱。”我说。

“不用担心,我相信你一定能出国,你也可以考虑加拿大。”她说。

我打心眼儿里感谢 Laura 借给我急需的美元,我差点叫她姐姐了。

“别客气,”她说,“有什么需要帮忙的尽管说。”

“好吧,既然你这么说了,”我开口道,“你能不能让你老板蒲慕明教授给我写封推荐信?”

“我感觉他对你印象不错,他应该愿意给你写。前几天他还跟我提到你在他的课上用英语做报告,他印象深刻,”她说,“你可以直接去找他。”

她告诉了我蒲慕明教授在清华招待所的房间号,“他过两天就要回耶鲁了,你最好在他走之前抓紧去办。”此时已是晚上 9 点了,我谢过 Laura,拔腿往清华招待所跑去。

(7)

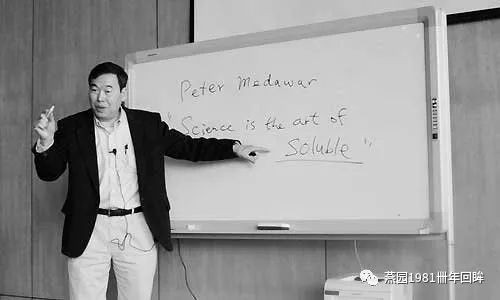

蒲慕明教授

蒲教授开门让我进去,他看上去比我想象的要和蔼随便。他递给我一支烟,这是当时中国人待客的方式。我会抽烟,但我没敢接。他自己点了一支烟,然后问我有什么事。

在飘散的万宝路的味道中,我开始解释我很想去美国攻读博士学位。我想向他询问有关申请信息以及能否给我写推荐信。他似乎一点也不意外,同意给我写信。“虽然认识你的时间不长,但我对你有一定的了解,你在我的暑期课程中表现得很好,我可以实事求是地推荐你。我认为你的专业知识和英语水平与我在美国大学见到的研究生不相上下,”他说。

哇,这么容易就搞定了推荐信!我开始想我还能让他帮什么忙。是否能去他在耶鲁的实验室?能否帮我预付研究生申请费?

“呃……你觉得我适合申请哪些大学?”我小心翼翼地问。

“这要由你的研究兴趣和你想攻读博士学位的领域来决定。”他说。

“……美国的好学校太多了,我想多申请几所,但几十美元的申请费对我来说是一笔不小的负担,”我说。

“是的,我知道,每个学生都面临同样的问题,你要自己想办法解决,”他笑着说,“不过我可以告诉你,如果他们允许,你可以要求减免或推迟支付申请费。”

看起来他认为耶鲁不适合我,也不大会帮我预付申请费。尽管如此,一封推荐信已经给我帮了很大的忙。否则,我将不得不自己写信再去找教授签名。

没别的可问了,我对蒲教授表示了谢意,离开了招待所。

哦,多么不可思议的一天!在停滞了几个月之后,突然之间,我的出国计划又步入了正轨。我从烟友那里讨了一支烟,吸了一口,让发热的头脑冷静下来,回想当天发生的事情。

现在回忆起来,我还是不太明白Laura为什么会找我诉说她碰到的事情,然后让我不要告诉其他人,我并不能给她提供多少有意义的帮助。或许她感到压力很大,需要一个能理解她的人来倾听,得到同情。也许我应该帮她做些什么,但我像许多成长在那个年代的年轻人一样,不懂得如何处理这种棘手之事。能够得到Laura的信任,使她有机会倾吐心事,让我获得心理上的一丝安慰。正如我向Laura承诺的那样,我从来没有告诉过任何人,连Connie也不知道。

我知道太多的秘密,几十年来一直守口如瓶。有时,我感觉就像踩在布满地雷的田野里。有时我想知道人们说“不要告诉任何人”时是否是认真的,也许他们的意思是“先别说出去……”。对我来说,保守秘密并不难。随着岁月流逝,一些秘密可能已经从我的记忆中消失了。

网友评论