日本:你看不见的女性露宿者 引全网热议

在这场看不到尽头的疫情中,向生活穷困者免费发放食物的地方有越来越多的女性排队。其中还有人因雇佣关系终止等原因失业而无法支付房租,面临失去住所的危机。京都大学研究所副教授丸山里美曾对女性街友进行过长期的田野调查,我们请她根据自己的亲身经历,谈谈难以看清真相的女性“隐性贫困”问题。

与釜崎结缘

日本的街友问题凸显是在上世纪90年代,泡沫经济崩溃后的经济下行期。当时,大坂釜崎(西成区)、东京山谷(台东区)、横滨寿町(中区)等“寄场”(单日工聚集的市场)周边,越来越多的单日工因为工作骤减,无法支付简易住宿设施的住宿费而流落街头。随著经济下行加剧,街头露宿者的身影不仅限于“寄场”,在城市的街头巷尾也处处可见。

丸山关注街头露宿者始于大学时代,起因是在好奇心的驱使下参加了釜崎的免费食物发放活动。“第一次去釜崎是1999年,街头露宿者最多的时候。当时普遍认为,以东京和大坂为中心,全国有3万人左右露宿街头。”

被称为“日本最大贫民窟”大坂釜崎区:

毕业论文她打算以“义工”为题,开展田野调查后完成,于是从大学3年级的夏天开始频频前往釜崎,帮助派发免费食物。“对我来说,釜崎因嘈杂而充满活力,是个很有趣的地方。边做义工,边采访其他参与者,这个过程非常愉快,我就决定考研究所,以后去做研究。”

不料毕业论文快写完的时候,丸山遭遇了一个男性单日工的跟踪骚扰。她一方面害怕被袭击,在恐惧中瑟瑟发抖,另一方面又想到“生活在那里的女性们肯定也有类似的遭遇”。虽然发放免费食物时有时能看到女性,但街头却几乎看不到她们的身影。在清一色都是男性的地方,她们过着怎样的生活?丸山很想跟她们面对面聊聊,听听她们的故事。

难觅身影的女性街友

社会学和社会福利学等领域对街头露宿者的已有研究成果都是以男性为对象的,女性成了“隐形人”。既然如此,丸山就决定以“寄场”和街友为切入点,对性别问题进行一番考察。

曾一度引起全球网友热论的日本年轻女街友Meru:

为了展开调查,丸山去东京山谷的福利设施工作,同时在大坂参加支援活动,频繁往来于东京和大坂之间。“最开始的1年左右,我是怀著内疚感的,觉得自己把女性街友当成了完成调查的工具,所以没法对她们说‘我要写篇论文,想采访你们一下’。”不过,丸山最终下定决心说出真相后,对方竟欣然接受,从那之后,她逐渐开始花时间跟露宿街头的女性对话,听她们讲述自己的故事。

街友在公园里用苫布搭起帐篷,丸山也经常去那里。“我当时常去的东京都内的公园里,大概有250个人在那里生活。其中有10人左右是女性。”丸山与其中4个人建立了友谊,跟一位名叫玉子的女士在帐篷里共度了1周。玉子当时36岁,在露宿公园的女性中是最年轻的,患有轻度智能障碍,已经与丈夫二人连续过了1年半左右的露宿生活。“帐篷大概相当于4叠榻榻米(约6.5m2)大小。我们每天一起去免费食物发放点排队,去超市买蔬菜,用卡式炉煮饭。”

露宿生活往往伴随著被骚扰和施暴的风险。有的女性会遭受人数占绝对优势的男性露宿者的暴力或性骚扰。不仅玉子,对所有女性露宿者而言,和男性共同生活,也是一种保护自己人身安全的生活策略。也有单身女性据说只在夜间与特定的男性露宿者同床共枕。

从2002年到2008年,丸山一共采访了33名女性。她们的平均年龄是59岁,多数有过婚姻经历。沦落为街友,往往是因为丈夫失业、未婚或因丧偶而回归单身后失业、遭遇丈夫或儿子的家庭暴力后离家出走等原因。许多人从事过低薪工作,如临时的清洁工、性工作、资源回收等。此外,她们也不是一直露宿街头,也有人会去投靠专门收留女性的设施或朋友家,求得容身之所。

政府将“街友”(Homeless)定义为“没有缘由地将城市公园、河川、道路、车站以及其他设施当作起居场所生活的人”。2003年厚生劳动省首次实施的全国调查(目视调查)显示,街友有2万5296人,其中女性仅占3%左右。

不过,如果将“街友”的定义扩大为“处于无家可归状态的人”,那幺女性数量应该会更多一些。丸山将“街友”和“露宿者”加以区别,前者包括了临时寄身于福利设施等处生活的情况,后者则仅指在街头生活的人。

被遗忘在街头的群体

露宿者的总人数逐渐转跌,到2012年时降为9576人,与第1次调查相比减少了约6成。这背后有政府露宿者支援政策推广的原因。

2002年,国家出台了最早的露宿者政策《街友自立支援等相关的特别措施法》(街友自立支援法),规定应给露宿者提供雇用机会、职业培训、住宿场所等。最初只是为期10年的暂行法,但2012年延长了5年,2017年又延长了10年。2015年,《生活穷困者自立支援法》实施。这部法律是对既往支援政策的扩充,将有陷入露宿生活风险的人群也纳入了救助范围。

此外,还有一个重要因素是,即便是劳动适龄人口,也比以往容易申请到“生活保护”。“我开始调查那一阵子,仅因居无定所,申请人就会被福祉事务所赶回去。最近他们在某种程度上开始认识到这类做法不可取,所以越来越多的人选择在陷入露宿生活境地之前申领生活保护之类的援助方式,或者即便是露宿街头,也会在短时间内脱离困境。”

另一方面,由于某些原因而继续过露宿生活的人,随著年龄的成长,将面临更糟糕的状况。

“近年来,在公园和河岸地搭帐篷越来越难,因此没有帐篷的露宿者的比例越来越高。跟能够搭帐篷的时代相比,生活更是雪上加霜。我自己体验过1周的帐篷生活,当时有卡式炉可以煮饭,还有放行李的地方,算是很难得的了。生理用品之类的生活必需品都是义工帮助采购的。现在这种形式的露宿生活已经不太可能了。”

女性群体有一个特征尤其明显,这就是没有帐篷和简易小屋之类固定住处者以及睡在车站者的占比增加(2016年厚生劳动省调查)。丸山指出,从中确实可以看出她们生活艰难,为了寻找稍微安全些的栖身之所而疲于奔波。

“对于现在被遗忘在街头的人们,我们需要探索不同于以往的方法去提供支援。”

家庭中的隐性贫困

“我结束调查后的这十多年来,最大的变化就是露宿者人数整体大幅减少,但另一方面女性的贫困问题开始受到社会关注。单亲家庭、被迫沦落到色情行业的年轻女性以及老年单身女性的贫困已成为社会问题。”

其中,丸山现在致力于研究的就是因男性是户主而被掩盖的家庭内女性贫困问题。

“有个问题与女性露宿者少这一现象互为表里。有的女性即便受困于家庭暴力,也因为是非正式员工、零工者或全职主妇等原因而在经济上无法独立,所以不得不委身于家中。如果以家庭为单位来界定贫困,那么只要丈夫有收入,也有自住房栖身的话,在这个时间点上,从统计学角度来说就不会被视为贫困。可一旦离开家,妻子就会立刻陷入贫困。”

“有调查结果显示,在日本,大约有7成家庭由女性掌管家庭财政,远远高于欧洲,但是有研究结果表明,愈是负责管理家庭开支的人,愈倾向于不在自己身上花钱。个人究竟在多大程度上能够自由调取家里的经济资源,我们需要通过指标来反映这方面的情况。”

最适合的支援措施无法到位

厚生劳动省在疫情中的2021年1月对露宿者进行了调查,已证实全国范围内共有露宿者3824人,其中女性97人,占5.2%。

“如果把在网咖和速食店过夜的人都算在内,那幺女性占比肯定是远超5.2%的。援助现场的工作人员也表示,这半年来在免费食物发放点排队的人群里,女性有所增加。单身女性的话,有失业即沦为‘隐性街友’的风险。”

非正式雇用和雇用关系终止的情况一直在持续,女性的失业时间也呈现出长期化的倾向。最适合的支援措施能否充分涵盖就成了问题。

“如果将社会保障制度分为社会保险和社会扶助来考虑的话,社会保险的前提是有一定程度的工作收入或者丈夫是上班族,所以对女性是不利的。因为在雇用非正式化的同时,未婚化倾向也在加剧。虽然不得不依赖于扶助,但对很多女性来说,申请生活保护还是一件羞耻的事,她们对领取生活保护是有抵触心理的。除了生活保护之外,女性还可享受‘妇女保护事业’和母子福利,比男性有更多的福利措施可供选择,但执行却很大程度依赖于地方政府和具体办事员的个人判断,所以有些人没法获得最适合的支援。”

制度本身也存在著很大问题。现行妇女保护制度的根据法是1956年制定的《卖春防止法》。该法的制定本来是为了惩戒女性并令其改过自新,经过扩大解释,也适用于保护生活贫困、遭受家庭暴力等面临各种困难的女性。不过,这部法律遭到愈来愈强烈的批判,被认为缺乏保护女性人权的视角,无法满足对女性多样化、复杂化的援助需求,现在超党派议员联盟正在推动新的《女性支援法》的制定。丸山指出,即便新法出台,也需要从根本上重新审视现有的支援体制,如政府与民间的合作关系,以及如何加强新法与基于生活保护和儿童福祉法等其他法律制定的支援措施之间的协调与合作,否则是无法实现全面性支援的。

“我认为,今后女性的贫困和流浪问题会进一步加剧,现在能做的首先充分运用生活保护政策。另外,是不是还应该考虑建立低收入者也能享受的租房津贴机制呢?”

“也希望婚姻存续期内家庭内部的‘隐性贫困’以后能变得视觉化。我认为,想逃离家庭却无法逃离的女性群体所面临的生存困难,与单亲家庭和单身女性群体的贫困是一体同源的问题。”

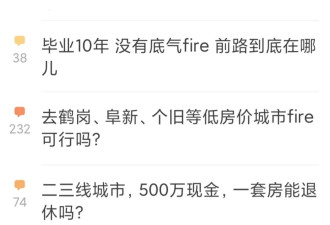

网友评论