缅怀伟人邓小平:记我为小平同志做的一点事

邓小平是一位改变了中国历史进程的伟人。他面对复杂局面以开放促改革的睿智与前瞻,果决与坚定为国家与民族赢得了新生。本文摘自2017年2月19日微信公众号周说,作者周志兴,原题为《怀念小平:他理所当然受到绝大多数中国人的尊敬》。

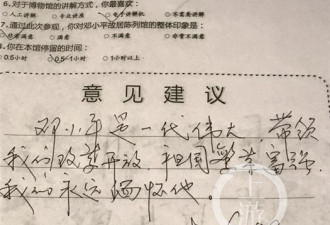

他理所当然受到绝大多数中国人的尊敬

邓小平对于中国的贡献,应当用得上这样四个字:“彪炳史册”。

在上世纪九十年代开始,邓小平强力推进改革,尤其是经济改革,把中国的经济改革推向深化,为中国的经济发展,做出了巨大的贡献。作为一个历史伟人,他理所当然受到绝大多数中国人的尊敬。

1998年1月,邓小平去世一周年的时候,在北京军事博物馆有一次摄影展览,题目是《邓小平,女儿心中的父亲》,这是邓小平的大女儿邓林为父亲摄影作品的展览,我参与了这次展览的筹备。开幕这天,邓家三姐妹,邓林、邓楠、邓榕都来了,当邓榕的婆婆进入贵宾厅时,邓榕向她介绍我说:这是周志兴,咱们家的好多事都是他帮助做的。这话让我深受感动,直到今天还记忆犹新。我怎么能承受这样的评价呢?确实,因为工作关系,围绕这位伟人,我做过一些事情,例如,为毛毛的《我的父亲邓小平》这本书作责任编辑,为12集纪录片《邓小平》做制片人,为邓林的摄影集《邓小平,女儿心中的父亲》作责任编辑,为中国少儿出版社写作了《邓小平的故事》一书,但是,我在从事这些工作时的付出,远远小于自己的得到。

第一本邓小平画册的故事

1980年9月,我进入中央文献研究室工作,在刘少奇研究组一呆就是7年,开始是编辑刘少奇选集,之后是撰写刘少奇年谱。作为一个初入门者,这七年等于是在上学。

1987年4月,中央批准成立中央文献出版社。记得批复的日期是4月15日,签字的应当是邓力群。文献研究室抽调了秘书处的一位老处长李庚奇来筹办出版社,他是中央办公厅的老人,在周总理办公室长期工作,当时已经57岁了。他不知搭上了哪根神经,从文献研究室的近两百号人里,挑了我来帮他。

出的第一本书是《邓小平同志的重要讲话》,小册子,总共只有两个印张,但是开机就印了一百多万册,这本书赚了20多万块钱,算是初战告捷吧。

而第一本有影响的奠定了出版社经济基础的是大型画册《邓小平》。

其实,这本画册在出版社没有成立时就开始编辑了,主要功臣是杨绍明。绍明是杨尚昆的公子,1942年出生的他当时只有45岁,他刚刚从新华社摄影部调到文献研究室,在邓小平研究组工作。那时的杨绍明,还有着青春活力,组里有同事搬家,我看他卖力地往五楼上扛家具,真的感动了好一会。当时邓组的组长汪作玲以及邓组的周立平、冷溶、龙平平等,都为这本画册除了不少力。

杨绍明因为和邓家关系密切,出入邓家如履平地,所以拍了许多邓小平的照片,编邓小平画册时,他提供的照片大都是非常生动的居家照片。后来跟他熟了,我开玩笑说,你的照片好不说明技术好,第一是你的相机好,第二是你有机会,第三是你洗照片不要钱。

一次他说,到小平家去,老爷子正在看报,脚丫光着放在凳子上。绍明取出相机,说老爷子照一张,小平说,那我得穿上袜子去,绍明连连摆手:不用不用,就这样好。于是留下了一个生动瞬间。

还有一次,他拍下了一张小平正在读书的照片,地点好像是在北戴河。很多人知道这张照片,都说小平同志在认真学习。我问过绍明,老爷子看的是什么书?他说,是古龙的武打小说。

很多照片很珍贵,有些是战争年代留下来的,有些则展示了邓小平的家居生活。为了确保印刷质量,这本画册是在香港的凸版印刷制作的。邓小平在晚年时,曾经深情表示,希望到回归后的香港走一走,看一看。其实,在十年前,他的许多照片就到了香港。

那个时候还没有电脑制作等手段,只能是用原图扫描,修版后再制版,随时要和原图比对,所以,这些照片的原版都运到了香港。工厂为了保证照片的安全,特地在车间里焊了一个硕大的铁笼子,每天收工时,把照片都锁在这个铁笼子里,工人们也都非常重视这本画册的制作。

1988年,杨绍明特意带我到香港看画册的印刷。那是我第一次到香港,也算是第一次到境外,还领到了500元置装费,到北京的红都做了一套西服。记得穿上这套西服到香港光大,王光英见到我第一句话是:别看你穿了一套西服,一看你就是共产党的干部。

这本画册,是邓小平生前看过的唯一一本《邓小平画册》,这是毛毛拿着给他看的,我也见到他在这本画册上的签名,字体还是遒劲有力的。那时,他83岁。

画册非常精致,照片也非常精彩。但是,怎么把画册卖出去还能收回钱来呢?

一本大八开铜版纸画册,300多个页码,要卖多少钱呢?当时,文献研究室主任李琦同志亲自兼任出版社社长,一个正部级兼任一个正局级,也算是奇观。可是当时我们都不觉得怪。李琦可不是挂名的,为了定价,他和我们或者在机关开会,或者到人民出版社取经,用了整整九个半天。最后的定价是,平装本45元,精装本58元。在当时算是很高的定价了,可是,和成本相比,又很便宜,因为这本画册的成本也很高。

当然,主要原因是这本画册是由一个港商赞助印制的,我们不太考虑成本,所以拍脑瓜印了7万册。但是新华书店系统征订情况很不理想,我现在记得的数字是沈阳市新华书店第一批报数是六本。

当时犯愁啊,又是不断地开会想办法。这件事甚至惊动了杨尚昆,他老人家当时不但管我们中央文献研究室,而且主持军队工作。他说,不要急,我可以让军队腾仓库给你们。

可是,光有地方放也不行,还是要有人买才行。

我们分析,不是没人买,而是很多人不知道。当时图书发行的体制是只允许新华书店系统一家垄断发行,而由于种种因素,人找不到书和书找不到人的现象十分严重,于是就出了一个怪招,就是找各省的省委办公厅系统帮助征订。现在看,这种做法是不对的,因为似乎有摊派和权力寻租的嫌疑。那时看,也是不对的,是没有遵守国家有关图书发行的规定。所以,新闻出版署的刘杲副署长后来曾经专门召见我,严肃批评中央文献出版社。不过,这时候我们的画册全卖完了,甚至还加印了两批。

这就是那个怪招的作用。

中央文献研究室是没有腿的单位,不像中组部、中宣部甚至党史研究室,一直到县都有相应的单位,而中央文献研究室没有。于是我们只能找各个省委的办公厅系统。当时我算是出版社领导层里最年轻的,正好是冬天,我自报奋勇,说,我去最冷的地方吧,就去了东三省。我那时是中央文献出版社的办公室副主任,这个副主任也是刚刚提拔不久,因为我一直算是研究人员,没有行政职务。不过,临出发前,李琦同志找到我,说,你这次出去,为了方便工作,就以办公室主任的名义,回来再办正式手续。我有点发愣,从一般干部,到副处、正处,好像只用了一年时间,是不是太快了?

不过,还是有一种士为知己者死的感觉。

我从来没有去过东北,做好了挨冻的准备,穿了了一件海军的蓝色人字呢大衣,里面满是羊毛的那种,省委的同志又不认识我,所以从辽宁到吉林,从吉林到黑龙江传递的信息都是,接一个穿皮大衣的人,似乎成了接头暗号。

成果是非常显著的,我去的东三省一共卖出了7万册邓小平画册,也就是说,第一批印刷的画册都卖光了,就在这三个省。

当然,我喝了太多的酒!

从此后,我有了一大批的东北朋友,友谊延续到了现在。几年前,我和太太去参加亚布力论坛,回来时到哈尔滨绕了一下,省委办公厅秘书处前后六任秘书处的处长都出来请我吃饭,有的人已经是很大的领导了,见面还是亲的不行。太太悄悄问我,他们怎么都对你这么好?这个问题,我还真是不能一下子答上来。

广东也是一个重要的地区。画册在香港印制,广州成了画册发运的集散地。在广州军区支持下,我带了几个人,在三寓宾馆住了二十多天,往各地发运画册,闲下来就骑个自行车在广州的大街小巷转,那一段时间,把广州的路算是认熟了。有一天,我们突发奇想,听说深圳在建设特区,热闹得很,我们应当抽空去看看。怎么去呢?也是想了一个怪招,给深圳市委打电话,说我们印了一本邓小平画册,想给李灏同志送去看看。李灏是那时的市委书记,其实他也是我中学同学李绗的父亲。结果深圳方面回话很欢迎。于是我们乘火车到了深圳,市接待办副主任张国英和接待员李广建亲自到车站接我们。那时的深圳火车站,似乎还是一个工地,整个深圳,也是一个工地。现在我常常到深圳,看到今天的高楼林立,繁荣发达,总是想起1988年底的深圳。

时间流走了,城市变样了,我和张国英的友谊,却延续到了现在。

几次加印,《邓小平画册》一共印刷了12万册,也给中央文献出版社带来了极好的经济效益。杨绍明力主把港商资助的经费还了回去,还在香港买了一辆30座的考斯特,一辆丰田面包车,草创阶段的中央文献出版社一下子鸟枪换炮了。

遗憾的是,我手头现在一本邓小平画册也没有了。

记《我的父亲邓小平》的出版

1993年这一年,是毛泽东诞辰100周年,我们出了一本《毛泽东画册》,是周恩来诞辰95周年,我们出了一本《周恩来画册》,同时还出版了一本《邓小平论坚持四项基本原则》,这几本书,影响都非常大,同时经济效益也非常好。

但是,这一年最有影响的书是《我的父亲邓小平》。

记得是春天,中央文献研究室主任李琦同志找到我,说,邓小平的小女儿毛毛写了一本他父亲的传记,希望在中央文献出版社出版。李琦对我加重语气说,这本书,你谁也不要给,你自己来做责任编辑。我当然知道这是李琦同志的好意,他希望我能够做好这本书,在自己的履历上增加些光彩。但是,我当时在负责中央文献出版社的行政和经营,实在没有时间。再就是,说句良心话,我的水平也不够。

好在这本书的分量,李琦心里清楚,他指定了文献研究室的室务委员力平同志负责审读。力平是位老同志,有水平,为人谦和,很有威望。为了保险,我还找了一位特约编辑,就是邓小平研究组的冷溶,现在,冷溶已经是中央文献研究室的一把手了。

这件事确定下来后,毛毛派来了她的一个朋友算是联系人。说来也巧,这位联系人叫丛军,但是我记得她叫陈姗姗,她是我在北外附校的学姐,我进入北外附校读初一英语班时,她是初三英语班,我还记得她。那时,常常穿一身洗的掉了颜色的衣服,骑一辆旧自行车,圆脸戴眼镜,短发齐耳。有她来做我和毛毛之间的联系人,我感觉到轻松很多。

丛军和我联系上不久,就送了我一本厚厚的英文书,是当时非常热门的《虹》,我说,我怎么看的了英文原著?她看看我,说,外语附校白上了?她哪里知道,我在外语附校上过学不假,可是文化大革命中断了我的学业,我就当兵去了,那点英语早就还给老师了。

这算是个插曲。

其实,这本书的编辑出版过程没有什么特别的,无非是文字的修订,史实的核对等常规操作,无非是因为这本书太重要了,我们格外重视而已。而这本书的底子非常好,毛毛的文笔好,也用了心,所以,编辑起来非常顺利。

值得记录的是一些花絮。

先是书名。开始一直定不下来,我建议就叫《我的父亲邓小平》,毛毛其实也同意,而且她也是这么想的,只是还有些顾虑。一次,站在李琦同志的办公室门口,顺便说一句,中央文献研究室用的是林彪的宅子,李琦的办公室原来是林立衡的房子。站在门口,毛毛问我,要是我的哥哥姐姐们说,怎么是你的父亲呢?是我们的父亲,怎么办?我说,不存在这个问题,他们也可以说,我的父亲邓小平,当然你也可以这么说。

书名就这么定下来了。

邓小平有过三次婚姻,第一任妻子是张锡媛,死于难产;第二任妻子是金维映,离异后改嫁李维汉。第三任妻子是卓琳。这几次婚姻,在这本书上都有记载。因为金维映后来去了苏联,留下的资料很少,所以,有一天毛毛给我一张照片,很高兴的说,从金维映的家乡浙江找到一张她的照片,可以放在书上。照片很小,但是可以看出来,还是很漂亮的。过了一天,毛毛找我,说是要把照片收回去,我问她为什么?她说,要是李铁映来问我,为什么把我妈妈的照片放在你爸爸的书上,我怎么回答?

毛毛是个幽默的人,好开玩笑,但是这次,她似乎开玩笑,说的又很认真。

《我的父亲邓小平》是1993年的9月出版的,当时在人民大会堂召开了首发式,叶帅罗帅等许多开国元勋的遗孀和后人都到了现场,小平的家人也都来了。记得一个细节:一个司机拿着一本书找卓琳签字,卓琳接过书和笔,一面说:“就我这笔猪字”,一面爽快地签了字。我看到这样一位德高望重的老人和一个司机这样无距离的说话,心头有一种说不出的感动。

这本书特别的火爆,很多书商拿着钱等在出版社,读者们等在书店,很快就开机印了百万册。这时候,盗版出现了。

说起来很戏剧性。当时中央文献出版社在山东荣成买了一块地盖度假村,我和附近的一家小印刷厂的人认识了,这家厂知道我在做这本书,就打电话给我,希望分印,我一口拒绝了,说,你们那幺小的一个厂,怎么能够印这么重要的书呢?没想到过几天他们又来了电话,说,你不让我们印,我们旁边有一个厂,比我们还小呢,也在印这本书!我说,不可能,你去他们厂里拿印好的封面给我寄过!很快,我收到了这家印刷厂盗印的封面。这属于抓了现行。

其实,当时盗印这本书的厂家不少,我收集了十几个版本的盗版书,山东这家厂是运气太差,撞到了枪口上。

我们决定打官司,毛毛还给我写了一个授权,授权我代表她来处理类似的事情。山东的案子因为很清楚,很快结案,印刷厂赔了六万块钱,毛毛把这笔钱捐给了青基会,并指定说要给沂蒙山区的贫困学生。余下的案子,毛毛表示不要再追究了,她觉得,自己和那些盗版的小印刷厂去打官司,总有一点倚强凌弱的感觉。她说,我们打一个官司,表示我们对盗版的反对,就行了,不再去纠缠这个事情了。

站在毛毛的角度看,这也是有道理的。

当时,中央电视台的焦点访谈节目专门到中央文献研究室来采访了我,就是谈这本书的盗版。记得播出的第二天,我到商务部去拜访当时的部长吴仪,谈12集电视片《邓小平》的拍摄,吴仪见到我第一句话居然是:我见过你!把我说愣了。她接着说,昨天晚上的焦点访谈!

我才知道,居然我这么容易被人记住。

这本书在海外也引起极大的关注。中央文献出版社是取得了中文简体字版和繁体字版的版权,繁体字版先后在台湾和香港出版,都有点戏剧性。

台湾地球出版社的老板叫魏成光,这是个很有魄力的人。他在台北重庆路上有很大的书店,他在书店里准备了许多带轱辘的大袋子,买书多的人他就发一个大袋子,书也是极便宜,似乎同行们颇有微词。这个不说它,他听说了这本书,就到了北京,找到中央文献出版社一问,我去了香港,他转身就到了香港,找到我,这个精神就感动了我。后来,他得到了这本书的台湾版权,第一版印了5万册,在台湾这是一个很高的数字了。记得当时台湾的领导人李登辉还因此接见过魏成光。不过,据说魏老板的生意后来没有做好,祝愿他早日恢复元气。

香港的版本给了三联书店。当时三联的负责人叫赵斌,原来是上海市出版局的领导。我们并不知道他的底细,以为是个港人,要当外宾对待。所以,他到北京来,毛毛和丛军都出面了,穿的要比一般情况正式,特别是穿凉鞋还穿上了袜子,而平时她们是光脚穿凉鞋的。没想到一见赵斌大呼后悔,这位来自香港的赵总剃着平头,脚蹬一双解放球鞋,就算放在大陆,也不算是洋派人。毛毛说,早知道,我们还穿袜子干什么!

这本书的出版,引起了几个有心人的关注,他们是中央电视台军事部的几位著名电视人,刘孝礼、汪恒、张华等,他们敏锐地感到,应当拍一部电视片《邓小平》,而这个时候,他们正在为毛泽东100周年诞辰拍摄12集纪录片《毛泽东》。他们觉得,应当以这本书为蓝本,也拍摄一部12集电视片。

这样,一个新的任务,又摆在我的面前。

纪录片《邓小平》前前后后

《我的父亲邓小平》出版后,央视军事部的汪恒和张华找到我,希望能够做一个12集的纪录片《邓小平》。这时,中央文献出版社出版社已经做得风生水起,除了出版图书,我还力主成立了一个音像制作中心,当时,这个执照还是不好拿的。没想到的是,这个音像中心一成立,就来了一个大活儿。

和央视的第一次交流记得是在梅地亚中心,我是和音像中心的主任张宁一起去的。这时,我已经是出版社的副社长了,当时还是很年轻的司局级干部,颇有些踌躇满志。

因为是意向,所以没有费多少口舌,反正要经过文献研究室和广播电影电视部,而且我知道,央视军事部是国内顶尖的纪录片拍摄机构,他们制作的《望长城》和《毛泽东》,都是脍炙人口的佳作。

我当时只是有一点点担心,按照惯例,尚在世的领导人没有拍摄纪录片的先例,这也许是一个难关。当然,主要的还要经过家属同意。

那次沟通,印象深的是汪恒开车送我们,那是一辆米色的丰田旅行轿车,羡慕得我不行,心想,什么时候我才能有这样一辆车啊!其实,那时中央文献出版社已经有了一辆桑塔纳轿车,算是很不错的了,只是人心总是有点贪。

要做这件事情,首先要家属首肯。恰好这时候《我的父亲邓小平》这本书还在收尾阶段,小平的小女儿毛毛,当时她大名还是萧榕,这个名字,是她在驻美使馆工作时用的,那时还常有接触,就找了一个机会和她探讨这件事情。没想到,她没有反对。算是过了一关。

其次,还要有钱,谁来出这个拍摄费用呢?央视军事部似乎胸有成竹,他们说,有一个朋友在做生意,他们愿意出钱。是谁呢?

这天,刘孝礼主任和张华约了一个饭局,在首都宾馆的日本料理,我见到了刘长乐和崔强。原来,军事部说的出钱的人就是刘长乐。

刘长乐和崔强都是1951年生,都是身材魁梧的汉子,军旅生涯的痕迹还很重。他们原本就是当兵的,在部队的最后工作岗位是中央人民广播电台军事部。这个部门和央视军事部算是兄弟单位,都隶属于总政,所以他们和刘孝礼很熟。转业下海后,刘长乐在香港注册了一个乐天发展有限公司,拍摄《邓小平》,就是由这个公司来出钱。预计是投1000万人民币。这在当时是个非常庞大的数字。

当时,刘长乐的公司就在首都宾馆旁边的紫金宾馆租了一座小楼办公,没有想到的是,从这次见面开始,我和刘长乐、崔强整整打了十年的交道,从一起拍《邓小平》,到后来我加盟凤凰卫视,成了刘长乐麾下一员。从做柯受良“飞跃黄河”的现场总指挥开始,到负责凤凰卫视的国内公关,到创办凤凰周刊,再到管理凤凰网,我在凤凰卫视呆了七年。

有了小平家属的态度,又有了钱,我向文献研究室领导汇报的腰杆就硬了。

很快就和广电部达成了协议,成立了中央文献研究室和广播电影电视部两家合作的《邓小平》摄制组,当然,主导权在文献这边。具体的分工是这样的,中央文献研究室这边的领导是主任逄先知亲自抓,主创人员主要是邓组,总撰稿明确了是冷溶和陈晋,我是制片人。央视那边由副台长沈纪负责,总编导是刘孝礼,执行总编导是汪恒,制片人是李东生,就是最后岗位是中宣部副部长(编按:李东生担任的最后职务应为公安部副部长)的那位。当时我对他印象很好,豪爽、仗义,酒品好,怎么也没料到他最后的结局。

香港乐天公司是出资方,总制片人是刘长乐,制片人是崔强。

三方组成了一个摄制组,很快进入了工作状态。

只是有一句话,我当时没有在意,后来铸成了一个错误,不大,也不小。

大逄,这是我们平常对逄先知的称呼,因为他个子大,当然,也是一种尊称,因为他做过毛泽东的秘书,文革中在秦城监狱住了八年,是个有水平也正派的领导。他对我说,向关根同志汇报过了,他同意,只是不要张扬,要悄悄地进行。

我没有非常重视这句话。

1994年的1月4日到5日,春节前的北京很冷了,但是《邓小平》剧组却热得很,主创人员集中在了北京郊区的一个培训中心里,进行了两天的讨论,主要是研究架构,讨论重点,并且分工。参与撰稿人员都是了解邓小平又对中共党史有研究的人,而编导则是在军队系统调集的一流人才。

我现在手里还保存着当年的文件,在拍摄初步构想中,有这样的话:“在《毛泽东》创作时,我们特别突出表现了毛的个人特征,而《邓小平》创作则要以邓的政治生涯为主要创作线索。如果说毛是中华民族摆脱苦难,邓则使中华民族走向富强,邓的探索和其思想的发展将是我们重点要反映的,要把中国特色的社会主义理论作深刻的阐述和表现。”

“邓在早期就受到西方文化的影响,东西方的文明造就了这一伟人。因此,要着眼于邓是我们中华民族的,也属于整个世界。”

《邓小平》这部纪录片,后来也是按照这个基调拍摄的。

至于拍摄人员,当时安排了武警部队的褚嘉骅、济南军区的徐海婴和央视的陈晓卿、华越、张华等人。

拍摄的前期工作紧锣密鼓地开始了。

先是调人。军队的人好办,拍邓小平,这是大事,军队的组织系统一说就可以,就是调赵群力费了些劲。

赵群力那时是甘肃电视台副台长,他也是刘长乐的发小,这些不重要,重要的是他是国内顶尖的航拍高手。我还是靠着当年发行《邓小平画册》时和甘肃省委办公厅结下的交情,通过他们找了省委宣传部长,把一个省台副台长愣是调到《邓小平》剧组当了一个航拍摄像。

群力这个人,身上很多故事。平时,他对很多事情都不在意,你和他说什么,哪怕是很重要的事情,他都是有一搭没一搭的听着,但是只要一说到航拍,一说到飞机,他的眼睛立刻就放出光来。记得拍摄百色起义这段时,在百色当地的一个硕大的山洞里,群力开着飞机拍摄,结果出了事故,好在有惊无险。但是,当时我们心里就隐隐有这样的想法,按照群力这个一上天就忘了自己的做派,他早晚要出问题在航拍上。果然,后来他在浙江温州航拍时,飞机刮在山上的一根高压线上,他牺牲了。

这是后话了。

除了调人,还有前期的物质准备。刘长乐利用香港公司的优势,从海外进口了一批二手车,我到海关总署办理了海关监管的手续,就是为拍摄而进口,但是拍摄完毕再退回海外。那时候正好我和海关总署因为邓小平画册的海外事宜有一些联系,事情办得也顺利。

剧组的办公地点就在北极寺干休所租了一套军职房。别的印象不深了,唯有那一大堆的方便面,和满屋子弥漫着的方便面味道,似乎还在我脑子里。

拍摄这部片子时,我还有一个任务是协调中央文献研究室和中央电视台的关系。

这两个单位,都是大牌,但是性质不一样。中央文献研究室是党中央的一个部级单位,权威、严肃,正襟危坐,工作人员大都一板一眼地工作和生活。而中央电视台,是顶级的新闻单位,也是个副部级,而编导人员多了一些开放和灵动。两批人在一个锅里抡马勺,难免磕磕碰碰。但是,拍摄过程中,总算是没有大的矛盾。

去年,是《邓小平》剧组成立二十周年,我请当年的创作人员到杉园共识堂小聚,二十年的光阴,足以把白发染黑,当当年一个锅里吃饭的战友相会,还是说不出的激动。尤其让我震惊的是,张华居然从包里摸出了一枚铜章,正是当年摄制组的公章,他居然保存了下来。

我对张华说,这是可以进博物馆的啊!

这枚图章,勾起我的一段回想。

就是因为没有注意大逄叮嘱的那句话引发的问题。

1994年春节前,邓小平剧组完成了拍摄提纲的创作,准备先给小平家属看。我给毛毛打电话约时间,她说,他们都在陪老爷子在上海过年,约我们到上海面谈。她说,我和上海市委打招呼,他们会关照你们的。

我们为了郑重,特别准备了剧组介绍信,盖的就是张华保存的那枚铜章,还印了名片。到了上海,果真受到了热情接待,我们也认真地呈上了介绍信和名片。接下来就是见毛毛,给她邓小平纪录片的拍摄提纲。毛毛说,晚上请你们吃大闸蟹吧,也不用上饭店,省点钱,就到朋友的公司去吃。

那天晚饭,我用力吃了三只大闸蟹,因为剧组进展还顺利,似乎要奖赏一下自己。

乐极生悲就是这个道理。回到北京,大逄找我,批评说,你们怎么搞得,不是说要低调,悄悄拍摄吗?怎么你们又是介绍信又是名片的!原来,我们给上海市委的介绍信和名片都到了丁关根的手里。他们也没有恶意,只是询问,中央知道这件事情吗?

关根同志也不高兴了,追问下来。

其实我也可以理解,小平年事已高,他的健康会影响国内甚至国际的形势,也会影响股市。而大张旗鼓地拍摄他的传记纪录片,也许会引起不好的联想。

只是,我想不出来,又要拍片子,又不能声张,怎么做呢?

还有一个问题,就是钱到底从哪里来的?我把过程再次原原本本向大逄汇报了,也汇报了刘长乐的身份背景,大逄倒是表示了解和理解,但是他告诉我,关根同志说了这样一句话:拍邓小平这样一个伟大的人物,中央电视台拿不出钱来吗?

重新落实经费,又要处理前面遗留的问题,比如,怎么解决刘长乐公司的前期投入?后来,明确了把《邓小平》的海外版权给了刘长乐的公司。其实,这个时候,刘长乐已经萌生了自己办一个电视台的想法,凤凰卫视的孕育,应当就在此时。

剧组几乎停工了两个月,这两个月,是煎熬。

这之后不久,因为种种原因,我不再参与《邓小平》剧组的管理,不过这个时候,拍摄也走上了轨道。

再后来,我加入了凤凰卫视,只是远远地关注《邓小平》的创作。其实拍摄早已基本完成,就是等待播出的时机。

12集纪录片《邓小平》的播出,大约是在邓小平去世前一个多月,那时候,我正在筹备柯受良驾车飞跃黄河的活动,每天都在不停的奔波和忙乱之中,我只是知道,演职员名单里已经没有了我的名字,倒是给我发了一笔稿费。

多少钱呢?2000元。不过,拍摄邓小平纪录片的经历,价值超过两个亿也不止。

向抓住先机者致敬

2015年5月9日,影片《旋风九日》在杉园共识堂举行了高端的观影座谈会,这部定于5月5日公映的电影先期在共识堂放映,主要是为了让对那段历史有研究的学者们能够给观众作出提示。《旋风九日》是讲述1979年邓小平访美的纪录片。尽管制作者用这九天中发生过的暗杀威胁为噱头吸引观众,但是,我注意的,还是邓小平这次访美为打开中美合作的大门而进行的努力。邓小平和卡特、布热津斯基等人在这九天的时间里,基本上扫除了过去三十年横在中美之间的障碍,从此,中国的改革插上了开放的翅膀。

先机就是这样被抓住了。

曾经有人说过,改革开放尽管是一个词组,但是,排在后面的开放,也许比改革还要重要,因为没有开放,谈不上改革。

在我心目中,这两者同样重要,互为依托,缺一不可。

2015年5月19日,我随环球网组织的网络名人团访问越南,在越南引进外资最为突出的平阳省的越南新加坡工业园区,我向新加坡的投资者问了这样一个问题:你们在中国也有投资,依你看,中国和越南有什么不同?

这位投资者说,中国因为起步早,现在主要是吸引高科技含量的产业,而越南,现在还在吸引中低端的产业。

简单几句话的回答,只是讲了两国之间吸引投资的一个差别,但是,我突然想到了《旋风九日》,想到了这个词:先机。中国在经历了十年浩劫之后,也曾短暂地徘徊过,坚持“两个凡是”就是徘徊的标志。幸运的是,这种徘徊没有持续多长时间,很快,党的十一届三中全会就明确了中国下一步发展的道路。就在这之后,邓小平作为实际的掌舵人,到了日本,到了美国,这是两个在世界上经济和科技都排在前列而对中国并不友好的国家。邓小平此时已经75岁高龄,但是他用自己的见识,用自己的胸怀,用自己的语言向全世界宣布,中国的大门就要打开了。

正如邓小平在日本乘坐新干线时所说的,速度快的像是推着自己走,他认为,中国需要这样的速度。

大门一旦打开,中国的发展就获得了巨大的动力。当然,几十年的高速发展也是一步步走过来的,先是在土地、税收等等方面给了外资以极大的优惠,引进的许多是劳动密集型企业,有的还是污染严重的企业,这是没的选择的事情,因为中国迫切需要起飞,百姓迫切需要就业,需要赚钱。随着中国经济的腾飞,中国的开放,从引进外资,到引进技术,到引进管理,产业也得到了飞速的发展。

我想,如果中国在结束文革后,还在争论,还在长期徘徊,那么,先机就会丧失。

其实,越南是1986年开始革新开放的,比我们只是晚了几年而已。机会稍纵即逝,也许,如果历史稍稍和我们开个玩笑,我们就可能落在越南后面。

现在,中国发展了,可以站下来对前面的事情评头品足了,于是,有人就说,当年的改革开放,埋下了很多恶果,例如贪腐,例如贫富悬殊,例如环境污染,等等。甚至有人开始质疑当年改革开放的总设计师。

我认为,当初,如果没有改革开放,如果不准许一部分人先富起来,那么,也许中国还在吃大锅饭,一起过穷日子。不能把今天的问题全部推到前人的身上,一代人解决一代人的问题。我们现在需要的,是向抓住先机的前人致敬,而不是把几十年洗澡洗下来的脏水泼到前人身上。

不公平的事情,我们不要对前人做,因为,我们也将会成为前人。

网友评论