她们是史上最被低估的黑人,曾帮美国称霸太空

编者注:今年的奥斯卡最佳影片提名影片中,有一部根据真实事件改编的电影,看似再“政治正确”不过的电影,有关黑人、女性、奋斗。这里说的不是《月光男孩》,而是《隐藏人物》。这是一部美国主旋律电影,但并不让人讨厌。

美国国家航空航天局(NASA)曾雇佣过一批非裔女性计算员,一本新书和一部电影记录了她们的故事。太空竞赛、黑人运动、女性平权,在这些美国所经历的“最伟大的战役”中,她们始终站在战场中央。

1960年代,梅尔巴·罗伊(·Melba Roy),她负责领导追踪回声号卫星的人肉计算机 /NASA

在美国即将卷入二战之际,推动航空事业发展的渴望变得越来越急迫,这也刺激了美国对于数学人才的需求,但数量远远不够。女性成为了这个难题的解决方案。1935年,她们走进兰利纪念航空实验室,帮助减轻数字运算给实验室带来的压力。在数字时代尚未到来的那几十年里,她们扮演着“人肉计算机”的角色,将工程师从繁琐细碎的笔算中解放出来。兰利实验室里的女性人数急速攀升,创下辉煌。

最终,许多“人肉计算机”得到了公正对待。但这个关于女性成就的故事却明显遗漏了勇敢的非裔美国女性的贡献。在兰利实验室,她们被分配到低等位置,称为西区计算员,但她们却为所有种族、所有性别的数学家和工程师们开疆拓土。

“她们都很平凡,但又都很伟大,”玛戈特·李·谢特利(Margot Lee Shetterly) 在她的新书《隐藏人物》中这样评价这群非裔计算员。这本书细致地刻画出这些非裔女性的生活和成就。如今,《隐藏人物》还被翻拍成电影,由奥克塔威亚·斯宾塞(Octavia Spencer)和塔拉吉·汉森(Taraji P. Henson)主演,并获得本届奥斯卡最佳影片提名。

“我们有宇航员,我们也有工程师,约翰·格伦、金·克兰兹、克里斯·克拉夫特,”谢特利在书中说,“这些人讲述过自己的故事。”现在该轮到这些女性们上场了。

20世纪70年代,谢特利在西弗吉尼亚州的汉普顿长大。她的家离兰利航空实验室只有几英里远。这桩研究大楼始建于1917年,是美国国家航空咨询委员会的总部(NACA)。建立NACA是出于战时需要,旨在将当时没有固定用途的飞行机械打造成战争机器。1958年,当太空竞赛开始加速时,NACA解散了,取而代之的是美国国家航空航天局(NASA)。

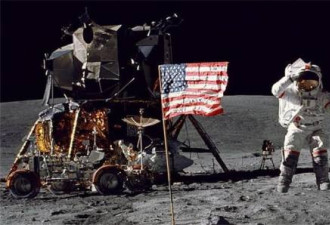

西区计算员对这个中心取得的成就至关重要。她们一遍遍地核算关于飞机的每一个函数,还时常运算一些她们也不了解的项目中更高任务的数据。她们促进了战时飞行器的设计不断变化,也让它们变得更快、更安全、更符合空气动力学。最终,一些人因为工作杰出得以离开计算员岗位,投身更具体的项目,例如克里斯汀·达顿(Christine Darden)研究超声速飞行,凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson)计算水星计划和阿波罗登月计划的轨道。20世纪70年代,技术的进步逐渐淘汰了计算员这个职业,NASA也随即解散了这些“人肉计算机”。

事实上,直到20世纪40年代,第一批黑人计算员才进入兰利航空实验室。尽管战争需求十分迫切,种族歧视却依然很严重,非裔美国人几乎都找不到工作,不论是男性还是女性。1941年,民权活动的先锋人物菲利普·伦道夫(A. Philip Randolph)提议在华盛顿举行游行,人们这才开始关注种族歧视带来的持续性不公。面临十万人聚集在美国国会大厦前抗议的威胁,时任总统富兰克林·罗斯福颁布了8802号行政令,要求联邦政府及战争相关工作岗位在招聘时禁止种族歧视。这一行政令也为黑人计算员们进入兰利实验室扫清了障碍,她们手握计算尺,走进NACA的历史。

凯瑟琳·约翰逊在兰利的办公桌前处理一台“天体训练设备” /NASA

迄今为止,没人知道到底有多少女性计算员为NACA以及后来的NASA工作过。1992年的一份研究估计,总共有几百人。但也有人推算(包括谢特利自己),共有数千名女性计算员。

当谢特利还是个孩子时,就认识这些杰出的数学家们,她们是谢特利参加的女童军运动的领队、主日学(Sunday School)的老师,亦或是隔壁邻居、同学家长。1964年,谢特利的父亲也成为兰利实验室的一名工程实习生,后来成为人人尊敬的气候科学家。“她们属于一个充满活力的社区,每个人都有自己的工作,”谢特利称,“这些都是她们的工作。现在,她们在NASA的兰利实验室工作。”

身边都是西区计算员和其他专业学者的谢特利在数十年后才意识到这些女性的工作有多重要。谢特利提起:“直到我的丈夫——他的家乡不在汉普顿——听到我父亲谈起这些女性以及她们所做的事情时,我才意识到,那种工作模式不正常”。

好奇心被点燃之后,谢特利便开始研究这些女性。和男性工程师不同的是,这些女性计算员中很少有人能够在学术出版物或是各种项目中署名。更大的问题在于,西区计算员们的职业生涯比起做同样工作的白人男性要短暂的多。谢特利解释说,那个年代的传统使得女性一旦结婚或是有了孩子就会离职,成为全职家庭主妇。也因此,许多人只会在兰利待几年。

谢特利越挖越深,她反而发现了更多的计算员。她在书里写到:“我就像上瘾了一样,不停地调查。如果我发现了可以寻找到某位计算员的蛛丝马迹,我不会放过任何一条线索”。

她一遍遍地查阅着电话簿、当地报纸、员工内部通讯以及NASA的档案库,计算员名单变得越来越长。为了探索这些女性生命中丰盈的细节,她甚至在零散的备忘录、讣告、结婚通告中追查线索。她说:“要把这些线索联系起来还有很多要做的。”

“我不断收到人们的邮件告诉我他们的祖母或母亲曾在那里工作,”谢特利说,“就在今天我还收到一位女士的邮件,她问我是否在寻找计算员。1951年7月至1957年8月期间,她曾经在兰利工作。”

兰利不仅仅是一个科学与工程实验室,谢特利说:“在很多时候,它还是一个种族关系实验室,一个性别关系实验室。实验室里的研究人员来自美国各地,有许多人来自对早期民权运动抱有同情心的地区,他们支持扩大非裔公民和女性自由的进步理念。”

但兰利实验室的生活并不都像上了润滑油的齿轮一样顺利。不仅女性计算员很难得到与男性同事相同的机会和职位,西部计算员们还不断被提醒自己是二等公民。谢特利在她的书中提到过一件特别的事:实验室餐厅内出现了让人感到冒犯的标志,上面写着“有色人种计算员“。

一位特别大胆的女性计算员米利亚姆·曼(Miriam Mann)将这种公开的侮辱看作是对自己的个人恩怨。作为回应,她把冒犯性的标志从桌子上撕下来,塞进自己的钱包里。当餐厅桌子上再出现这样的标志时,她就再撕下来。“这是一种难以置信的勇气,”谢特利说,“在那个年代,人们会被私刑处死,也可能会因为坐错位置被人从公交车上拉下来。米里亚姆那样做的风险非常非常大。”

她们的故事被改编成电影《隐藏人物》,获得了今年的奥斯卡最佳影片提名 /IMDb

但最终, 米利亚姆·曼胜利了。那个标志再也没有出现过。

这种看似鸡毛蒜皮的小战争,兰利实验室里的女性打了许多次。她们反对与白人分隔的洗手间,抗议参加会议的限制。而这些微小的斗争和日常琐事正是谢特利书中竭力捕捉的对象。在工作场所之外,她们还要面对更多的难题,包括种族隔离的公交车和破旧的学校。许多人努力在汉普顿寻找住所。白人计算员可以住在为减轻住房短缺问题而建造的安妮威思宿舍(Anne Wythe Hall),但黑人计算员则只能自己另谋住处。

“历史就是我们所有人在日常生活中所做之事的总和,”谢特利说,“我们认为历史(History)的大写字母“H”指代的是那些大人物,例如乔治·华盛顿、亚历山大·汉密尔顿和马丁·路·德金。”即便如此,她解释道:“晚上你躺在床上进入梦乡,又在第二天早晨醒来,昨天就成为历史。某种程度而言,这些微小的举动更加重要,或者可以肯定地说,与那些大人物的个人举动同样重要。”

这本书和电影并不意味着谢特利的工作已经结束,她仍在继续寻找更多的计算员,希望终有一天能够将她们的名单公布在网上。她希望找到那些在岁月中逐渐褪色的名字,记录下她们各自生命中的工作。

一些名字被记住的西部计算员已经成了近乎传奇式的人物,谢特利认为这是美国主流历史中非裔美国人很少被歌颂所带来的副作用。她希望自己所做的事能够向世人展现出这些女性人生成就的更多细节,以此向她们致敬。“那不只是神话,还是真正的事实,”谢特利说,“因为事实就足够壮观精彩”。

(作者/ Maya Wei-Haas 译者/ 杨睿 校对/ 冯诺、吴頔)

网友评论