95岁清华教授仍在上课 5点半出门跑3公里

张礼先生是那种岁月拿他没辙的人。这一点,年纪越大越明显。

年轻时和时代角力,年老时和时间角力,这位95岁的清华大学物理系教授、1982年清华物理系复系后的首位系主任,1949年正式踏上大学讲台的理论物理学家,一退休就接受返聘,继续留在讲台上,至今每年春季学期都仍会开课。

他是新中国教龄最长的大学教授,是教授们的教授,老师们的老师。他的学生可以从“20后”排到“00后”,其间英才辈出。

问及让他自豪的学生,他怕说不完整,干脆放弃“列举”。不过,我们知道,早在山东大学做助教时,他带的第一批学生里,就有我国激光研究领域的先驱者之一马祖光。5年前,他过90岁生日,代表学生赠送生日礼物的是清华大学原校长顾秉林。

最近,张礼刚讲完本学期的“量子力学前沿选题”课,这是1998年,他73岁时为清华大学物理系本科生和研究生开设的一门选修课,讲到今年已经讲了22年。因为讲的是“前沿”,每一年,每节课,他都得重新准备教案,更新大量内容。

跟过去站在教室里讲课不同,受疫情影响,今年他讲的是网课。这位95岁的老教授适应得好极了,发现通过微信群等方式,学生比面对面听课时更愿提问。他希望恢复正常上课后,能想办法结合线上授课的长处。

直到现在,张礼还在不断琢磨,怎样讲课能让学生们更爱听,学到更多东西,产生更大的兴趣。

他清楚地感受到每代学生各有不同,去年秋天,他在党支部组织生活会上做自我检查,说在帮助学生上做得不够,比如只在课后答疑,让有不懂问题的学生主动来问的做法,更适合从前一门心思念书的学生,不适合成长在各种外界诱惑里的新生代,必须改进。

为此,今年他在每周两次、每次一个半小时的正课外,增设了一次专门的答疑课,效果不错。

清华大学20世纪50年代提出了一句沿用至今的口号,叫“为祖国健康工作50年”,“我已经干了70多年啦。”张礼说,常有人问他这么多年来,动力何在,他的回答很简单:“就是觉得有意思!”

采访中,他至少说了15次“有意思”——物理,真有意思;讲课,真有意思!

学不厌,教不倦。

所有人都觉得他真不像90多岁的人,全然无视大众对“什么年龄做什么事”的普遍认知。“没人规定我要怎么做啊?”张礼说,在任何年龄,他都要做自己喜欢的事。

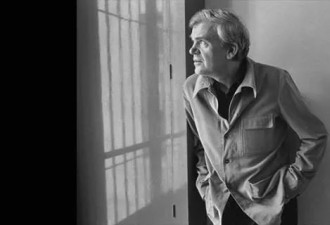

张礼教授的书房,疫情期间,他在这里给学生们在线授课。

01

“讲课是我的救命稻草”

物理对他有不变的“引力”,“什么东西把我撬走了,它就又把我吸回来。”他笑着感叹,“人生啊,我这辈子就和物理干上了”

“现在很多家长要监督甚至逼着孩子用功,这不行,这么弄他根本不喜欢这东西。我小时候是玩大的,干什么都找有意思的做。”

1925年,张礼生于天津,父亲是有名的中医,家境殷实。作为家中独子,家人对他没太多要求,只要别出门乱跑,他尽可以玩自己感兴趣的东西:拿方匣子照相机拍照,用钻石针唱片机放京剧,从收音机里听古典乐……后来,张礼一辈子都喜欢摄影、京剧和古典乐,书房里有一排排相册,和一打打唱片。

“念书当然费力气,但在这个过程里,我也能找到趣味。”中学时,张礼对物理产生兴趣,“力热声光电,里面有好多道理,多有意思!”

高中毕业,他考入北京辅仁大学物理系。4年后,以理学院第一名的成绩毕业。

在刚复校的山东大学做了一年助教后,张礼考取美国康奈尔大学的研究生,出国深造。

1948年秋天到美国,刚读完一学期,有中共地下党员朋友动员他回国参加革命。1949年初,张礼给导师留了封信,悄然回国。

他的导师、物理学家菲利普·莫里森,后来多次寄来最新出版的物理书。张礼家中仍保存着1951年时收到的一本《量子力学》和莫里森的随书来信:“衷心祝愿你和所有新中国人民拥有和平且充满创造力的未来。”

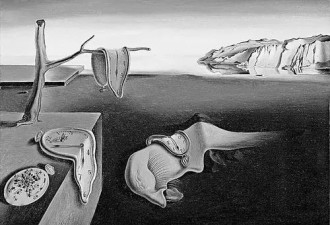

导师莫里森寄来的书和信(With personal regards to you and your family,and with my best hope,for a peaceful and creative future for you and all of the people of the new China.)

回想求学经历,在康奈尔大学的半年虽短暂,却因为莫里森和著名物理学家费曼的存在,成为张礼难以忘怀的时光。

他永远记得听费曼讲课时的心情,“这个人有魔力,讲课太迷人、太有意思了,跟变魔术似的,一下就把我吸引住,我后来无论什么情况都一心要搞物理,和费曼有关。”

回国后,张礼先到北洋大学(今天津大学)任教,又由国家公派到苏联列宁格勒大学进修。1957年,32岁的他调入清华,参与创建为发展中国原子能事业成立的清华大学工程物理系。

张礼最想做的,一直是物理科研,探究物理学里的“道理”。但国内师资人才稀缺,到清华不久,他就相继出任工程物理系核物理教研组主任、副系主任、系主任等职务,长期分管教学及研究生培养,一半以上的时间搞行政,剩下时间搞教学。

“讲课是我的救命稻草,科研搞不成了,我靠讲课不丢业务。”张礼说,“而且这也很有意思。”

他一门接一门地讲,原子核理论、原子核结构、原子核衰变、量子场论、基本粒子理论、磁流体力学、受控热核反应……许多专业课过去没学过,就先自学,边学边教。“科研搞不成,搞教学也是搞物理,我也喜欢。”

最痛苦的是“文革”时期,课也讲不成,整天开会挨批。有朋友把书全卖了,说再也不干物理。张礼一本没卖,“我将来还要干这个,虽然看不到出路,很苦恼,可我这志向并没有改,那就等着吧。”

等“文革”结束、改革开放,“哎呦!我这个高兴,热情高到什么程度?”张礼回忆,物理学家赵保恒在中科院高能物理研究所讲课,当时已经50多岁的他,约着比自己年轻20岁的北大物理学教授赵志泳,每周两三次从清华北大骑车去玉泉路上的高能所听课,一堂不落。

杨振宁、李政道回国讲课、作报告,他也全去听了。“好不容易有机会学习,赶快好好学,那是我人生里最快乐的时间之一。”他觉着能与这种快乐相提并论的,是家里小孩诞生的时刻。

被时代的风浪裹挟前进,对物理的热爱(电视剧)是张礼内心的压舱石,不论现实把他推向哪个轨道,一有机会,他就想方设法偏回心之所向。

物理对他有不变的“引力”,“什么东西把我撬走了,它就又把我吸回来。”他笑着感叹,“人生啊,我这辈子就和物理干上了。”

02

永不退休的退休教授

当时,他的学生不少在二机部工作,“那是给国家起了多么重要作用的地方,一看那些骨干,好多是我们培养的,我特别激动,觉得自己可真不白活”

“文革”中,清华大学曾开设固体物理等4个研究班,没办多久被叫停。“文革”结束后复班,学生们点名要张礼来讲量子力学。“我高兴极了,非常愿意去教,学生们这样欣赏我,我教得也很使劲。”

固体物理班班长隋森芳,2009年当选中科院院士。接受清华大学采访时,他提到当年张礼用英语给他们讲量子力学课,“把微观世界描述得惟妙惟肖,他在讲台上的一举一动,直到现在还历历在目。”

顾秉林也是这个班的学生。他说张礼是清华老师中对自己影响最大的人之一,“讲课条理清晰,任何概念和内容都非常深刻,我们讨论哪个老师影响大,很多同学都提到他。”

“我很珍视学生们对我的肯定,很喜欢他们,也很惦记他们,他们给了我很多力量。”张礼说。

1974年前后,他去二机部(即后来的核工业部)参观,他的学生不少在这里工作,“那是给国家起了多么重要作用的地方,一看那些骨干,好多是我们培养的,我特别激动,觉得自己可真不白活。”

他总想着,怎么能为学生们多做点事,这一想就是70年。

20世纪80年代,张礼观摩诺贝尔物理学奖得主报告,开了门叫“近代物理学进展”的课,“我想帮学生们学会找问题,问题找得最好的就是诺奖得主们,所以我就给学生们介绍一些诺奖得主的工作,他们怎么发现问题,怎么解决问题,希望给他们启发。”

1995年,物理界发生了一件大事,科学家们首次成功制造出玻色-爱因斯坦凝聚。张礼一听说就感觉这很重要,希望大家重视起来。他跑到物理系宣传,又去清华新成立的高等研究院组织讨论会,70出头、退休多年的人了,没课题,没经费,没队伍,没义务,但他却乐于做这种努力。

“这东西有意思,而且重要。参加讨论会的学生越来越多,也有人转做这方面题目,我折腾半天,能吆喝一群人一起来研究这个,已经够高兴了。”张礼说。

清华高研院教授翟荟后来从事的就是这一领域的研究,他也是1998年,张礼开设“量子力学前沿选题”课的第一班学生,现在成了办公室跟张礼打对门的同事。

张礼常去参加翟荟组织的课题组讨论,“我得听听、学学,跟上发展啊,自己做不了不要紧,但要知道发展到哪一步了。”

在翟荟看来,张礼是真正以科研为乐的人。年前,张礼对他说,自己正在看翟荟之前一个学生的毕业论文,“可能听我们讲到论文里的一些内容,觉得有意思,他就把论文拿来学了。”

翟荟认为,“张先生最让人尊敬的有两点,一是他至今仍对科研新知有兴趣,新的东西出来,他还会很有激情地去学;另一点,是他从70多岁到现在,始终坚持教学。”

今年和张礼搭档,一同进行“量子力学前沿选题”线上教学的清华物理系助理教授胡嘉仲对此有同感。“说是退休,但他从没在真正意义上退休,以前的研究状态和习惯,很多都保留到现在。他对新鲜事物的接受度非常高,对年轻学生的想法也能很快理解。”

胡嘉仲去年刚从美国麻省理工学院回国,“量子力学前沿选题”是他从教生涯的第一门课。10年前,他在清华读书时,选修过这门课,“我现在的研究方向就是听张老师的课后产生兴趣的。”

回母校任教后,胡嘉仲主动找张礼,希望参与授课,刚好张礼也一直在找接班人。“我是做理论物理的,胡老师是实验物理学家,我们搭档太有好处了,对学生的训练可以更全面。”

他们常一起讨论怎么把课程讲得更吸引学生,胡嘉仲会建议讲课时使用更前沿、甚至网络化的表达,运用包括B站动画在内的各种互联网资源,张礼会强调对重要知识,不仅要讲内容,还要讲历史背景和故事,让学生充分理解一个问题从提出到解决,是怎么一步步实现的。

张礼喜欢讲课,“教学时,感到自己尽了责任,对学生有好处了,就会得到满足。”

偶尔遇到烦心事,一开始备课,他心情就变好。

讲课之余,张礼在退休后还翻译了华人物理学家徐一鸿的科普作品《可畏的对称——探寻现代物理学的美丽》,获得2014年吴大猷科学普及著作奖佳作奖。

03

责任感是当代学生的必备特质

“没有这种责任感,什么事只看个人利益,今天这个合适做这个,明天那个合适做那个,很难有大出息”

张礼的很多学生,都听他讲过自己治学中的一大憾事。

在苏联列宁格勒大学做理论物理研究时,张礼发表的有关“电子-正电子系统的定态及其湮没转变”的论文,被国际公认为正电子湮没谱学的奠基性文献。学校为他安排了类似博士后的职位,希望他继续深钻,但他没理解校方用意,也没向人讨教,匆匆交差回国。

几年后,一位美国教授用他的方法深入研究,发展了全新的分支学科“正电子湮灭谱学”。这位教授后来到清华讲学,特地打听了张礼的消息,并在作报告时向他致谢。

“一个研究方向,愣让我毫不在乎地丢掉了,这是我会记一辈子的遗憾。”张礼讲这件事给学生们听,希望他们吸取教训,在学习中培养独立思考的能力和主动请教的习惯。

他认为很多中国学生都是过去“培养乖孩子”的教育方式的受害者,像他自己,就是“乖大的”,“不太会闯自己的路,别人闯出来的路,我有能力跟着走,并走出一定结果,可为什么不自己闯呢?”

教了70多年书,他说想教给学生们的,首先是知识,然后是方法,最后是思路,也就是如何找到问号并解决。

他认为今天的中国学生,首先应具备的特质是对民族和国家的责任感,“这是必要条件,要从这个角度思考自己想做什么样的人。没有这种责任感,什么事只看个人利益,今天这个合适做这个,明天那个合适做那个,很难有大出息。”

其次,“我真是希望我的学生,学什么都真正感兴趣地学,真正去爱它,想把它跟自己造成一个再也分不开的关系,得有这样的感情。”

说到底,他不愿看见年轻人只是出于功利心、带着过于轻浮的企图选择学习方向。

备课闲暇,他和胡嘉仲讨论,在美国对中国进行技术封锁的形势下,中国的科技水平如何能赶上甚至超越对方,他们认为教育水平的提高十分重要。

在80岁生日宴上,张礼曾发表演讲,梦想未来的清华物理系成为学术创新的发光点,“我一直有这个梦,希望我们的教育不断提高,不仅吸引国人,还能吸引全世界的学者来学习。”

04

“找最吸引自己的事,玩命去干”

“这个年纪是可以不干了,但我愿意干啊,我还想干呢!”张礼不计得失成败地做了一辈子自己爱做的事,也从中获得了最大的快乐

今年,张礼的著作《量子力学前沿问题》将推出内容更丰富的第三版,还有一本去年完成翻译的经典物理教材译著即将面世。“这个年纪是可以不干了,但我愿意干啊,我还想干呢!”

从52岁到90岁,张礼每天清早5点半,会出门跑3公里步,近几年才在医生建议下改成快走。

7点左右,开始一天的工作。晚上9点,躺上床看报,打开CD机放古典乐,困意上头就关灯睡觉。

翟荟觉得张礼的生活几十年一成不变,规律到单调,作为旁观者,很难从中找到什么了不起的故事。

“看上去平淡,但只有很少很少很少的人能做到。尤其在做出成就后,还能保持这种纯粹的科研生活,更不容易,因为很多人的精力重心都会离开学术,转向各种社会活动。”

如果要追逐名利,张礼是很有资本的,“在他那个年代,他做出了许多不错的工作。包括2013年,他和徐湛等学者在上世纪80年代完成的工作获得中国物理学会周培源奖,这是国内理论物理方面的最高奖。他们的工作被国际同行称为Chinese Magic(中国魔术),至今仍有很多用处和新发展。”翟荟说。

但张礼对名誉加身或追求名利都没什么兴趣,也不怎么参加评奖之类的活动。他只是简单快乐地干自己的物理教学。

走过近一个世纪风雨,在张礼看来,人生在世,什么最重要?

“做出你可能做出的贡献。”他这样回答,“有多大本事都使出来就行了。”

他认为自己就是个普普通通、老老实实的人,其实没太多人生经验可供人参考。跟子孙辈交流,也只跟他们讲最简单的几条:要老老实实学习,要尽可能帮助别人,对帮助自己的人要感恩。

“我的一生很平稳,没怎么在很不利的条件里折腾,有人说我是‘福将’,包括‘文革’时,我也没进劳改队,比较幸运。”

但张礼先生的福气,或许不是来自运气,而是来自他一生都遵从自己内心,以及永不厌倦的好奇、持之以恒的热忱和脚踏实地的努力。他不计得失成败地做了一辈子自己爱做的事,也从中获得了最大的快乐。

“如果您现在是个年轻人,会选择过怎样的生活?”

他“哈!”地笑出声,兴致勃勃地畅想,“那选择太多了,要找最有意思、最吸引自己的事情,玩命去干。当然也不是整天只干活,”他抬手指指书桌旁的唱片机,“还要听听这些。”

![[集市好物]2018 Chevrolet Colorado](https://storage.51yun.ca/auto-car-photos/541fe8b2-7665-4688-aef8-c721d65b0242.800x675.jpg)

网友评论