故国往事:高考时父亲走了,忍泪进考场

奔向遥远的北大荒

1969年的那天,天津东站站台,人山人海。

火车启动的刹那,一片哭嚎之声“哇”地震荡起来,车厢跟前拉子女手的家长们,扯动着紧密的人群晃动,全忘记了火车开动的危险。我盯紧着我爸和我娘,他们站在人群后面,没凑过来跟我说送行的话。我娘先前只是抹眼泪,后来也捂着脸大哭,我爸却一直微笑着,并劝我娘说,孩子离家不能哭,一定给孩子留个笑脸。

那两天一夜的火车,我没掉一滴泪,一心憧憬着屯垦戍边建设北大荒的宏伟愿景。

我是写了血书才得以赶上这批“兵团”、这趟列车的。当年我是“红卫兵”头头,后期进革委会任委员,和老书记、老师们一块儿开会领导学校复课。渐渐的,学校的局面稳定下来了。突然有一天,在学校大门一侧的大事告示牌上,浆糊浸透的一张大字报纸,盖着“革委会”红印,指我系红卫兵坏头头,挑动武斗,家庭社会关系复杂云云,故决定责其“停职反省”。

此后每天,我被指令在一间空荡荡的大教室里反省,没有人来理睬我,我在那里反复阅读毛选一至四卷,联想自己“红卫兵”生涯,面对白墙上的毛主席像,心中自语:“敬爱的毛主席,我紧跟您老人家闹革命,哪里有错?”一边默默落泪。三个月后,我被通知回班上课。所谓停职,实为革职。

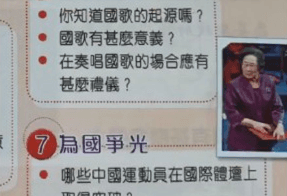

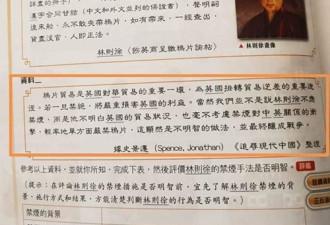

我和作者等黑龙江大学中文系77级同学宿舍照(左一是本文作者张维功,右一是加拿大华人矫海涛)

开始下乡了,我坚决要求去黑龙江兵团。班里讨论,有同学说我表现不好,受过“处理”,不够去兵团条件;幸亏有同学挺身而出为我说话,建议上报学校审批。审批结果还是不行,有话传出来:“他还想上兵团,做梦吧。”我心愤愤不平,凭什么?有天自己在家练字篆刻,不小心弄破手指,索性写了几个带血的字表决心,交到学校工宣队。那时工宣队刚刚进校没俩月,工宣队长是当年天津市工人学哲学典型第二毛纺厂的李长茂,后来听说,是他向革委会了解情况后说了话,才让我成为一名光荣的“兵团战士”。

我在兵团49团,一呆就是9年。为了追求“革命理想”,以少年时代崇拜的苏联英雄保尔·柯察金为榜样,磨砺“革命意志”,修炼“革命情操”;思想积极,干活卖力,历经三灾八难,升了班长排长,入团时是一入就超龄了,推荐上大学总是政审不行。种菜一年,盖房子一年,剩下的都是抬木头,制材加工,间或参加兵团各级耍笔杆学习班。1974年夏,还被召到黑龙江日报学习耍笔杆四个月。算来,离开兵团至今也有31年了。

那些年时常揪心的,就是那个“文革表现”被记入个人档案一事,我曾斗胆向连队指导员臧树发询问。这位曾是文革前大学生的兵团基层干部告诉我:“已经抽出来销毁了。”一句话让我喜出望外铭感五内,从心底里衷心祝愿毛主席万寿无疆。

1977年,邓小平倡导招生改革,命运的曙光才算照到我的头上。那天秋高气爽,我正带着制材厂的哥们归楞,就听团宣传站的大喇叭广播招生改革的事,我马上拽了蘑菇头说“休息休息”,竖着耳朵听。接下来,就盘算怎么复习功课,盼望招生通知早来。

谁知道没几天,家里突然有电报来:“父病重,速归。”我焦急万分,和家里往返几轮电报,才挤出家里实话,我爸得的是肝癌,后期。

一瞬间,觉得天塌了

惶惶然急火火地就奔双山火车站,回天津,回家。

我从兵团回家每每都是冬天,火车都是半夜到东站,摸黑走到家,先在前院冲着窗户喊两个妹妹的名字,但大多应声的都是我爸。我再绕到后门,听着熟悉的陈旧木板楼梯吱呀吱呀响,听老爸踩在厕所门前那块大石头空的一响,听我爸拉开门栓那音乐般美妙的动静。老爸总是披着那件家做的疙瘩袢黑棉袄,瑟瑟着,脸上却漾满笑意。上楼后,我爸先看看取暖的火炉,就和我分坐在大写字台的两端,向我问长问短,直到天亮。大写字台是我们家的传家宝,当年我爸学徒的银号散伙,买回家的。

我那次是怎么到的家进的门全忘了,只记得当天就联系了出租车陪我爸去多伦道中医一附院看医生,一家人加着小心扶我爸躺上病床,良久,一位主任模样的医生带着一批实习医生扑进门,直直的过来咚咚敲击着爸爸的腹部,一边仰着脸扬着声调讲:“你们听,你们听,这几个地方响声一样吗?”全然没有顾及到病人那蜡黄痛苦的表情。另一次路不远,我骑车驮着我爸去的。是一位长者老中医,态度和蔼慢条斯理的讲给我爸也讲给我们听,老爸附和着,“对对对,就是虚恭多些。”脸上立即冒出充满希望的笑模样。我几近麻木的心绪,也才稍稍松弛一下。

没有医院肯接受手术治疗,我们只好四处求医问药,总算锁定一种在实验阶段的中药大药包。我觉得,既然是不治之症,那么选择实验药品才是上策,万一我们被实验成功了呢?我们幻想奇迹发生。爸爸想吃西瓜,找人写的条子,我去跑路,到河东区冷藏食品仓库,师傅说:“全天津就这俩西瓜,你们摊上一半,行呀。”我小心着驮回家,给我爸用小勺㧟着吃。有朋友帮忙踅来海参,用大葱烧制,老爸吃得很香,还一个劲儿的让娘和我们都尝尝。

黑龙江的哥们、上海知青魏树良来信了。是我千叮万嘱的,托付他们及时通报招生信息。我一看信,傻了,时间很紧。那个人们津津乐道的“考大学,一九七七”,在黑龙江,考生太多,主要是知青,全国独一无二的考两回,初试加复试,间隔一个多月。回家半个月了,我虽说时时惦记着考大学的事,可是一触到我爸那充满病痛又茫然无助的眼神,就立即胆怯了。下乡九年,我和弟弟都在兵团,我们给爹娘尽过多少孝心呢?我很自责。可是,对于九年知青生涯的我,这可能是一生唯一的机会。那时,恐怕连邓大人自己也无法预测还有一个七八级。摸着石头过河嘛。

我抽空往睦南道的文教办跑了几趟,力陈我的实际情况恳求能在天津市报名参加高考,那样就可以和服侍我爸结合起来两不耽误。后来竟然收到该机构的信件,书面答复称:据国务院文件,只能在户籍属地报考。

我让魏哥们给我先在兵团把名报上,大不了不去就是。时间一天天逼近,我爸已经卧床了,每晚疼得睡不着觉,在床上翻来覆去的折腾。一次,折腾过后,突然扭过头,重重的说道:“别光忙活我,你回东北考去吧。”是的,我爸比我还要痛苦。我是长子呀,他是多么盼着我在他人生的最后时刻陪在他身边呀!我没说话,没点头,也没摇头,强忍着眼泪不掉下来。

我爸的话就是重要批示,我可以复习功课了。夜半,那盏破旧的文革时代的简易台灯陪着我,那个本是我睡觉用的床铺——大写字台陪着我,挑灯夜读;同时,我也听着大床上翻来覆去的我爸,不时过去给垫个枕头翻个身喂个水。

爸爸单位的领导来家里探望,我在一边陪着说话,我爸说:“老大要回去考大学,如果有来外调的,麻烦领导给关照一下。”

总不过一周,考期到了,就在上火车那天,医院紧急通知有空病床,我们立即将我爸送去住院。我们知道,我爸将一去无回。那一天,离开建设路阜昌里这一所我爸和伯父联手从老白俄商人买的公寓、他们住了29年的老屋,再没有回来。弟弟跑下楼梯,猛又回身扫了空空的家屋一眼,哇地放声哭起来。

那一刻,我木然,不知悲伤是何味道,一味劝着弟弟。我先顺路去了一趟三姨家,三姨和三姨夫都是高中教师,他们给我准备了一些复习材料,我去拿。我到医院时,天黑了。

我进到病房走道时,看见我爸刚刚穿上蓝条格子的病号服,正和医生说话,见我来了,皱起眉头责备道:“你怎么还没走?别误了火车,快走快走。”还摆着手,好像要推我走似的。说罢,竟自弓着背转身去了。我嗫嚅着,说不出话,傻傻站着,眼见父亲那蓝条格子的病号服一摆一摆,消失在走廊昏暗灯光的弯角处。

父亲最后的背影

我回尖山农场草草参加过初试,短暂的平静中,正祈祷上苍给我时间等到复试之际,尖山邮电所的阿姨告诉我:“你这电报哇哇地(忒多的意思)。”全都是“父病故速归”。

我在离津前给我娘撂下过话:无论如何,我得回来送我爸。宁可大学不上了,我听天由命。

从嫩江平原的尖山农场到天津大约1800公里,又回故里津门,为我亲爱的老爸送行;大家在等我这个长子的到来,我来了。

稍后,兵团哥们的信又追过来:复试的日期已定。

于是,从天津到嫩江平原,又一个1800公里杀将回去,距离复试还有五六天……来来回回的火车上,凑着昏暗的车厢灯光看复习题;双山火车站黑洞洞的候车大厅里,打着手电筒看复习题。尖山学校的上海知青刘信惠十分够哥们,临考前夕,两口子去学校上班把家扔给我,让我静心看了两天书。师部气象站的哥们赵明芳,居然在复试那两天给我找了一间都是空床的知青宿舍,比起招待所大通铺的那些荒友考生,我也贵族了一把。

参加复试之后,一切归于平静。知青们大都回家探亲了,我只能在尖山过春节了。幸亏小魏和小韩还没走,我们每天在制材厂的小木板房里聊大天。他们两个后来结了夫妻,我猜测就是那年冬在小木板房谈成的。我突然患上了痔疮,疼得我走不动路。又是魏哥们陪我去的师部医院,我问大夫病因是什么,大夫说:长时间高度紧张,导致神经末梢循环阻滞。我心想,说得真准。

上天保佑,我爸在天之灵佑我,我考取了第一志愿黑龙江大学中文系。

忘不了,从师部到师直学校考场满公路黑压压的赶考知青大军;忘不了,1978年3月13日的风雪之夜,一批兵团哥们送我上黑大,奔双山火车站赶火车;忘不了,那一切兵团哥们的深情厚谊。

入学后不久就是清明节,那天阴雨霏霏云色低沉。晚饭后我在大阶梯教室自习,眼前猛然浮现出我爸慈祥的笑脸,转眼间,三个多月了,他老人家在那边过得可好?我独自一人跑到教学主楼最高层的一角,默默坐在大理石楼梯上,面对窗外阴霾的天空,泪流如注。

作者:张维功,天津人,北大荒兵团知青,黑龙江大学中文77级,天津《今晚报》高级记者,2009年退休。

-

显示名称@ 2020-07-23 16:39您已点过赞这批人真的都是自己努力考上的。

显示名称@ 2020-07-23 16:39您已点过赞这批人真的都是自己努力考上的。

网友评论