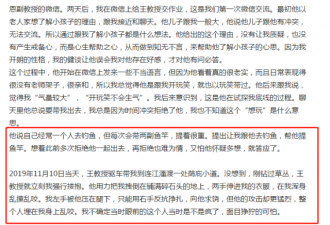

男子离婚后性侵自己未成年儿子60余次!

今天看到一个新闻

这个不是简简单单的性侵案了:

1、骗婚,自己是gay,还和女士结婚生子

2 、乱伦

3、恋童癖

“我是男生,我也被人猥亵过。”

作为一名男性,坦言自己被性侵的经历并不容易。

BBC纪录片《被性侵的男性:打破沉默》曾披露一组令人触目惊心的数据:

每小时,大约有8名男性遭到性侵。

在一生中的不同阶段,1/6的男性遭受过不同程度的性侵。

但他们当中,愿意把受害经历讲出来的只有极少数人。

尽管近年来,#MeToo运动的浪潮席卷全球,也有不少男性站出来讲述自己被性侵的经历,但与女性受害者的声音相比,仍然微弱。

这些男性受害者到底经历了什么?

他们有着怎样的记忆,怎样的挣扎,怎样的疑惑和怎样的期许?

这几天,几个曾被性侵的男孩选择不再沉默。

因为性侵阴影,他们长时间不敢上公共厕所、不敢去澡堂、不敢接触男同学……

但最终他们还是决定把埋藏在心里的“黑匣子”撬开。

他们希望让更多人意识到,性侵之恶没有性别之分,尤其是针对毫无抵抗能力的孩子。

自己是个脏东西

已经23岁的小云,至今还记得初中那次看到AV的感觉。

一群男生在上自习课时围在一起,一边看,一边还“发出那种很奇怪的笑声”。

他们都盯着画面上的女优,她含着一个男人的生殖器。

小云认得这个动作。

“被大家用淫邪眼光注视着的这个人,她承受的一切,(我)竟然在表哥身上全部都经历过。”

他觉得自己是个“脏东西”。

被性侵时,小云只有小学二年级。

他和五年级的表哥同睡一床,表哥“以哥哥对弟弟那种方式”,慢慢把他搂进怀里。

“(他)给我讲一些我可能喜欢听的,我就慢慢被他讲的东西吸引。”

小云对表哥没有什么防备。

直到表哥的手摸到了自己的下体。

“两个星期多一点的时候,他把我的头摁到了他下体的位置。”

小云拒绝。

他跟表哥打了一架,打不过,表哥就把生殖器塞到小云嘴里。

“我当时哭了吗?我当时好像没哭。”

性侵持续了半年,可当时那个房间,那个村庄,和那些夜晚一直留在小云的脑海里。

“只要黑夜到来,只要上了床,我就变成了一个玩具。”

2014年,世界卫生组织曾有一份报告指出,全球范围内,每13名男性中就有1名在18岁之前受到过性侵犯。

Ziggy受到的性侵犯还夹杂着校园欺凌的阴影。

那时候他15岁,一个同班男生屡次对他提出性的要求,像是开玩笑,又像在欺负他。

有一天补习班结束,外面下着雨。

那个男生单独跑回来拿伞,把还在教室的Ziggy扑倒在地。

“趴在我身上就动……像是在做那样的事情。”

当时,教室的门并没有关死,Ziggy还能看到有人路过。

可那人往里看了两眼,就走了。

“好像我也说不清楚那叫什么感觉,好像没有好人的那种感觉。”

在那之后,Ziggy以各种理由不去学校。

他觉得好像全班同学都知道这件事,走在路上也觉得没有任何人可以信任自己。

Ziggy妈妈担心孩子是抑郁症,又担心即将临近的中考,便让他休了学。

一个不时上门的亲戚

曾有媒体报道,北京市青少年法律援助与研究中心主任佟丽华2003年就发现,儿童性侵案件的加害者熟人居多,包括家庭成员、老师等,受害人通常没有受到暴力和胁迫。

在阿文和他同龄的表弟表妹中,被亲戚性侵的秘密是一个共同的童年伤疤。

小学时,有个大概三四十岁的男性亲戚,总是趁家长不在就上门拜访。

他让一个孩子去找另一个孩子,也给孩子们许诺一些小礼物。

男生送零食,女生送发卡,目的是让他们不要告诉别人。

“给你一些承诺之后就让你脱裤子,然后触摸你的性器官,对你进行一些插入的行为。”

这样的行为持续了两三年。

直到初一阿文才明白,“这原来是性侵”。

“对孩子来说他们是权威人士,是敬畏的对象,再对其威逼利诱,报警可能性更小。”中国政法大学青少年犯罪与少年司法研究中心主任皮艺军在采访中说。

小明也是小学时被性侵的。

那个看起来阳光、开朗的体育老师,常常招呼小男孩去办公室吃零食、玩电脑。

“老师说你过来,给你看点好东西,好玩的。”

“(我)就挺开心的啊。”

老师一边抱着小明,一边让他玩游戏。

可慢慢地,老师把手伸进小明的裤子里。

“最出格的一次是我在玩电脑,然后就中断了。他突然把他的裤子脱下来,让我用手去抚摸他的生殖器。”

当年只有二三年级的小明,根本不知道这意味着什么。

为什么我会这么痛苦?

2008年,瑞银慈善基金会在中国内地和香港做了一个关于儿童性侵的长期调查。

结果发现,匿名从学生中收集的性侵经历数目,是家长传达的8倍。

其中,受侵犯的男生数量比女生高出2.7%。

在中国内地,关于男性被性侵的案件报道少之又少。

人们似乎倾向于将这种情况当成“避讳”,当成一种不存在的事情,甚至在一些幼儿园和小学中,为避免尴尬,老师会刻意避开男孩,只对女孩进行防性侵的教育。

性教育的缺失,对遭受性侵的孩子的成长产生了深远影响。

六七岁的时候,阿文和小明并没有清晰地意识到自己遭受了什么。

而成长过程中,传统文化中被污名化的性话题,则让小云产生了强烈的自我羞耻感。

社会对男性被猥亵避而不谈,让男孩缺乏自我保护意识。在得不到教育、帮助的同时,他们也难以得到任何保护。

小明和小云都在大学选择了法学专业,小云甚至曾想过,是不是学了法律,就能揭露表哥的罪行,把他送进监狱。

但现实让男孩们都失望了。

目前,我国现行刑法中强奸罪受害主体只承认女性,而没有男性。

如果是对男童进行性侵犯,只能以猥亵儿童罪进行处罚。

奸淫幼女最高可判死刑,但猥亵儿童罪最高的刑期只有5年。

阿文在采访时说,男女既然是平等的,女生遭受的事情,男生也会遭受,也可能无法抵抗加害者的强力,“男生受侵害,难道可以说他是在享受吗?如果我享受的话,为什么我会感觉这么痛苦呢?”

每个故事都惊人的相似

相较于女性,男性受害者往往更难诉说内心的痛苦。

时至今日,他们在屏幕前敲下被性侵的经历时,仍在小心翼翼地确认:

“我经历的这件事算不算性侵?”

在纪录片《被性侵的男性:打破沉默》中,受害者Alex也用了7年时间才把一切讲出来。

16岁时,他在酒吧厕所被性侵,由于没有看清侵犯者的脸,他最后没有报警。

“我很害怕没人相信我”,Alex说,“他们可能会批评我,甚至怪罪于我。我花了好几个月的时间,才鼓足勇气决定求助。”

他拨打了防性侵的求助热线,可那边的人却说,男性是侵犯者,女性才是受害者。

“我们只帮助受害者。”

Alex发现自己彻底被忽视。成年后,他亲自成立了一家男性性侵受害者的互助组织,听到了更多在性侵中隐忍的诉说。

“每个故事都惊人的相似,社会以为他们只会是加害者。”

Alex认为,是耻辱感阻止了男性受害者发声,“对LGBT群体的受害者而言,寻求正义更加不易,因为只有当侵犯者是不同性别时,政府部门才提供帮助。”

无论是国内还是国外,传统的性别文化总是不允许男性暴露自己脆弱的一面。

好像在性侵事件中,他们是不可能受伤的一群人。

让小云印象深刻的是,父亲知道这件事后说,“如果是女孩子经历这个,那就完了,以后还怎么嫁人,幸亏你是个男孩。”

对很多男性受害者而言,承认自己是受害者已经是一件很困难的事,更别说报警。

即使他们要开口向身边的人倾诉,也需要极大的勇气和决心。

多一个人知道,就多一份保护

因为遭受性侵,男孩们的生活至今仍受到巨大影响。

更严重的是,一些男生对自己产生了怀疑,害怕自己会不会对别人实施伤害,害怕自己会不会成为一个恋童癖。

当然,也有人选择勇敢地站出来讲述自己的痛苦,影响更多有相似经历的人,也达成与过去的和解。

小明在大学时参与了一些社会学的课程和实践。

他说自己所有的学习,都为了让自己成为更好的一个人,而不是被欲望所吞噬的禽兽。

那些曾经的经历,也让他愿意去关注不受重视的弱势群体。

当被问到是否还憎恨对自己施暴的同学时,Ziggy表示说不上原谅。

但他们当时都才15岁,那个男生可能自己也不知道自己在做什么,没有意识到对别人造成了多大的伤害。

一年多过去,Ziggy已经升上高一,在学校玩乐队,有很多不错的朋友。

对小云来讲,至今的影响是让他觉得自己没有足够的责任心和能力来抚养一个孩子。

“如果那个夜晚他没有进我的房间, 或者我可以跟无数我羡慕的普通男孩一样,过平淡的一生。”

他虽然听父母讲过不要和陌生人说话,却没有从他们那听说要警惕亲戚好友、警惕受到性侵犯。

所以他决定在网上分享自己的经历,决定接受采访:

多一位家长了解这件事,就多一个孩子受到保护。

阿文如今是一位防艾公益组织的志愿者,今年毕业之后,他即将成为小学老师。

他希望能对孩子们进行一些基础的性教育,告诉他们,一定要注意自己的人身安全,不管是女生,还是男生。

网友评论